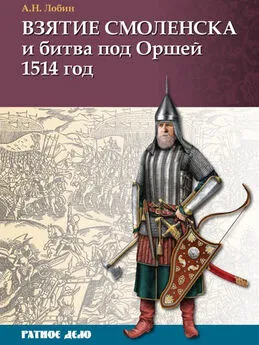

Алексей Лобин - Битва под Оршей 8 сентября 1514 года

- Название:Битва под Оршей 8 сентября 1514 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Общество памяти игумений Таисии

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Лобин - Битва под Оршей 8 сентября 1514 года краткое содержание

Книга предназначена исследователям, преподавателям, студентам, краеведам и всем интересующимся военной историей.

Лобин Алексей Николаевич — кандидат исторических наук, автор более 30 публикаций по военной истории России XVI–XVII веков.

Битва под Оршей 8 сентября 1514 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Существует ли возможность выявить хотя бы примерное количество воинов, «рамочную численность», принимавших участие в том злополучном сражении? Проблема выявления явной и скрытой информации в историческом источнике стоит очень остро в том случае, когда по разрядам невозможно подсчитать число сотенных голов (период до 1540-х гг.). Здесь для определения размеров русской рати методически оправданным подходом, с нашей точки зрения, является широкий охват всех имеющихся источников XVI в. по следующим этапам:

— анализ разрядных записей до 1514 г. (7022/7023 гг.) дает возможность проследить моменты комплектования и направления в районы военных группировок, а также смены командиров соединений;

— привлечение документов Литовской Метрики, главным образом, реестров пленных 1514, 1519/1520, 1525, 1538 гг., а также родословцев и родословных книг, помогает выделить служилые корпорации, участвующие в битве, и дополнить данные разрядных книг о командном составе;

— способ экстраполирования более поздних данных разрядов на более ранние позволяет установить максимальный размер полевой армии в битве под Оршей 8 сентября 1514 г.

Таким образом, первостепенной задачей является определение служилых корпораций, принимавших участие в сражении. На основании разрядов XVI в. можно подсчитать возможное количество дворян и детей боярских, выставленных от каждого из упомянутых служилых «городов», и таким образом определить общую численность войск.

Принимая во внимание всё вышеизложенное, попробуем восстановить командный и численный состав воинских группировок около Орши в сентябре 1514 г. Кроме главной смоленской армии Василий III сосредоточил ещё несколько отрядов под командованием «лёхких воевод» В. Шадрина и И. Салтыкова, которые должны были действовать на вспомогательных направлениях в мае 1514 г. — о них мы уже упоминали выше. После взятия Смоленска государь «сам с силою надвигся к Дорогобужу, а многих князей и воивод с силою постави от Литвы по дорогам к Смоленску стерегучи» . В сторону Орши двинулись несколько сводных отрядов «Литовские земли воевать» . [191] Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1977. Т. I. Ч. I. С. 142.

Туда же был «сослан» князь М. Глинский со своим полком. Ранее мы приводили донесения из польских и немецких источников, где говорилось о том, что передовой полк М. Глинского весной 1514 г. в Смоленском походе насчитывал 1000 всадников. Сомнительно, чтобы на второстепенном направлении у Глинского было больше людей, чем в «государевом походе».

Перед выдвижением к Орше у Глинского состоялся разговор с великим князем. Ливонский источник сообщает: «Несколько дней герцог Михаил (Глинский — А. Л.) находился в замке, координировал все действия и владел замком, а затем снова поехал к Московиту и вел с ним разговор: “Милостивый князь Московский, сегодня я посылаю тебе ключи от Смоленска, какой благосклонностью ты ответишь мне на это?”. На это радостно ответил Московит: “Я дарю тебе княжество Литовское и доверяю тебе править этим княжеством, а не моими подданными”» . [192] Eine Nachricht von der Einahme von Smolensko durch die Russen im Jahre 1514. // SHR. № CXLVI. P. 361.

То же самое сообщает С. Герберштейн: великий князь «не исполнил своих обещаний, а когда Михаил напоминал ему об условии, только тешил его пустой надеждой и обманывал. Михаил был тяжело оскорблён этим» . [193] Герберштейн С. Записки о Московии. С. 190.

Позже оскорблённый князь принял решение вновь перейти на службу литовцам.

Ранее мы отмечали, что в начале июня в Великих Луках стала формироваться группировка из 10 воевод для похода к Орше, куда уже из-под Смоленска выдвинулся полк Михаила Глинского: «июня в 7 день послал князь великий на Луки Василья Сергеева сына Левашова. А велел с Лук Великих итти воеводам на Литовскую землю к Орше по полком…» . [194] Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 55; у М. Глинского в отряде было всего 1000 всадников — Petrus Tomiczki, Eps. Premislientis, Christophoro de Schidlowyecz, Castel. Sandom // AT. T. III. № LXXXI. P. 71.

Великолуцкая армия не являлась крупным соединением. Об этом говорят назначения на командные посты. В условиях господства местничества было невозможно, чтобы многочисленные полки возглавили незнатные головы и дворяне. Так, в полк Левой руки в качестве товарища И. С. Колычева приказано вообще послать «сына боярского, кого будет пригоже» . Это свидетельствует о том, что численность одного из соединений армии не могла превышать несколько сот человек (простой «сын боярский» по статусу мог руководить сотней-другой воинов), а вся группировка, следовательно, могла насчитывать до 2000–3000 человек. Рать в Великих Луках набиралась с новгородско-псковских земель в то время, когда главная армия была уже под Смоленском.

Задача «великолуцкого» отряда — тревожить литовцев на оршанском направлении, а потом — в августе — соединиться с полком М. Глинского. Но на пути в Оршу, под Смоленском, произошли перемены как в командовании, так и в составе сил: расформирован Сторожевой полк, командующий великолуцкой ратью переведен на должность наместника: «а во граде оставил в Смоленске боярина своего и наместника князя Василия Васильевича Шуйского и воевод своих многих со многими людми» (выделено мной — А. Л.). Сохранился разряд новосформированной группировки, однако он дошёл до наших дней явно не в полном составе — в нём отсутствуют соединения Ивана Андреевича Челядина и других воевод, которые подошли к Орше в первых числах сентября.

Обратим внимание на изменения в командном составе великолуцкой группировки с июня по сентябрь (табл. 4).

| Название полков | У В. Шуйского (июнь 1514 г.) | У М. Булгакова (до сентября 1514 г.) |

|---|---|---|

| Передовой | Кн. И. Темка-Ростовский, Д. В. Китаев-Новосельцев | Кн. И. Темка-Ростовский,Н. В. Оболенский |

| Большой | В. В. Шуйский, М. А. Плещеев | М. И. и Д. И. Булгаковы |

| Правой руки | Б. Тебет-Уланов, И. А. Колычев | А. И. Булгаков |

| Левой руки | И. Пупок Колычев и сын боярский «кого будет пригоже» | А. Оболенский |

| Сторожевой | 3. Сабуров, Д. Д. Иванов | — |

Можно утверждать, что со слов «из Смоленска послал Литовские земли воевать. И литовские люди под Оршею воевод побили» один из списков разрядных книг приводит командный состав не всей армии, а только корпуса Михаила Ивановича Булгакова-Голицы, направленного на Друцкие поля. [195] Разрядная книга 1475–1605 гг. M., 1977. Т. I. Ч. I. С. 142.

Несколько слов хочется сказать об этом боярине. «Выезжий», или «приезжий», род Голицыных происходит от великого князя литовского Гедимина (ветвь Наримунда). Звенигородский князь Патрикей, внук Гедимина, поступил на службу к великому князю Василию Дмитриевичу в 1408 г. От Патрикея Александровича и пошли представители известных боярских фамилий — Хованские, Патрикеевы, Булгаковы, Голицыны. Правнук Патрикея — Михаил Иванович — от отца наследовал и прозвище — «Булгак», или «Булгаков», но за ним же закрепилось и другое прозвище — «Голица», «от привычки, как гласит предание, носить железную перчатку на одной руке» . [196] См. подр.: Голицын Н. Н. Род князей Голицыных. СПб., 1892. Т. 1.

Называли так Михаила Ивановича, родоначальника князей Голицыных, по-видимому, не случайно. Даже скупые свидетельства начала XVI в. показывают, что он был смелым, решительным человеком и обладал суровым, воинственным нравом.

Интервал:

Закладка: