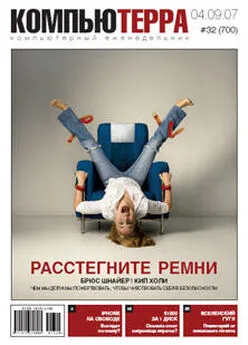

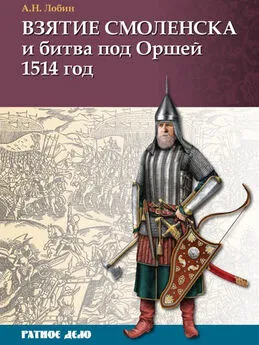

Алексей Лобин - Битва под Оршей 8 сентября 1514 года

- Название:Битва под Оршей 8 сентября 1514 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Общество памяти игумений Таисии

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Лобин - Битва под Оршей 8 сентября 1514 года краткое содержание

Книга предназначена исследователям, преподавателям, студентам, краеведам и всем интересующимся военной историей.

Лобин Алексей Николаевич — кандидат исторических наук, автор более 30 публикаций по военной истории России XVI–XVII веков.

Битва под Оршей 8 сентября 1514 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Количество служилых татар в 1510-е годы, когда Поволжье и Сибирь не входили в состав России, не измерялось тысячами. Мещерские татары Сивиндук-мурзы Мадыхова были представлены в войске несколькими сотнями (не более 400–500 человек, возглавляемых 5–6 мурзами). [226] В списке пленных фигурируют 6 татар знатного происхождения. — Реистр и имена всих вязънеи московъских… С. 87–88. № 74. О татарах см. Беляков А. В. Служилые татары Мещерского края XV–XVII вв. // Единорогъ: Сборник документов и материалов по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и раннего Нового времени. М. 2009. Вып. 1. С. 160–195.

Наконец, последний контингент, который необходимо учесть, — это дворяне «государева Двора». Вместе с Василием III в походе на Смоленск в 1514 г. шли «братья ево князь Юрьи да князь Семен Ивановичи да бояр и детей боярских дворовых 220 человек» . [227] Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. I. Ч. I. С. 138.

В состав элитной части входили родовитые представители служилого сословия. Было бы ошибкой считать, что весь свой Двор великий князь отправил под Оршу, — необходимо принимать во внимание тот факт, что часть Двора осталась с великим князем. Между тем в списках пленных упоминаются представители московских родов: Ратай Ширяев, Федор Кобец, Иван Еропкин (с пометой «а вcu служат великому князю» ). [228] Литовская метрика // РИБ. Т. 20. СПб., 1903. С. 519–520. № 384.

Обращение к «Бархатной книге», родословному справочнику XVII в., позволяет установить еще нескольких наиболее знатных дворян, погибших в ходе сражения. Некоторую информацию содержат и родословные книги, иногда фиксировавшие факты смерти дворян в битве — в них обычно ставилась лаконичная помета: «убит под Оршею» .

В «Бархатной книге» из рода Лобановых упомянут «Князь Иван Меньшой, бездетен же, убит под Оршею» , из рода Троекуровых — «князь Иван Семейка, бездетен; убит под Оршею» , из Засекиных — «князь Глеб, да князь Констянтин; те оба убиты под Оршею» . Упомянуты также представители Плещеевых ( «у Тимофея Слепова один сын Иван, убит под Оршей, бездетен» [229] В реестрах пленных упомянут еще «Копило Андреев сын Плещеев» .

и «Федор, убит под Оршею, бездетен» ), Слизневых ( «У Ивана, Иванова сына Булгака, дети: Василей Волчок, бездетен, да Семен, бездетен, убит под Оршею» ), Заболоцких ( «да Василей, убит под Оршею» ). [230] Родословная книга князей и дворян российских и выезжих… // Изд. Н. Новиковым. Ч. I–II, М., 1787.

Большинство упомянутых в «Бархатной книге» лиц хоть и являлись представителями знатных родов, однако ж не были командирами поместных отрядов и, по-видимому, состояли рядовыми воинами в составе элитного подразделения — государева Двора. Вероятнее всего, отрядами Двора руководили князья Иван Селеховский, братья Борис и Петр Ромодановские, а также Борис и Иван Стародубские, попавшие позже в плен.

Теперь подсчитаем по максимальным показателям общее количество дворянской конницы, которое могли послать под Оршу: около 100–150 государева Двора, до 5000 городовых дворян, до 2600 новгородско-псковской рати — дают в сумме до 7750 всадников. Если брать принятый нами средний показатель — 1 помещик и 1 слуга, [231] О боевых холопах см.: Смирнов Н. В. Боевые холопы в составе поместной конницы в первой половине XVI — первой половине XVII вв. // Исследования по истории средневековой Руси: Сборник статей к 80-летию Юрия Георгиевича Алексеева. М.; СПб., 2006. С. 369–383.

— то с боевыми холопами мы выходим на максимальную численность — до 15 500 человек, а с отрядом мещерских татар Сивиндук-мурзы (до 500 человек) получается около 16 000.

Но, определяя окончательный итог расчетов по максимальной планке, по завышенным показателям, следует принимать во внимание, по крайней мере, три обстоятельства. Во-первых, в списках пленных нередко фигурирует только один-два представителя служилого города (например, по одному из Коломны, Алексина, Галича, Серпухова), но, тем не менее, для расчетов мы сознательно исходили из численности всегогорода. Хотя невероятным кажется тот факт, что из всей корпорации помещиков в 200, 300 и более человек с каждого из указанных «городов» в плен попали только по одному дворянину, несмотря на полный разгром войска. Во-вторых, важно учитывать многочисленные «отъезды» помещиков, отмеченные в разных летописях ( «а ста не нарядна была, а инии в отъезде были» [232] Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского // ПСРЛ. М, 2004. Т. 43. С. 215.

), а также и то обстоятельство, что в дальний поход «на пустошение Литвы» выходила далеко не вся корпорация в полном составе (ибо служилые люди отбирались по принципу лучшей «конности, людности и оружности» [233] По польско-литовским сведениям, со стороны московитов принимала участие только конница, «обремененная доспехами» ; пехоты и артиллерии не было. — Bielski М. Kronika Polska. Sanok, 1856. Т. II (ks. IV, V). S. 975. В официальном описании кампании 1514 г. С. Гурского сказано, что московиты «вопреки обычаю против сильных ударов снабдили себя многими доспехами, и теперь для быстрой битвы были отягощены» .

), а лишь те, кто мог нести дальнюю полковую службу «о-двуконь» (с запасными лошадьми. Скорее всего, в состав воеводских полков входила лучшая часть, «выбор»). По указанным причинам максимальный «рубеж» численности может снижаться до 11 000 – 12 000.

Независимо от этой методики вычисления можно прибегнуть к другому способу — подсчету численности армии через количество воевод и «голов» (командиров подразделений). Данный метод может применяться в основном для подсчета численности войска середины XVI столетия (когда произошла «сотенная» реформа и вместо «голов» стали фигурировать «сотенные головы»).

В двух корпусах И. А. Челядина и М. И. Булгакова-Голицы насчитывалось до 14–15 воевод. Каждый воевода, в зависимости от ранга, руководил «головами» (с середины XVI в. — «сотенными головами»), командирами подразделений поместной конницы. К 1560-м гг. в полевых войсках в среднем на воеводу приходилось по 4–5 сотенных голов. [234] Впервые эта методика была предложена нами в ходе дискуссии: Лобин А. Н. К вопросу о численности вооружённых сил Российского государства в XVI в. С. 45–78.

Вряд ли в начале XVI в. воеводы могли руководить большим числом воинов, чем в годы апогея развития поместной системы. 14 (количество воевод) х 5 (количество голов у воеводы) х 200 (максимальное число в «сотне») = 14 000. Цифра, с учетом погрешностей и учёта максимальных показателей, не намного отличается от полученной ранее. Таким образом, два метода, предложенных нами, дают в конечном итоге похожие цифры — максимум 11–14 тыс. бойцов. В пропагандистской литературе численность «московитов» была увеличена более чем в шесть раз.

Интервал:

Закладка: