Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Название:История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-699-00312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. краткое содержание

Эта книга рассказывает о дешифровке забытых письменностей — от Древнего Египта и Шумера до письма этрусков и письменности острова Пасхи. На ее страницах оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники, — начиная с Жана-Франсуа Шампольона и заканчивая Майклом Вентрисом. И каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождают уникальные иллюстрации.

Составление Кирилла Королева

Перевод с немецкого Г.М. Бауэра,

И.М. Дунаевской (фрагменты из книги И. Фридриха «Египет и Ближний Восток»).

История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Правда, как уже говорилось, наличный материал был еще довольно скуден. Его увеличение связано с одним наблюдением, побудившим Британский музей начать в 1876 году очередные раскопки. Само же это наблюдение было сделано Джорджем Смитом, который, таким образом, хотя и косвенно, вошел в историю дешифровки еще одного, третьего, языка и письменности. Во время своего последнего путешествия Смит (как и английский консул в Алеппо Скин) узнал в громадном холме у Джараблуса в излучине Евфрата остатки древнего города Каркемыша, того самого поселения, которое из египетских и клинописных источников было известно как центр хеттского могущества в северной Сирии. Там были найдены надписи, составленные точно такими же знаками, как и надписи на хаматских камнях. А вскоре при раскопках, проведенных Британским музеем, были извлечены и другие надписи, а также скульптуры.

По правде говоря, статуи в гораздо большей степени, чем надписи, открыли глаза Сейсу. Внезапно он вспомнил, где видел нечто подобное: такой же в точности стиль характеризовал множество высеченных в скале скульптур, открытых некогда путешественниками в Малой Азии, но не привлекших особого внимания. Найдены они были в деревне Богазкей, приблизительно в 150 километрах от Анкары, а также неподалеку от этой деревни, в Язылыкая; кроме того, в Марате (в северной Сирии), и в Карабеле — на западном побережье Малой Азии. Но это могло только означать, заключил Сейс (несколько поспешно, как мы теперь знаем), что хетты были вовсе не незначительным северосирийским племенем среди прочих таких же племен, как многие тогда еще полагали, и что их огромное царство простиралось от Смирны на западе и до Хаматы на Оронте на юге!

Вырубленное в скале святилище Язылыкая, «Исписанной скалы», находившейся неподалеку от деревни Богазкей, стало известно одновременно с этим поселением уже благодаря трехтомной работе французского путешественника Шарля Тексье — «Описание Малой Азии». К сожалению, эти три тома увидели свет в момент, когда всеобщее внимание было приковано к египетским иероглифам и клинописи. Поэтому, несмотря на солидные и по тем понятиям выдающиеся иллюстрации, этот труд не возбудил того интереса, которого он заслуживал. Среди скульптур из Язылыкая есть необычайно внушительная, строго скомпонованная процессия богов, найденная в одной из «боковых камер». Многие фигуры этой группы сопровождаются краткими подписями (такими, как мы видели в Бехистуне), причем каждая начинается со знака  . Сейс, уже искушенный в клинописи, немедленно приступил к сравнению этих подписей с изображениями, к которым они относились, и вскоре опознал в этом знаке детерминатив (и одновременно идеограмму) понятия «бог».

. Сейс, уже искушенный в клинописи, немедленно приступил к сравнению этих подписей с изображениями, к которым они относились, и вскоре опознал в этом знаке детерминатив (и одновременно идеограмму) понятия «бог».

[Хетты писали на своем языке лишь отчасти фонетически, значительное число слов они постоянно передавали при помощи соответственных шумерских словесных знаков, которые, надо думать, произносили по-хеттски. К шумерским словесным знакам присоединялись хеттские грамматические окончания. Так как в хеттские тексты вкраплены, кроме того, многочисленные аккадские слова и словосочетания, то хеттский текст содержит составные части на трех языках и являет, таким образом, довольно пеструю картину.]

В ноябре 1880 года Сейса озарила идея, приведшая его к следующему блестящему открытию. Ему вспомнилось как-то, что в одном немецком научном журнале он читал в описании самого автора находки о своеобразной серебряной пластинке. Человеком, нашедшим ее, а лучше сказать — научно ее открывшим, был выходец из Гамбурга, немецкий дипломат и исследователь Востока доктор А.Д. Мордтманн, занимавшийся дешифровкой и объяснением урартских клинописных текстов с озера Ван.

Между прочим, в этой области начал с успехом продвигаться и Сейс. Последний в ходе своих исследований наткнулся на приведенное Мордтманном описание упомянутой серебряной пластинки.

Эта «печать с клинописью», которую Мордтманн рассматривал «как самую западную ветвь армянской системы письма и клинописи вообще», состояла «из не очень толстой серебряной пластинки в форме сегмента шара 16 1/3 англ. линии (= 3,3 см) в диаметре и высотой 4 1/3 линии (= 0,7 см), так что весь шар должен был бы иметь диаметр приблизительно в 19 3/4 линии (= 4 см). Ее приобрел в Смирне купец и нумизмат Александр Иованов, и в настоящее время она, вероятно, находится в Британском музее.

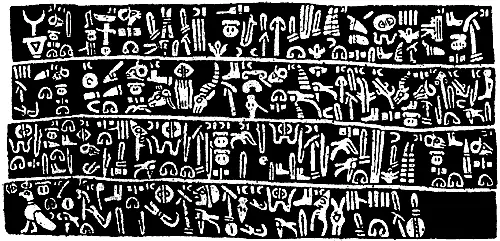

Рис. 108. Надпись, сделанная рисуночной хеттской иероглификой.

Внутренняя поверхность гладкая, и ничего особенного на ней нет, только видны отдельные следы того, что она некогда была приварена к рукоятке. Выпуклая поверхность разделена концентрической окружностью на две части: на внутренней части в середине изображен стоящий воин, повернувшийся вправо, он одет в расшитый плащ, на голове плотно сидящая шапка, на ногах обувь с загнутыми кверху носками; в правой руке он держит копье, левой придерживает на груди плащ; наконец, можно видеть еще рукоять ножа или кинжала, причем с правой стороны; последнее обстоятельство с самого же начала доказывает, что мы имеем дело с печатью. По обе стороны видны различные символы…»

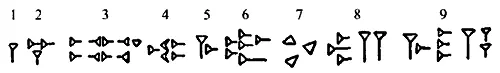

Рис. 109. Оттиск печати Таркумувы, явившийся отправным пунктом дешифровки хеттского иероглифического письма.

Чтение Мордтманном клинописного текста этой печати имело столь далеко идущие последствия, что мы считаем своим долгом привести его здесь. Оно содержит в зародыше два обстоятельства, повлиявшие в дальнейшем на всю историю дешифровки: это, во-первых, основа будущего важнейшего открытия Сейса и, во-вторых, роковое заблуждение, которое, будучи позднее подхвачено одним немецким ученым и защищаемое им с прямо-таки железным упрямством, в течение десятилетий сильнейшим образом сдерживало и тормозило дело дешифровки хеттских иероглифов.

Приводим важнейшие положения из статьи Мордтманна: Внешний круг содержит начертанную клинописью легенду; она состоит из девяти клинописных групп и начинается в том месте, на которое указывает пальцем фигура. Однако поскольку это печать, следует прежде всего сделать оттиск, после чего надпись будет представлять собой следующее:

Группы номер 1,6 и 7 являются идеограммами, из них номер 1 и номер 7 равнозначны подобным группам в вавилонской, ассирийской и армянской системах, номер 1 — детерминатив для личных имен, номер 6 в вавилонской системе — идеограмма «царь», а номер 7 — детерминатив названий страны. Таким образом, смысл надписи — «NN царь страны NN». Речь идет, собственно, лишь о том, чтобы прочесть сами имена. Первое имя звучит:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: