Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Название:История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-699-00312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. краткое содержание

Эта книга рассказывает о дешифровке забытых письменностей — от Древнего Египта и Шумера до письма этрусков и письменности острова Пасхи. На ее страницах оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники, — начиная с Жана-Франсуа Шампольона и заканчивая Майклом Вентрисом. И каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождают уникальные иллюстрации.

Составление Кирилла Королева

Перевод с немецкого Г.М. Бауэра,

И.М. Дунаевской (фрагменты из книги И. Фридриха «Египет и Ближний Восток»).

История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Затем Мордтманн приходит к некоторым соображениям, свидетельствующим о его проницательности, комбинационных способностях и начитанности. Здесь мы даем в сильно сокращенном виде важнейшее из его соображений и делаем это в первую очередь потому, что даже в специальной литературе имеют привычку приписывать заслуги в этих комбинациях исключительно Сейсу, который, однако, как мы видим, лишь подхватил идею Мордтманна, и то спустя восемь лет. С другой стороны, необходимо указать и на зародыш той несчастной ошибки, всю вину за которую впоследствии свалили на немецкого исследователя Петера Иенсена…

Итак, исходя из своего чтения клинописной легенды, Мордтманн приходит к названию страны «Тарсун», затем читает всю надпись — «Таркудимми царь Тарсуна» — и обосновывает это толкование, которое он сам же называет «на первый взгляд более чем рискованным», следующим образом:

«Памятники Ниневии, Вавилона и Персеполя или дают очень мало, или совсем не дают аналогий с нашей печатью…

Если же мы обратимся к Передней Азии, то сразу же обнаружим целую серию подобных аналогий. Так, например, загнутая вверх обувь встречается на монументах Уюка, Богазкея и Эрегли в Каппадокии, как, впрочем, и на памятниках из Карабеля под Смирной; такую же форму кинжала мы видим в Богазкее, копья в Карабеле, в последнем же мы находим и безбородую фигуру князя. Единственно лишь вышитый плащ и шлем являются украшениями, которые не встречаются на переднеазиатских памятниках.

Уже эти аналогии вынуждают нас все более склоняться к мысли о Передней Азии, нежели о Месопотамии или Персии, и отнести печать к времени, предшествующему эпохе Ахеменидов. К тому же есть и прямые указания для локализации нашей печати в Киликии».

Мордтманн привлекает Геродота, который в 91-й главе VII книги описывает киликийских воинов, служивших в войсках Ксеркса:

«Киликияне… имели на головах туземные шлемы, вместо щитов имели тарчи из сырой бычачьей кожи и одеты были в шерстяные хитоны. Каждый из них вооружен был двумя дротиками и мечом, очень похожим на египетский нож».

Это описание, поясняет Мордтманн, «во всех отношениях согласуется с костюмом Таркудимми».

В добавление к вышесказанному он ссылается на частое упоминание этого имени в Киликии и выделяет имя, приведенное у Плутарха в форме «Таркондемос». Последнее обстоятельство свидетельствует, по мнению Мордтманна, что имя «Таркудимми» на его печати, зафиксированное в искаженной форме у греческого писателя, должно было хотя бы в этой форме сохраниться до недавнего прошлого.

Но затем Мордтманн впадает в ту самую ошибку, о которой речь была выше. Стремясь предупредить возможные возражения в связи со слабой аргументацией его собственного чтения имени Тарсун, он уже заранее допускает справедливость этих возражений и предлагает в виде альтернативы «Цусун», рассматривая его как первоначальную форму «хорошо известного имени Сиеннес. Один такой Сиеннес объединился в 600 году до нашей эры с Лабинетом, царем Вавилона… и очень легко допустить, что Таркудимми нашей печати и был как раз этим Сиеннесом».

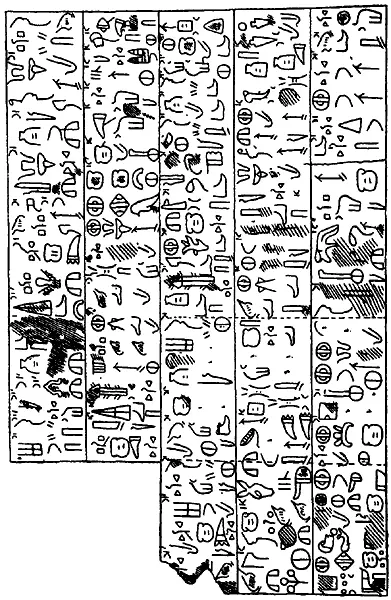

Рис. 110. Надпись, сделанная курсивной хеттской иероглификой.

Он «как раз» им и не был, хотя так считали в течение десятилетий, а именно до 1932 года! Но вернемся к печати. Сейс, в 1880 году вспомнивший об этой «серебряной пластинке», немедленно же запросил Британский музей. Там выяснили, что такая пластинка, кажется, и в самом деле предлагалась для продажи, но была возвращена владельцу как возможная подделка — ведь никто никогда не видел подобных вещиц! При всем том с нее не преминули «на всякий случай» изготовить гальванопластическую копию! И к счастью. Последняя и была передана Сейсу для исследования.

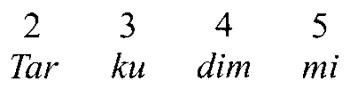

Рис. 111. Фонетическое чтение печати Таркумувы.

При ее помощи Сейс сделал то блестящее открытие, которое уже одно навсегда связало его имя с хеттологией.

Как и Мордтманн, он указал на головной убор центральной фигуры и на ее обувь с загнутыми носками. То и другое тем временем уже стали считать предметами «хеттского» туалета. Клинописный текст, однако, он читал несколько иначе: «Tar-rik-tim-me šar mat Er-me-e» «Тарик-тимме, правитель страны Эрме». Сегодня это имя повсюду читают, как «Таркумува», а весь текст — так, как показано на рис. 111.

Здесь мы должны установить строгое различие между заслугами Мордтманна и тем, что сделано Сейсом. Указание на Малую Азию, точная локализация в Киликии, верно прочитанная (по крайней мере, в отношении строя и характера надписи) клинописная легенда — все это уже удалось сделать немецкому ученому. Но он не заметил самого важного, открытие чего является неоспоримой заслугой Сейса.

Знакомый с ранее найденными хеттскими надписями и их своеобразными письменными знаками, а также в равной мере и с клинописью, Сейс сначала заподозрил, а затем и ясно понял, что те «символы», о которых говорил Мордтманн, были письменными знаками — хеттскими иероглифами и что текст, составленный этими знаками, должен был соответствовать клинописной легенде. В самом деле, символы  уже встречались в Каркемыше и Хамате, и если предположить, что иероглифический текст печати представляет собой параллель к клинописной легенде, то эти символы должны соответствовать словам «страна» и «царь»; за ними, вне всякого сомнения, стоял знак для tar . Итак, были получены идеограммы и слоговой знак — первый проблеск, который к тому же осветил нечто весьма важное в характере новой письменности!

уже встречались в Каркемыше и Хамате, и если предположить, что иероглифический текст печати представляет собой параллель к клинописной легенде, то эти символы должны соответствовать словам «страна» и «царь»; за ними, вне всякого сомнения, стоял знак для tar . Итак, были получены идеограммы и слоговой знак — первый проблеск, который к тому же осветил нечто весьма важное в характере новой письменности!

Можно было бы спросить: неужели Мордтманн не заметил иероглифы? Нет, он их видел и даже объяснял, причем объяснение звучало в то время очень убедительно, как, впрочем, убедительно оно звучит и сейчас… правда, для дилетантов.

«Изображенные на печати символы указывают нам на Киликию, козлиные головы осведомляют нас относительно того, чем в первую очередь богата горная часть Киликии, тогда как следующий знак, равно как и пшеничные зерна, намекает на необычайное плодородие киликийских равнин; обелиски являются точным рисунком жилищ в местности западнее Цезареи в Каппадокии, которая тогда… принадлежала Киликии… а пальмовая ветвь в таком случае могла бы служить гербом этого же сирийского округа. Таким образом, вся печать — это интересный образец древнейшей геральдики, аллегорически изображающей земли, подвластные скипетру монарха».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: