Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Название:История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-699-00312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. краткое содержание

Эта книга рассказывает о дешифровке забытых письменностей — от Древнего Египта и Шумера до письма этрусков и письменности острова Пасхи. На ее страницах оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники, — начиная с Жана-Франсуа Шампольона и заканчивая Майклом Вентрисом. И каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождают уникальные иллюстрации.

Составление Кирилла Королева

Перевод с немецкого Г.М. Бауэра,

И.М. Дунаевской (фрагменты из книги И. Фридриха «Египет и Ближний Восток»).

История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

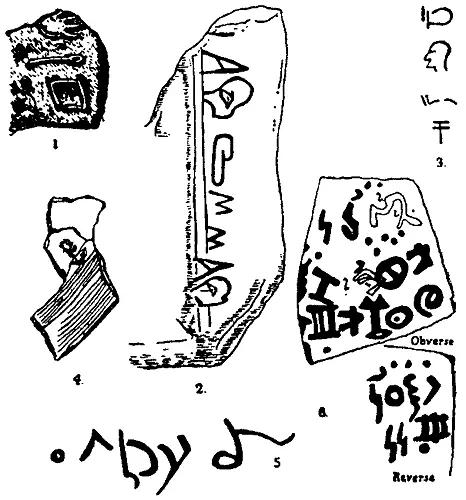

Рис. 131. Различные «протопалестинские» надписи. 1 — черепок из Гезера; 2 — сихемская пластинка; 3 — кинжал из Лахиша; 4 — надпись из Телль эль-Хеси, 5 — надпись из Телль эль-’Аджула; 6 — острак из Бет-Шемена (лицевая и оборотная стороны).

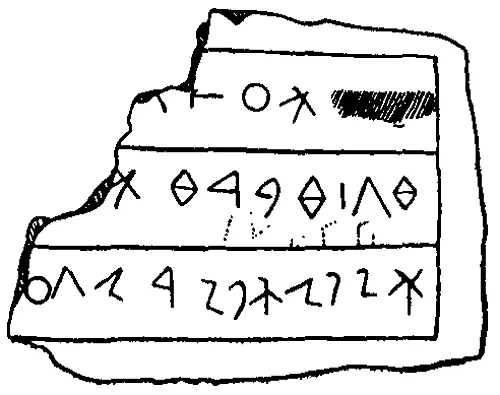

Рис. 132. Пластинка из Библа.

Итак, речь могла идти только об алфавитной письменности, подобной древнеперсидской: как и та, она являлась последним отпрыском месопотамской клинописи, но принадлежала к более древней ветви и была старше персидской на тысячу лет. Кроме того, она происходила из местности, заслужившей себе славу прародины всех буквенных алфавитов, и в том числе финикийского буквенного письма, считавшегося в то время наиболее древним семитским алфавитом. Очевидно, находясь под сильным впечатлением остальных находок, Виролло высказал предположение о том, что языком новых памятников письма является кипрский или даже митаннийский, известный по амарнской переписке.

Однако Бауэр при первом же взгляде на эти письмена проникся убеждением, что за ними должен скрываться язык семитский. Это убеждение, тогда еще, впрочем, не более основательное, чем дюжина других, он и принял в качестве рабочей гипотезы… и не прогадал.

К 27 апреля 1930 года — всего за несколько дней — Бауэр один, без билингв, без детерминативов и идеограмм, без всегда готовых прийти на помощь собственных имен, в значительной степени дешифровал письменность, которую впервые увидел в глаза, когда в том же апреле получил изданные Виролло тексты.

В методе, которым воспользовался немецкий семитолог, в самом ярком свете проявилось описанное нами выше удачное сочетание комбинационных способностей и лингвистических познаний.

Как уже говорилось, Бауэр исходил из предположения, что за неизвестной письменностью скрывается семитский язык. В соответствии с этим предположением он применил к лежащим перед его глазами текстам законы, определяющие строй семитских языков.

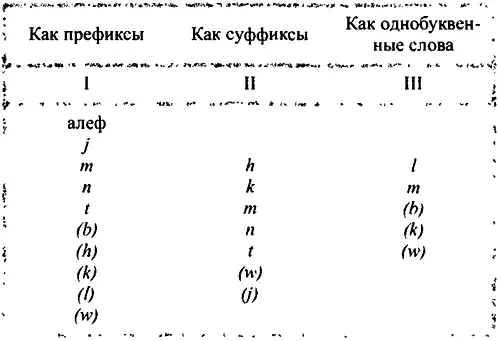

При этом единственным отправным пунктом послужило то обстоятельство, что в текстах имелся словоразделитель — вертикальный штрих. Между подобными словоразделителями Бауэр встретил многократно повторяющийся, одиноко стоящий клинописный знак. Это навело его на мысль, что речь идет об «однобуквенных» словах, которые являются непременным признаком семитских языков, где, как известно, выписываются только согласные. Одновременно из простого наблюдения над внешним видом письма он сделал второй вывод: словоразделители невольно извещали о началах и концах слов, и там, в начале и в конце слов, стояли префиксы и суффиксы. Но в западносемитских языках в качестве префиксов могут быть рассмотрены ’ «алеф» (гортанный смычной звук перед гласными), затем j, m, n и t , а также, возможно, b, h, k, l и w ; в качестве суффиксов — h, k, m, n, t и, возможно, w и j ; в качестве однобуквенных слов — l и m и, возможно, b, k и w .

Так уже с самого начала для некоторых совершенно определенных клинописных знаков, а именно — для знаков, стоящих в начале и в конце слов и между двумя словоразделителями, был строго ограничен подбор звуковых значений. Благодаря этому Бауэр продвинулся ближе и к прочтению текстов.

Он свел те звуковые значения, которые, согласно вышеприведенным комбинациям, подлежали рассмотрению как значения определенных знаков, в следующую обзорную таблицу.

В семитских языках могли встречаться:

Затем Бауэр обратился к в высшей степени простому и хорошо апробированному средству — к тщательному изучению текстов с точки зрения частоты употребления отдельных знаков. И тут он столкнулся с фактом, что во всех грамматических функциях, соответствующих трем показанным на таблице разрядам (I, II и III), часто встречаются два определенных клинописных знака. Теперь он уже ищет знаки, употреблявшиеся во всех трех функциях, и находит три таких знака, это k, m и w (их легко можно установить, бросив взгляд на нашу схему). При этом Бауэр сразу же отбрасывает k ввиду его довольно редкого применения в указанных грамматических функциях; у него остаются m и w .

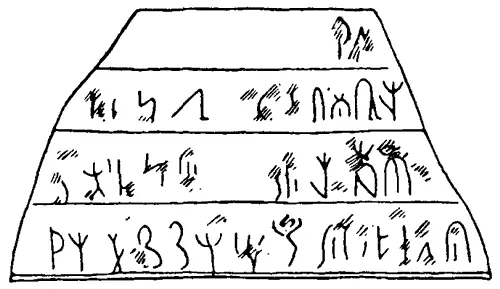

Рис. 133. Стела из Балу’а.

Дальнейшее рассмотрение текстов показало, что два других очень часто встречающихся знака, а именно простой и тройной горизонтальные клинья, выступают в позиции префиксов и суффиксов и не выступают в качестве однобуквенных слов, то есть они должны были появиться в таблице только среди I и II разрядов; подобные условия подходили, как это можно заметить, к m и t . Правда, не следует забывать, что Бауэр, достигнув данного этапа своих доказательств еще, и сам не знал, какой из приведенных вначале знаков передавал m , а какой — w , не знал он также и того, какой знак из второй пары знаков выражал m , а какой t . Таблица, собственно говоря, в обоих случаях для каждой пары знаков предлагала альтернативу. Но при всем том четыре знака были ограничены уже только четырьмя звуковыми значениями и допускали лишь две возможности выбора, что, разумеется, очень облегчило исследователю оперирование этими столь часто встречающимися знаками.

И здесь Ганс Бауэр воспользовался средством, предоставленным ему издателем текстов Шарлем Виролло. Последний заметил, что группа из шести знаков, которая была выгравирована на нескольких бронзовых топорах, обнаруженных при раскопках, находится также в начале одной клинописной таблички; правда, там ей предшествует еще один знак. Виролло заключил из этого, что группа знаков на топорах представляла собой собственное имя лица, а начало текста на клинописной табличке — первые строки письма, направленного тому же самому лицу. Но тогда отдельный знак перед этой группой знаков мог бы выражать, по мнению Виролло, предлог, который в семитских и ряде других языков ставят перед именем адресата, и соответствовать аккадскому предлогу ana (в русском языке подобные связи передаются посредством дательного падежа адресата).

Ганс Бауэр умело использовал это наблюдение. Аккадскому (восточносемитскому) предлогу ana , рассуждал он, соответствует в западносемитских предлог l ( li ); и, стало быть, стоящий в начале упомянутого письма знак должен передавать звук l !

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: