Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Название:История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-699-00312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. краткое содержание

Эта книга рассказывает о дешифровке забытых письменностей — от Древнего Египта и Шумера до письма этрусков и письменности острова Пасхи. На ее страницах оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники, — начиная с Жана-Франсуа Шампольона и заканчивая Майклом Вентрисом. И каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождают уникальные иллюстрации.

Составление Кирилла Королева

Перевод с немецкого Г.М. Бауэра,

И.М. Дунаевской (фрагменты из книги И. Фридриха «Египет и Ближний Восток»).

История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Путь Шарля Виролло как ученого характеризует его, притом отнюдь не в последнюю очередь, и как человека. Основная часть исследований, которым он посвятил всю свою жизнь, касается истории религии. Здесь корень и зародыш открытия Виролло, здесь же и ключ к пониманию его личности. На заданный ему как-то вопрос относительно наиболее раннего периода его творчества, внутренних побуждений и мотивов его деятельности ученый кратко ответил:

«Касаясь моего призвания, могу только сказать, что уже семнадцатилетним юношей я принял решение заняться древнееврейским языком. Дело в том, что тогда я прочел в „Мыслях“ Блеза Паскаля слова, которые всегда считал и считаю возмутительными: „Я нахожу в порядке вещей, что люди стремятся познать не учение Коперника…“» [16] Паскаль продолжает: «…а другое: решающе важным для всей жизни является знание того, смертна или бессмертна душа» («Мысли», фрагмент 218). Это противопоставление, вытекавшее из тех реальных условий, в которых развивалась общественная мысль его времени, Паскаль пытался распространить и на будущие эпохи. Виролло решительно отрицает его тезис; исследователь XX столетия, он сознательно идет «коперниканским» путем холодной оценки фактов и поисков истины именно в области историко-религиозной.

Ганс Бауэр, немец, проделавший основную дешифровку, дожил еще до того времени, когда его труд, исправленный и дополненный французами Дормом и Виролло, получил всеобщее признание. Ему суждено было также испытать вместе со всеми радость в связи с подведением первых главных итогов деятельности ученых и археологов и полностью оценить значение угаритских находок. Это произошло незадолго до его смерти (после продолжительной болезни он скончался в Галле на 59-м году жизни).

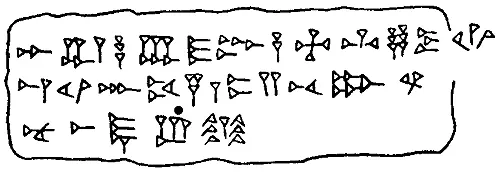

Новая письменность, подобно другим северосемитским письменностям, представляется нам чистым буквенным письмом; она не знает ни слоговых знаков, ни идеограмм, ни детерминативов. Перед нами некое соединение алфавитного однобуквенного принципа с клинописной формой — такой же продукт смешения, как и вся своеобразная культура угаритского города-государства. По аналогичному рецепту была, как известно, составлена и древнеперсидская письменность. Однако мы знаем и еще один не менее интересный продукт смешения разных систем письменности — мероитское письмо, которое также пользовалось уже ранее созданной внешней формой знаков, а именно — египетскими иероглифами, вначале совершенно чуждыми мероитскому языку. Как и Мероэ, Угарит при создании своей новой письменности отбросил идеограммы, слоговые знаки и детерминативы и использовал знаки принятого первоначально за образец письма по принципу, заложенному в другой письменности: по принципу семитского буквенного письма согласными (Мероэ — по принципу греческого алфавитного письма).

Рис. 137. Алфавит Рас-Шамры, как он выглядит на глиняной табличке из Угарита.

Бросается в глаза, что в угаритской письменности представлены сразу три алефа. Как видно из обзорной таблицы (рис. 136), здесь различается алеф перед а, перед a, е или i и перед u . На основании этого довольно странного явления был выдвинут целый ряд гипотез относительно происхождения угаритского алфавита.

Еще в 1935 году проблема происхождения угаритской клинописи была охарактеризована Гансом Иенсеном как полностью не решенная. Приходится признать, что за прошедшее со дня этого утверждения время решение проблемы далеко вперед не продвинулось. Отдельные исследователи пытались объяснить угаритский алфавит самым различным образом: как подражание северосемитскому алфавиту или его дальнейшее развитие, как продукт влияния так называемого синайского письма и даже как письменность, возникшую путем упрощения и деления вавилонских слоговых знаков на две части! Все эти попытки могут рассматриваться ныне как неудачные. Более вероятной кажется другая теория, пользующаяся сегодня весьма широким признанием, а именно, что клинопись из Рас-Шамры является не перенятой у кого-то и каким-то образом переработанной системой, а результатом свободного творчества и самостоятельным изобретением человека, знавшего северосемитский алфавит; отсюда и принцип письма, не употреблявшего гласные (сравни также рис. 136). Вместе с тем, будучи приучен писать палочкой на глине, что, разумеется, не способствовало воспроизведению линейных букв, этот человек вынужден был прибегнуть к спасительному клину. Ганс Бауэр даже склонялся к выводу, что письменность Угарита была первоначально изобретена вообще для несемитского языка, При этом он исходил из того обстоятельства, что это письмо знает три знака для алефа и что в Рас-Шамре были найдены таблички, составленные точно такой же письменностью, но на почти совершенно недоступном хурритском языке.

Находки и открытия, сделанные в Рас-Шамре, принесли обильные новые сведения об истории угаритского государства, его искусстве, экономике, письме и языке. При помощи обнаруженного материала можно уже было нарисовать наглядную картину жизни северосирийского города-государства в XVI веке до нашей эры. Находясь под верховной властью Египта, Угарит, тем не менее, сохранил относительно большую самостоятельность и являлся богатой и цветущей общиной. В XIII веке до нашей эры это государство пало в борьбе со вторгшимися с северо-запада «морскими народами». Мы уже упоминали, что ценные произведения искусства, найденные здесь и свидетельствующие о довольно высоком развитии местной культуры, обнаруживают наряду с этим характерные черты, свойственные египетской, кипрской, микенской, хеттской и вавилонской культурам. Город был важным пунктом на торговом пути Восток-Запад, ведущем из Эгейского мира через Кипр на восток, к Евфрату и дальше.

Новый клинописный алфавит, загадочного еще и по сегодняшний день происхождения, был открыт; ему соответствовал новый, дотоле неизвестный, семитский язык, который, хотя и был родствен остальным, уже известным, имел свои характерные особенности.

Едва ли можно переоценить значение этих находок для истории религии. Были обнаружены культовые тексты, где речь шла о богах и жертвоприношениях, предписаниях относительно очищения от грехов, а также различные списки из святилищ. Другая группа табличек содержала более длинные эпические тексты, повествующие о битвах богов, рождении их детей и т. п. Раскопки представили в совершенно новом свете финикийско-арамейскую религию II тысячелетия до нашей эры и до конца обнажили ту ханаанскую почву, на которой была взращена религия древних израильтян. Ее предпосылки никогда еще не были раскрыты так глубоко и с такой полнотой. Эпитеты богов, известные нам из Ветхого Завета, оказались их подлинными именами. Здесь рассказывалось об умирающих и вновь возрождающихся богах растительности и плодородия — совсем так, как в греческой мифологии. Некоторые сведения позволяли даже прийти к новым выводам относительно происхождения недели и субботы. И наконец выявились поразительные соответствия между миром богов Рас-Шамры и гомеровским пантеоном. Так неожиданно подтвердилась древняя традиция, говорящая об исключительно сильном влиянии финикийского учения о возникновении мира и богов на мифологию греков. Но особенно дорого было для историков религии открытие в текстах настойчивых и страстных поисков возвышенного понятия божества, иначе говоря — общечеловеческой идеи «божественного». Кто знает, может быть, это уже почувствовал умирающий Сейс, когда накануне своей смерти воскликнул: «Когда же Виролло издаст новые тексты из Рас-Шамры!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: