Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Название:История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-699-00312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. краткое содержание

Эта книга рассказывает о дешифровке забытых письменностей — от Древнего Египта и Шумера до письма этрусков и письменности острова Пасхи. На ее страницах оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники, — начиная с Жана-Франсуа Шампольона и заканчивая Майклом Вентрисом. И каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождают уникальные иллюстрации.

Составление Кирилла Королева

Перевод с немецкого Г.М. Бауэра,

И.М. Дунаевской (фрагменты из книги И. Фридриха «Египет и Ближний Восток»).

История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

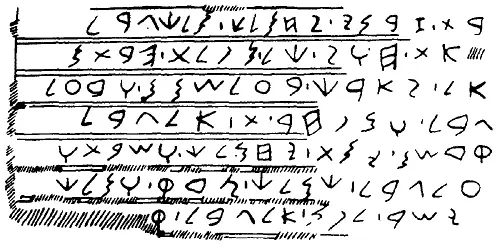

Рис. 138. Надпись Йехимилька из Библа (X в. до н. э.).

[С чисто внешней стороны угаритское письмо представляет собой особую форму клинописи, потому что содержит элементы в виде клиньев, и знаки, как в вавилонской клинописи, пишутся на глиняных табличках слева направо. Но внутренняя форма угаритской клинописи и вавилонской совершенно различна. В последней насчитываются сотни иногда довольно сложных знаков, идеограмм, слоговых знаков и детерминативов. В угаритском же письме только тридцать довольно простых по форме знаков, в основном это обозначения для согласных; нет ни идеограмм, ни детерминативов, только вместо одного «алефа» западносемитского письма здесь имеется три значка: для обозначения сочетания «алефа» с основными гласными a, i, u . Таким образом, угаритское письмо представляет собой письмо, развивавшееся параллельно семитскому консонантному письму, но под влиянием всесильной вавилонской традиции приобретшее клинообразную форму и использовавшее глиняные таблички в качестве писчего материала.]

Отрывок текста из мифа о Моте и Алийон Ваале, который мы предлагаем вниманию читателя как пример угаритской «литературы», правда, не содержит никаких намеков на эти извечные поиски «божественного», но исполнен покоряющей власти слова, выразительности и бесспорного поэтического очарования. Этот образец древнейшего культурного наследия познакомит нас с религиозной этикой древних северо-западных семитов: «День прошел, и дни прошли, любовь переполнила сердце Анат. Подобно сердцу коровы, [тоскующей] по теленку, подобно материнскому сердцу овцы, [тоскующей] по детенышу ее, так тосковало оно по Ваалу. И схватила она Мота… и возвысила она голос и воскликнула: „Ты, Мот, верни мне брата моего!“ И отвечал сын богов Мот: „Что хочешь ты, о дева Анат?“… День прошел, и дни прошли; после дней, после месяцев переполнила любовь сердце Анат. Подобно сердцу коровы, [тоскующей] по теленку, подобно материнскому сердцу овцы, [тоскующей] по детенышу ее, так тосковало оно по Ваалу. Она схватила сына богов Мота; мечом она рассекла его, лопатой она молотила его, огнем она жгла его, в муку она смолола его, по полю разбросала она плоть его, чтобы пожрали ее птицы и свершилась судьба его».

На этом месте текст испорчен и с трудом поддается чтению. Из следующих же столбцов можно установить, что Алийон Ваал появился вновь, однако и противник его, Мот, несмотря на свой ужасный конец, также пробудился к новой жизни.

«И стали друг против друга, пылая подобно углям, сильный Мот и сильный Ваал; и сшиблись, подобно диким зверям, сильный Мот и сильный Ваал; и кусали друг друга, подобно змеям, сильный Мот и сильный Ваал, и бились, подобно коням, проворный Мот и проворный Ваал… И воззвал Spš к Моту: „Слушай, о сын богов Мот, как мог биться ты с Алийон Ваалом, как! Да не услышит тебя бык Эл, отец твой!.. Он низвергнет трон владычества твоего, он сломает жезл приговора твоего“».

Теперь нам надлежит вспомнить о третьем исследователе, работавшем над дешифровкой угаритской письменности и языка, об Эдуарде Дорме. Это сейчас тем более уместно, что дальше речь пойдет о научном открытии, сделанном им совершенно самостоятельно.

Эдуард Дорм — специалист в области сравнительного языкознания — с ранних лет был заворожен магической силой слова. Юному гимназисту вскружили голову латынь и греческий — мертвые языки, в действительности же по-настоящему полные жизни и всегда готовые вызвать новую жизнь. Но наряду с этим будущий филолог оказался во власти и живых языков, прежде всего английского и немецкого.

Вместе с началом нового века пришло и начало самостоятельной жизни юного ученого (он родился в 1881 году в Армантьере). В 1905 году после серьезного изучения языков он был приглашен в Библейскую школу в Иерусалиме, где развернул плодотворную преподавательскую и исследовательскую деятельность. Он посвятил себя как изучению семитских языков — древнееврейского, арамейского, арабского, — так и прежде всего работе над шумерскими, вавилонскими и ассирийскими клинописными текстами. К главным его трудам того времени относятся «Избранные ассиро-вавилонские тексты», изданные в 1907 году. Научные интересы Дорма и преподавательская деятельность в Библейской школе склонили его испробовать свои силы и в другой богатой области исследования — библеистике, а работа над толкованием Ветхого Завета побудила его заняться наряду с семитскими языками и исследованием семитских письменностей. Результаты своих трудов в этой области он резюмировал в известной книге «Семитские языки и письменности» ( «Langues et écritures sémitiques» ), вышедшей в 1930 году.

Конечно, упомянутые нами сочинения едва ли могли бы быть написаны, если бы верховная власть их автора не простиралась на соседние области науки и не опиралась на помощь сравнительного языкознания. В своей работе Дорм-исследователь всегда мог воспользоваться богатым опытом Дорма-археолога, который провел уже ряд раскопок в Палестине, на Иордане и в Трансиордании, в Египте, на Синае и в Ливане, а также в бассейне Тигра и Евфрата, Добавим к этому, что Дорм был сведущ еще в одной области, которая, на первый взгляд, совершенно не связана с наукой и, казалось бы, весьма далека от филологии и археологии, но в то же время открывает возможность специальной, тренировки для дешифровщика незнакомых древних письменностей. Дело в том, что во время Первой Мировой войны, после возвращения из французской военной экспедиции в Дарданеллы и Македонию, Дорм взял на себя выполнение заданий по расшифровке перехваченных у противника кодированных телеграмм. Работа эта прекрасно отвечала собственным наклонностям Дорма, и, как утверждает еще и поныне сам ученый, именно ей он обязан ценными методическими указаниями при дешифровке неизвестных письменностей [17] В письме автору от 11 марта 1957 года.

.

После завершения своей учебной деятельности в Иерусалиме Дорм получил должность профессора в Практической школе высших знаний Сорбонны, директором которой, как мы уже знаем, был Шарль Виролло. В 1945 году Дорм стал также профессором Коллеж де Франс.

Мы видели выше, как успешно выступил востоковед Дорм в качестве опытного дешифровщика сразу же после французских раскопок 1929 года, когда в Рас-Шамре были извлечены на свет таблички с неизвестной клинописью, Дорм оказался на месте и тогда, когда был сделан целый ряд других в высшей степени интересных находок. Мы имеем в виду результаты весьма плодотворных французских раскопок древнего финикийского города Библа. В числе прочего материала здесь нашли две стелы, две бронзовые таблички, несколько лопаточек и ряд фрагментов каменных плиток — все это было покрыто никогда не виданными до того времени письменными знаками! На этот раз речь шла уже не о клинописи, а о знаках, имеющих некоторое сходство с египетскими иероглифами, вследствие чего они фигурировали вначале под не совсем удачным названием «псевдоиероглифическая письменность из Библа».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: