Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Название:История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век краткое содержание

Второй том учебного пособия по истории Кореи посвящен XX веку. В нем В.М. Тихонов завершает описание эпохи Нового Времени. Рассматривая период с русско-японской войны 1904-1905 гг. до освобождения Кореи в 1945 г., он концентрируется на общественных и идеологических феноменах и их взаимосвязи с динамикой классовых и социальных интересов. Эпоха 1945-1992 гг. на юге Корейского полуострова представлена через видение патриарха марксистской историографии Южной Кореи Кан Мангиля. Главы из его имеющей широкое признание книги «Новый взгляд на новейшую историю Кореи» публикуются на русском языке впервые. Написанная с критических позиций, эта книга не делит исторические фигуры на «героев» и «злодеев», а старается выявить в деятельности каждого из них социальную обусловленность и внутренние противоречия.

Тираж 300 экз. На переплете: Памятная монета, выпущенная Банком Республики Корея к Сеульской олимпиаде 1988 г.

История Кореи. Том 2. Двадцатый век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Банки предоставляли предприятиям кредиты под проценты, которые были гораздо ниже, чем на неформальном рынке заимствований (где процветал ростовщический процент), а проценты под правительственные кредиты, выдававшиеся госбанками, были вполовину ниже, чем коммерческие банковские. В соответствии с официальным экономическим курсом правительство предоставляло льготные кредиты в основном предприятиям тяжелой промышленности или работавшим на экспорт, то есть крупным монополистам, чем способствовало ускоренному накоплению ими капитала.

В сложившихся условиях банки не имели возможности выполнять свою главную функцию — привлекать и пускать в оборот имевшиеся в стране у населения денежные средства. Нехватка средств в банках покрывалась за счет заимствований у Национального банка Кореи, что вело к росту денежной массы и инфляции. В 1963–1985 гг. свыше 10 % средств, выданных банками в виде кредитов, были получены путем «особого финансирования» из центрального банка. Чрезмерные вложения в предприятия-монополисты привели к итоговому пассивному балансу у немалого числа компаний, «облагодетельствованных» льготным финансированием, но на деле не имевших достаточных рынков сбыта. В 1985 г. на покрытие их долгов и убытков было истрачено 125,6 млрд. вон.

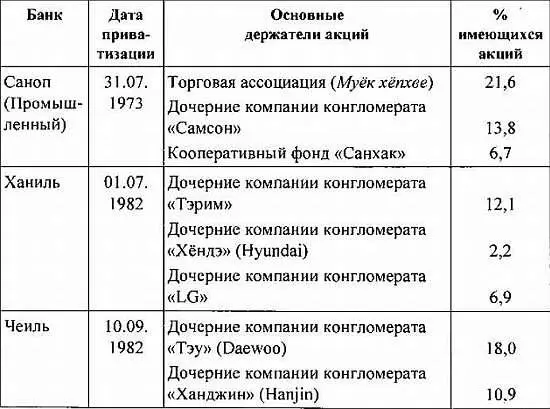

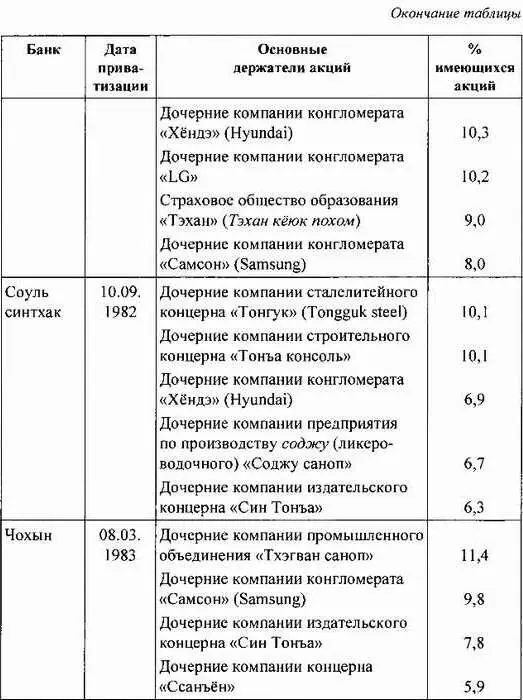

В декабре 1980 г. правительство обнародовало «План либерализации управления коммерческими банками», что было одной из мер по возвращению банков под управление частных акционеров. Оно затем продало 50 % своих акций в старейших банках «Ханиль», «Чеиль», «Синтхак» и «Чохын». Стремясь предотвратить переход банков в руки монополистов, оно также ограничило количество акций в руках одного держателя восемью процентами. Однако чэболь обошли эти ограничения, использовав для покупки акций свои дочерние компании и, в результате, сосредоточив в своих руках от 20 до 27 % акций этих банков (см. Таблицу 18 ).

Таблица 18 . Доли негосударственных держателей в акционерном капитале ведущих банков (по состоянию на 4 августа 1983 г.)

Источник: Хангук кёнджерон (Корейская экономика) / Корейский институт социальных проблем. Сеул: Пэксан содан, 1991, с. 324.

Правительство также стремилось поощрять либерализацию управления банками, находившимися в собственности частных акционеров. В январе 1981 г. и декабре 1984 г. были отменены Закон о временных мерах в отношении финансовых учреждений, по которому приоритет в назначении руководителей финансовых учреждений принадлежал директору Бюро контроля над банками, и свыше 600 постановлений, регулирующих работу финансовых учреждений. В 1982 г. правительство убрало из Закона о банках ( Ынхэнбоп ) статью, дававшую директору Бюро контроля над банками право издавать инструкции, касавшиеся деятельности банков. В ноябре 1990 г. банки представили «План по укреплению конкурентоспособности банков в преддверии открытия финансового рынка», в котором призвали гарантировать либеральные условия управления: автономию в назначении высших руководителей, введение должности председателя банка, разрешение производить дополнительный выпуск акций и сливаться с другими банками.

Одним из изменений, произошедших в мировой капиталистической системе в 1980-х годах, было усиление транснационального капитала и рост его давления на «новые индустриальные страны» (НИС) с тем, чтобы принудить их к открытию своих рынков финансовых услуг и сервиса. Южная Корея не стала исключением. Либерализация финансового рынка активно началась в 1981 г., когда правительство обнародовало «Проект долгосрочного плана интернационализации рынка капитала с целью либерализации капитала». Меры по либерализации финансовых операций с акциями, кредитами, страхованием и недвижимостью были продолжением активных попыток правительства привлечь в страну прямые инвестиции транснациональных компаний во время экономического спада конца 1970-х — начала 1980-х годов. Их начали поспешно предпринимать в период временного улучшения баланса международной торговли и открытия рынка товаров в середине 1980-х годов.

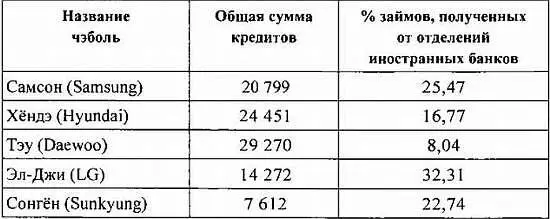

Таблица 19 . Зависимость ведущих чэболь от отделений иностранных банков (на июль 1987 г., единица — 100 млн. вон).

Источник: Хангук кёнджерон (Корейская экономика) / Корейский институт социальных проблем. Сеул: Пэксан содан, 1991, с. 320.

В результате начался рост зависимости от иностранных источников денежного капитала. Тенденция ограничивать ввоз иностранного капитала государственными займами, которая превалировала до конца 1970-х годов, сменилась в начале 1980-х годов на новую, когда южнокорейцам было разрешено брать кредиты от иностранных банков, а иностранцам — приобретать косвенным путем южнокорейские акции и другие ценные бумаги [57] До 1992 г. иностранные инвесторы имели право вкладывать средства в корейские ценные бумаги косвенным путем — через посредство отечественных фондов, покупая сертификаты и ценные бумаги, выпускаемые отечественными компаниями исключительно для иностранных инвесторов. Начиная с 1992 г., иностранные инвесторы могут вкладывать средства непосредственно в корейские ценные бумаги.

. Это привело к активному проникновению в Южную Корею транснациональных банков, а общий капитал отделений иностранных банков в Корее возрос с 14,5 млрд вон в 1970 г. до 7,09 трлн вон в 1989 г. Из Таблицы 19 видно, что повысился и процент средств, занимаемых чэболь у иностранных банков.

С 1980-х годов в результате открытия финансового рынка усилилась зависимость южнокорейской экономики от международного разделения труда, и одновременно укрепилось господство чэболь на внутреннем финансовом рынке. Они практически полностью контролировали вторичный финансовый рынок: компании по выдаче краткосрочных ссуд, смешанные финансовые и инвестиционные компании, которые начали возникать в стране с 1970-х годов [58] В 1972 г. начал быстро развиваться фондовый рынок в результате ряда мер, направленных на развитие капиталовложений в ценные бумаги и стимулирование акционирования предприятий. Также были приняты законодательные меры, в том числе по укреплению функций инвестиционных компаний, и учреждены Комиссия по ценным бумагам и биржам и Совет по контролю за ценными бумагами.

, и приобрели существенный контроль над частично приватизированными коммерческими банками.

Интервал:

Закладка: