Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Название:История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век краткое содержание

Второй том учебного пособия по истории Кореи посвящен XX веку. В нем В.М. Тихонов завершает описание эпохи Нового Времени. Рассматривая период с русско-японской войны 1904-1905 гг. до освобождения Кореи в 1945 г., он концентрируется на общественных и идеологических феноменах и их взаимосвязи с динамикой классовых и социальных интересов. Эпоха 1945-1992 гг. на юге Корейского полуострова представлена через видение патриарха марксистской историографии Южной Кореи Кан Мангиля. Главы из его имеющей широкое признание книги «Новый взгляд на новейшую историю Кореи» публикуются на русском языке впервые. Написанная с критических позиций, эта книга не делит исторические фигуры на «героев» и «злодеев», а старается выявить в деятельности каждого из них социальную обусловленность и внутренние противоречия.

Тираж 300 экз. На переплете: Памятная монета, выпущенная Банком Республики Корея к Сеульской олимпиаде 1988 г.

История Кореи. Том 2. Двадцатый век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Подводя итоги, можно сказать, что полномасштабное проникновение в Корею транснационального капитала в период перехода страны к открытой экономике в 1980-х годах привело к усилению конкурентной борьбы между местными предприятиями, попавшими в долги в условиях ослабления протекционистских мер, и дальнейшей монополизации производства. Следствием этого, несмотря на передачу банков акционерам и либерализацию финансового рынка, стало дальнейшее усиление прямого контроля монопольных групп над финансовыми учреждениями.

Открытая экономика и сельское хозяйство

Когда во второй половине 1970-х годов Корея какое-то время имела положительный текущий баланс, а объем ее экспорта достиг 10 млрд долларов, ее международные торговые партнеры отреагировали на это введением ограничений на импорт, что вынудило правительство приступить к осуществлению политики по открытию рынка Кореи для некоторых видов импортных товаров. В 1978 и 1979 гг. правительство сняло ограничения на импорт 160 видов товаров — таких, которые либо не производились внутри страны, либо пользовались повышенным спросом, в том числе и некоторые виды сельхозпродукции, и приступило к постепенной ликвидации системы государственного поощрения экспорта.

С возвращением и последующим ростом внешнеторгового дефицита в конце 1970-х — начале 1980-х годов отмена ограничений на импорт была приостановлена. Однако, что касается риса, то в связи с сопротивлением крестьян навязываемым правительством посевам риса сорта «Тхониль» («Объединение») [59] Высокоурожайный сорт риса «Тхониль», отличавшийся, однако, в худшую сторону по вкусовым показателям от традиционных сортов, был выведен в середине 1970-х годов. Его культивация позвонила решить вопрос о самообеспечении страны рисом и отказаться от импорта этой культуры. Но с начала 1980-х годов в связи с ростом благосостояния граждан потребление риса начало падать, а потребление овощей, мяса, молока, мучных продуктов — увеличиваться. В 1989 г. самообеспечение рисом в Корее составило 108 %, и встала проблема перепроизводства. В результате культивирование сорта «Тхониль» в Южной Корее было остановлено по решению правительства.

, в 1979 г. пришлось импортировать 500 тысяч тонн риса, в 1980 г. — 1190 тысяч, в 1981 г. — 1830 тысяч, а в 1982 г. — 500 тысяч тонн.

С 1985 г. США начали осуществлять новую торговую политику, направленную на сокращение отрицательного баланса их международной торговли путем увеличения экспорта сельскохозяйственных продуктов. Предполагала она и репрессивные торговые санкции. В Общий закон о торговле были внесены поправки: чтобы ускорить проведение торговых переговоров и облегчить применение экономических санкций, функции приятия решений по этим вопросам были изъяты из полномочий президента и переданы главному торговому представителю. Применение репрессивных торговых санкций стало обязательным, и было расширено определение влекущего за собой санкции «несправедливого торгового обмена».

США потребовали от Южной Кореи, чтобы она до конца 1988 г. отменила бы квоту на импорт кормовых и технических зерновых культур и в три захода сняла бы ограничения на импорт таких дорогостоящих продуктов, как говядина и апельсины, а также на обычно закупаемые в больших количествах пшеницу и кукурузу. В результате импорт в Корею продуктов сельского хозяйства и животноводства значительно возрос. Отмена ограничений на импорт американских сигарет в сентябре 1986 г. привела к сокращению числа культивирующих табак крестьянских хозяйств с 91 389 в 1987 г. до 77 485 в 1998 г. и площадей под посадками табака с 35 226,9 до 31 821,4 гектара.

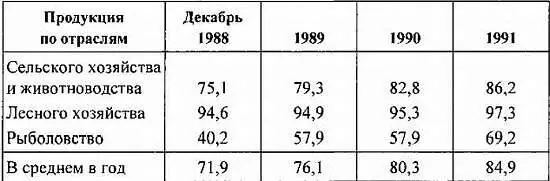

4 августа 1989 г. правительство объявило, что снимет в ближайшие 3 года ограничения на импорт 243 видов сельскохозяйственных продуктов. В их список были включены 62 из 119 видов продуктов, ограничения на импорт которых требовали снять США. Как показано в Таблице 20 , доля разрешенных к импорту видов в общем объеме сельскохозяйственной, животноводческой, рыболовной и лесной продукции составила в 1989 г. 71,9 %, а в 1990 г. — уже 84,9 %.

Таблица 20 . Либерализация импорта сельскохозяйственной, животноводческой, рыболовной и лесной продукции (по годам, в процентах)

Источник: Хангук кёнджерон (Корейская экономика) / Корейский институт социальных проблем. Сеул: Пэксан содан, 1991, с. 394.

С середины 1970-х годов, когда началось активное развитие капитализма, в первую очередь в тяжелой и химической промышленности, политика правительства по поддержанию сравнительно высоких цен на рис стала подвергаться критике. Изменение рациона южнокорейцев в связи с ростом благосостояния привело к сокращению потребления риса [60] В 1965 г. один кореец потреблял в год 121,8 кг риса, в 1970 г. — 136,4 кг, а в 1980 г. — только 118 кг.

, а высокие цены на него вели к затовариванию, когда большое его количество оставалось в хранилищах. Кроме того, двойственная ценовая политика правительства, согласно которой рис внутри страны продавался дешевле закупочной цены, была растущим бременем для бюджета. Правительство возмещало эти затраты не за счет обычных налоговых поступлений, а за счет особых кредитов Национального банка Кореи, что вело к росту денежной массы и инфляции.

В период «Движения 10 июня» за демократизацию закупочная цена риса временно поднялась. В 1988 г. были внесены поправки в Закон о зерне, в соответствии с которыми для изменения закупочных цен на рис и определения объема закупок отныне стало необходимо решение Национального собрания, а при определении закупочной цены необходимо было выслушать и мнение Комитета по обороту зерна, членами которого были представители различных слоев населения. Однако меры правительства, связанные с производством и закупками зерна, не были скоординированы, и закупочные цены на него определялись скорее стремлением поддержать ценовую стабильность и политической ситуацией в данный момент, чем интересами крестьян. Из произведенных в 1988 г. 42 млн. сом риса 16 % (около 6,7 млн. сом) было закуплено государством, а из произведенных в 1989 г. 41 млн. сом риса было закуплено 11,7 млн. сом .

В 1983 г., чтобы поддержать на прежнем уровне доходы крестьянских хозяйств, снизившиеся в связи с замораживанием закупочных цен на зерно, правительство выступило с программой поощрения фермеров, которые наряду с рисом будут выращивать культуры, характерные для данной местности, и другие дополнительные культуры. Для этой цели были учреждены около 2 тысяч «особых зон», на развитие которых было отпущено 245,3 млрд. вон. Стимулируемые правительством крестьяне активно приступили к выращиванию иных, кроме риса, коммерческих культур. Однако предпринятые меры привели к перепроизводству и существенному падению или колебанию цен. В качестве характерного примера можно привести так называемые «волнения из-за цен на говядину». Когда во второй половине 1970-х годов произошел существенных рост цен на говядину в связи с недостаточным ее производством, правительство решило поощрить разведение крупного рогатого скота (прежде всего, коров) в соответствии с курсом на диверсификацию сельскохозяйственного производства. В период между 1973 и 1983 гг. количество крупного рогатого скота в Корее оставалось примерно на одном и том же уровне — 1,53 млн. голов, но в результате роста импорта живого скота и активизации развития животноводства с 1983 г. к июню 1985 г. количество крупного рогатого скота выросло до 2,65 млн. голов. Последствием стало резкое падение цены на говядину и доходов крестьян-животноводов. Задолженность 3,05 млн. крестьянских хозяйств по возврату ассигнованных на развитие животноводства в 1983–1984 гг. государственных средств составила 250,2 млрд. вон — по 820 тысяч вон на хозяйство. Этот долг составил 6 % общей задолженности крестьянских хозяйств, равнявшейся 4,18 триллионам вон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: