Лев Ельницкий - Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э.

- Название:Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1964

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Ельницкий - Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э. краткое содержание

Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наблюдаемая в названных южноиталийских некрополях разница в обряде погребения прослеживается иногда в пределах одной и той же могилы или в пределах некрополя, относящегося к короткому периоду времени (как на о–ве Исхия), и подчеркивается отсутствием или бедностью инвентаря у определенной категории погребений. Это обстоятельство позволяет нам вслед за открывшими и изучавшими их исследователями видеть в данных погребениях захоронения порабощенного населения, по своему положению, вероятно, более всего приближающегося к древнейшим римским клиентам и этрусским пенестам. Они связываются с погребениями их поработителей определенным ритуалом (как в случаях захоронения скорченных костяков в дромосе дольмена в Бисчелье или вытянутых костяков у входа в камерную могилу в Кастеллюччо). Ритуал этот, однако, не является настолько выраженным, чтобы наличие его могло быть признано совершенно бесспорным признаком различных социальных состояний погребенных. Для более точного определения социальной принадлежности рассмотренных выше захоронений могут быть привлечены некоторые этнографические параллели, относящиеся к наблюдениям XVIII в., из области социального быта североамериканских индейцев племени тлинкитов — быта, характерного для эпохи патриархального рабства. Рабы тлинкитов, принадлежавшие главе большой семьи, жили в самой холодной части дома, у дверей помещения [6] Ю. П. Аверкиева. Разложение родовой общины и формирование раннеклассовых отношений в обществе индейцев северо–западного побережья Северной Америки. М., 1961, стр. 25 сл.

. Это наблюдение позволяет предполагать наличие подобного же обычая и у южноиталийских племен, где он нашел выражение в соответствующем погребальном ритуале: в захоронениях рабов, [52] сопровождающих в могилу своих господ, у входа в погребальную камеру или в ее дромосе.

Домашних рабов у североамериканских индейцев обычно погребали без особого ритуала [7] Ю. П. Аверкиева. Рабство у индейцев Северной Америки. M., 1941, стр. 79 сл.

, что опять–таки вполне соответствует древнеиталийским археологическим наблюдениям (на о–ве Исхия).

Гораздо более яркую и отчетливую картину получаем мы в могильниках культуры Вилланова и близких ей культурных образований в Северной и Средней Италии, также в большей или меньшей степени подвергшихся влиянию греческой или этрусской культуры. Описываемый ниже ритуал выступает уже со всей определенностью на самой древней стадии культуры Вилланова, к которой, несомненно, относятся погребения у Порта Сан–Витале в Болонье, открытые раскопками 1913—1915 гг. [8] P. Duсati. Storia di Bologna, I. Firenze, 1928, стр. 69. Некрополь Болоньи весьма обширен и состоит из многих частей, каждая из которых имеет свое наименование.

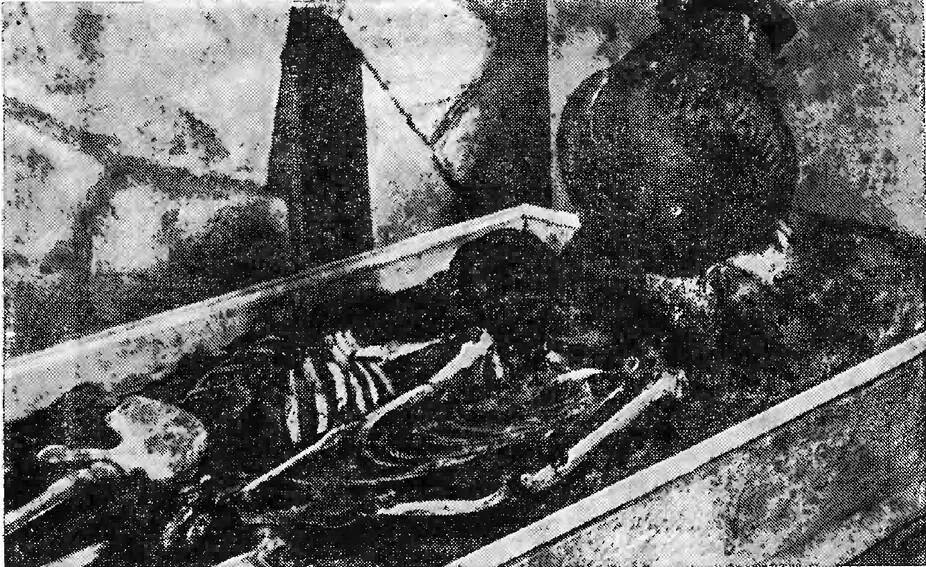

Среди обнаруженных там захоронений имеется, например, могила, содержащая два вытянутых костяка, лежащих рядом и захороненных, несомненно, одновременно. Прямо на черепе одного из скелетов помещалась глиняная погребальная урна, по форме своей и по технике изготовления совершенно соответствовавшая обычным урнам раннего периода некрополя Болоньи [9] Там же, стр. 70 (рис. 29, могила № 658—660).

. При одном из скелетов была обнаружена небольшая бронзовая фибула простейшего типа (ad arco semplice).

По утверждению П. Дукати, эти захоронения можно трактовать лишь как погребения двух рабов, убитых для сопровождения в могилу лица, которому они при его жизни, принадлежали, чьи сожженные кости вместе с немногими приношениями заключены были в глиняной урне. Дукати насчитывает всего 32 ингумации на некрополе у Порта Сан–Витале в Болонье. Полагая, что все они принадлежали погребенным рабам, он пытается отнести их принадлежность к местному лигуро–иберийскому племени, быт которого с неолитической эпохи характеризуется обрядом ингумации, иногда в скорченном положении (как в могиле № 756). Дукати отмечает чрезвычайную бедность этих захоронений, по большей части вовсе лишенных погребальных [53] приношений, их поспешность и неаккуратность. По мнению Дукати, все эти признаки подчеркивают ритуальный характер ингумаций, совершенных на тризне в честь покойников, погребенных по обряду трупосожжения. Подтверждение этого он находит еще и в том, что обломки керамики, найденные при трупоположениях № 79 и № 792, открытых в так называемом Quartiere Libico у Порта Сан–Витале, были красноватого цвета и носили на себе признаки воздействия сильного пламени.

Совершенно аналогичные явления были уже очень давно отмечены на некрополе близ селения Вилланова (в 8 км от Болоньи), по имени которого названа и вся соответствующая североиталийская культура эпохи раннего железа. Наиболее древние, характерные и многочисленные образцы ее получены на некрополе Болоньи. Некрополь селения Вилланова не содержит столь древних погребений, как вышеописанные погребения у Порта Сан–Витале в Болонье, принадлежащие к начальной поре культуры раннего железа и относимые некоторыми археологами по общепринятой классификации к периоду «до Беначчи I» [10] См. D. Randаll Mac Iver. Villanovans and Early Etruscans. London, 1924, стр. 1 сл. По принятой ныне хронологии период «до Беначчи» может быть отнесен ко второй половине VIII в. до н.э. Период Беначчи I относится к концу VIII — первой половине VII в., Беначчи II — ко второй половине VII, а период Арноальди — к первой половине VI в. до н.э. (ср. G. Kaschnitz–Weinberg, in: «Handbuch der Archaeologie». Hrsg. W. Otto — R. Herbig. München, 1954, стр, 378),

. Соответственно этой классификации погребения некрополя Вилланова не древнее периода Беначчи II, а иные и позже — вплоть до конца эпохи Вилланова — обстоятельство, существенное в данной связи, потому что оно позволяет распространить бытование отмеченного ритуала на все время существования культуры Вилланова, т.е. во всяком случае на VII—VI вв. до н.э.

На некрополе Вилланова так же, как и в Болонье, между могилами с сожжением обнаруживались труноположения, иногда в скорченном положении (a fossa), находившиеся на одном стратиграфическом уровне с урнами трупосожжений (a pozzo). Один раз, как отмечает открывший и раскопавший этот некрополь Гоццадини [11] G. Gοzzadini. Di un sepolcreto etrusco scoperto presso Bologna. Bologna, 1855, стр. 13; см. он же. Intorno ad altre settantuna tombe del sepolcreto etrusco. Bologna, 1856, стр. 4 сл.

, урна была [54]

Глиняная урна с прахом, помещенная на черепах

двух трупоположений на некрополе Сан-Витале в Болонье

помещена непосредственно на костяке погребенного. Он видит там же, судя по сопровождающим захоронения приношениям, женские трупоположения. В одном случае костяк имел бронзовое спиральное кольцо на груди и две бронзовые фибулы в области шеи. У ключиц этого костяка лежали два кабаньих клыка, остриями направленные к подбородку. Гоццадини указывает на сходство расположения приношений с известным ему древнелигурийским захоронением у Арене Кандиде. На левом плече другого скелета лежала бронзовая фибула, украшенная янтарем, а также бронзовый пинцет, у третьего скелета был обнаружен железный браслет у плеча. Отмечая относительную бедность погребального инвентаря трупоположений, Гоццадини расценивает это как общее характерное явление.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: