Лев Ельницкий - Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э.

- Название:Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1964

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Ельницкий - Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э. краткое содержание

Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

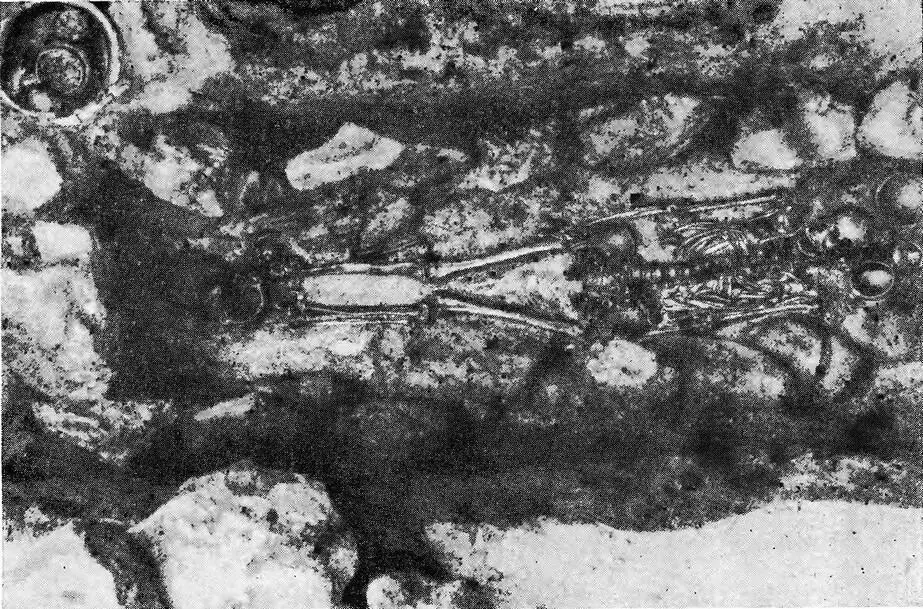

Могила с трупосожжением и связанное с ней трупоположение

(на некрополе римского форума) [63]

различие социально–бытового порядка. Отсутствие перечисленных выше предметов при трупоположениях свидетельствует скорее о несколько более ограниченном, бедном и примитивном быте людей, погребенных по этому обряду, хотя, может быть, не следует категорически отвергать и мнение Кромера, поскольку априори можно допустить, что рабами–клиентами латинян, погребенных на римском форуме, могли быть представители их ближайших соседей — сабинян, вольсков, фалисков и др. И так как для состава рабов даже столь отдаленной эпохи существования Рима все же закономерно предположить некоторую их разноплеменность, постоянное отсутствие в могилах с ингумациями одних и тех же предметов, наличествующих, как правило, при трупосожжениях, по–видимому, свидетельствует больше в пользу нашего предположения о социальном характере отмеченного различия в погребальных инвентарях форума [33]. [64]

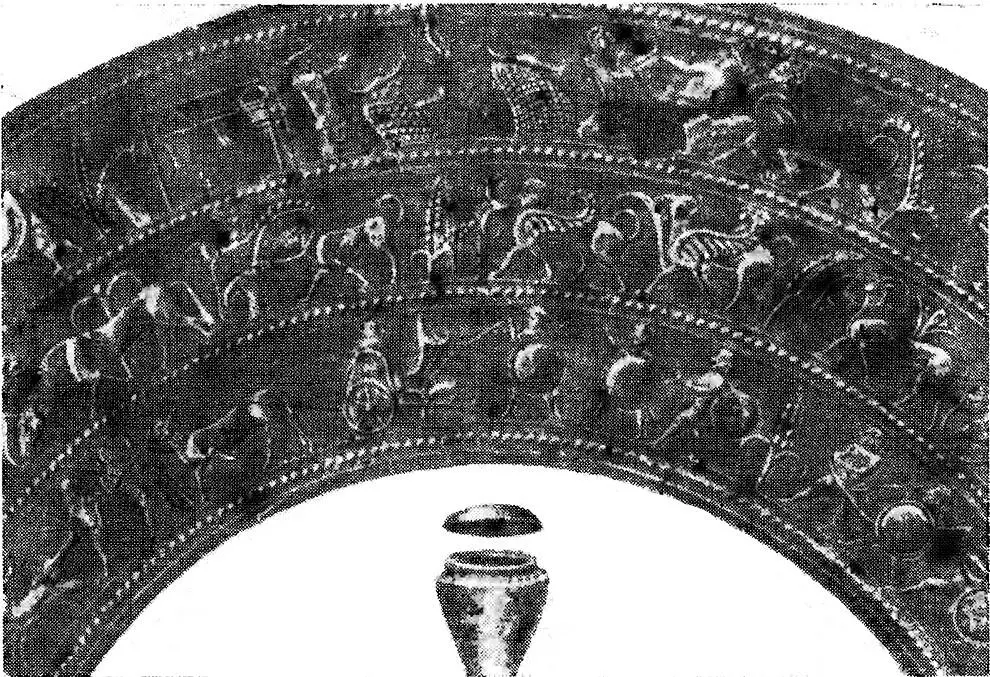

Развернутое изображение на бронзовой ситуле Бенвенути

с воинами, ведущими пленников (в нижнем ряду). Музей в Эсте

Патриархальные отношения, связанные с наличием примитивного рабства и клиентелы у италийских племен, иллюстрируются изображениями на серебряных и бронзовых ситулах, относящихся к древнейшей эпохе этрусской металлургии. Известные бронзовые ситулы из Болоньи и Эсте (ситула Бенвенути и ситула делла Чертоза) содержат изображения воинов, ведущих связанных по рукам пленников с тяжелой ношей, а также земледельцев (или данников), приносящих владельцам–воинам продукты своего труда [34]. [65]

Бронзовая ситула из Чертозы в Болонье с изображением военных и хозяйственных сцен [66]

Ритуальные убийства рабов широко засвидетельствованы у североамериканских индейцев и связаны с патриархально–рабовладельческими отношениями. У тлинкитов в XVIII в., а у квакиютлей еще и в XIX в. рабов, принадлежавших племенным вождям или главам больших семей, в количестве двух или трех убивали после смерти их владык, чтобы они им прислуживали в загробном мире. Рабов убивали также и при совершении некоторых особо торжественных жертвоприношений, а кроме того, при постройке новых жилищ или при установлении тотемных столбов, отчасти соответствовавших древнейшим погребальным cippus'ам или стелам с символическими скульптурными изображениями [35]. С дальнейшим развитием рабства, увеличением его хозяйственного значения и умножением количества рабов их убийства и захоронения в ритуальных целях прекращаются. Процесс этот можно проследить у индейцев племени нутка.

Подобные этнографические параллели не следует принимать как нечто, полностью соответствующее археологически установленным древнеиталийским общественным отношениям эпохи раннего железа. Помимо огромного расстояния и разницы во времени между теми и другими культурами, нельзя забывать и того, что быт индейцев Северной Америки в ту эпоху, когда он стал доступен наблюдениям этнографов, подвергся уже известному влиянию значительно более развитой европеизированной культуры. Тем не менее этими наблюдениями зафиксированы многие социальные черты, несомненно, весьма близкие тем, какие в значительно более чистом виде для эпохи раннего железа демонстрирует древнеиталийская археология. В этих случаях этнографические параллельные наблюдения значительно оживляют и дополняют археологические данные, неизбежно страдающие известной фрагментарностью и сухостью. [67]

Глава вторая.

Влияние социальных отношений в Карфагене, Сицилии и Великой Греции на характер раннего рабовладения в древней Италии

Рабовладельческие отношения были достаточно широко развиты на о–ве Крите и в микенской Греции. Об этом свидетельствуют как письменные документы, содержащие списки рабов (doero или zoero) и рабынь [1], занятых на различного вида сельскохозяйственных, ремесленных и домашних работах, так и археологические данные. Погребения в дромосах родовых усыпальниц в Микенах, Просимне и Калькани по своему положению вполне соответствуют отмеченным нами ранее сицилийским и южноиталийским дромосным погребениям и отличаются от основных трупоположений в камерах обрядом захоронения и составом инвентаря. В этих микенских захоронениях в дромосах Г. Милонас с известными колебаниями предполагает погребения рабов [2]. Несомненное же их сходство с рассмотренными выше древнеиталийскими захоронениями позволяет и нам присоединиться к этой точке зрения; кроме того, оно говорит, вероятно, и об определенных аналогиях в общественном и бытовом положении микенских рабов, являвшихся, скорее всего, коллективной собственностью рода и занимавших в нем положение, в какой–то степени соответствующее положению италийских рабов и клиентов в этрусских, латинских и сабинских родах в VII—V вв. до н.э. [68]

Власть как над домашними, так, в особенности, и над занятыми сельским хозяйством и скотоводством рабами сосредоточивалась в руках главы рода (или большой семьи) или даже главы племени, если дело шло о порабощенном племени, сохранившем внутреннюю организацию и обязанном своим поработителям определенной долей урожая или вообще труда, как это имело место в отношениях между этрусками и подчиненными им племенами (Dion. Hal., VII, 3), а также между сабелльскими и южноиталийскими племенами (Strab. Geogr., VI, 1, 4).

Критяне и микенские греки в своих сицилийских и южноиталийских связях воздействовали, разумеется, не только на местную материальную культуру, доказательством чего служат находки эгейских и микенских изделий в Сицилии и Италии и местных им подражаний (керамики, изделий из металла и др.). Они, несомненно, оказывали известное влияние и на социальное развитие древних сикулов, италов и сардов, ускоряя происходивший у них процесс перехода от родового к классовому обществу. Подтверждающие этот процесс явления (накопление богатств, создание монументальной архитектуры и т. д.) в конце II тысячелетия до н.э. наблюдаются в Италии лишь там, где население ее приходило в непосредственное соприкосновение с крито–микенским миром, т.е. в Сицилии и Сардинии и на южной оконечности Апеннинского полуострова.

Несколькими столетиями позже соответствующие явления распространились уже по всей Италии, свидетельствуя о том, что с наступлением эпохи железа подчинение одних племен другими и возникновение классовых отношений шагнуло далеко вперед. Одновременно с этими процессами и, разумеется, не без определенного влияния на них происходило соприкосновение сицилийцев и италийцев с более развитыми морскими народами — пунийцами и греками. Те и другие прочно обосновались в Сицилии и Сардинии, а греки также и на самом Апеннинском полуострове. В Южной Италии возникло множество чисто греческих полисов, получивших в целом наименование Великой Греции, а в средней и северо–восточной части полуострова образовались смешанные греко–этрусские общины, оказавшие мощное влияние на культурное развитие внутренних областей Италии. Финикийцы же и пунийцы хотя и не создали на италийской почве своих торговых факторий, но [69] инвентари этрусских могил VII—VI вв. до н.э. непреложно свидетельствуют о весьма интенсивных итало–пунических связях в эту отдаленную эпоху. Пунийцы не только привозили в Италию предметы роскоши и увозили из нее разного рода сырой материал, и прежде всего этрусский металл, они, так же как и греки, были контрагентами этрусков в области работорговли. Несомненно, что известная часть рабов, продававшихся римлянами в VI—V вв. до н.э. trans Tiberim, т.е. в Этрурию, вывозилась оттуда на пунических и греческих кораблях. Подтверждением этого может служить наличие италийцев в числе карфагенских рабов и наемников (вербованных в принудительном порядке), оперировавших в Сицилии в 480 г. до н.э. [3]Сицилийские греки, в частности сиракузяне, также использовали италийцев для аналогичных целей, о чем сохранились сведения, относящиеся, правда, к несколько более позднему времени [4]. Но карфагеняне и греки способствовали не только развитию италийской работорговли. Они влияли в культурном и политическом отношении на передовые италийские общины примером своей общественной организации, которую этруски и римляне, несомненно, принимали во многих отношениях за образец.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: