Сергей Сапрыкин - Понтийское царство [Государство греков и варваров в Причерноморье]

- Название:Понтийское царство [Государство греков и варваров в Причерноморье]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1996

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Сапрыкин - Понтийское царство [Государство греков и варваров в Причерноморье] краткое содержание

Для историков, археологов и всех интересующихся историей античности.

Выдающемуся французскому исследователю Теодору Рейнаку посвящается

Понтийское царство [Государство греков и варваров в Причерноморье] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, на протяжении III в. значительно окрепли внутри- и внешнеполитические позиции Понтийского государства. Оно стремилось расширить границы как на юго-запад в сторону Фригии и Галатии, гак и на север, в сторону понтийского побережья. Во многом цари Понта добились своей цели, обеспечив себе выход к Черному морю. Однако они не добились главного: им не удалось закрепиться во Фригии, которая оказалась в руках Пергама и Селевкидов. С наступлением нового столетия их попытки обрести могущество как наследников Отана и Дария I в пределах Малой Азии были продолжены с новой силой.

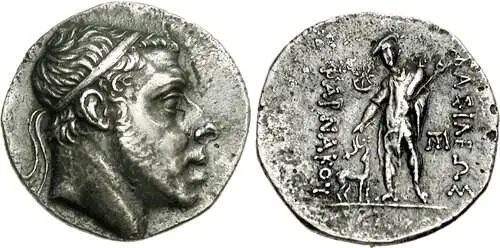

Монеты Понтийского царства Митридатидов

2 - Амастрия. Первая половина III до н. э. Серебро.

3 - Митридат III. 220-185 гг. до н. э. Серебро. Тетрадрахма.

5 - Фарнак I. Ок. 185 - ок. 155 гг. до н. э. Тетрадрахма. Серебро.

10 - Митридат IV. Золото. Статер;

11 - Лаодика, сестра-супруга Митридата IV

14 - Митридат VI Евпатор. 89 г. до н. э. Тетрадрахма. Серебро

19 - Фарнак II. 63-48 гг. до н. э. Золото.

Глава 3. ОТ ФАРНАКА I ДО МИТРИДАТА V ЭВЕРГЕТА: ЭКСПАНСИЯ И ПРИМИРЕНИЕ

После неудачной попытки овладеть Синопой, Понтийское царство вновь возникает в источниках только во II в. до н. э., когда у власти в нем находился Фарнак I. Несомненно, задачи, которые стояли перед Понтом в III в., оставались главными и в следующем столетии. Вот почему мы рассмотрим характер политики Понтийского царства в новых внешнеполитических условиях, когда на политическую арену Восточного Средиземноморья вышел Рим, проследим взаимоотношения Понта и соседних государств, принципы, на которых основывались эти взаимоотношения, цели, которые при этом преследовались, а также внешнеполитическую ориентацию Понта.

В конце III - начале II в. до н. э. резко изменилась ситуация в Малой Азии, возросли могущество Антиоха III, агрессивность Вифинии и Пергама. Ситуация усугублялась постоянным вмешательством Македонии. В 216 г. в результате успешных действий против Ахея Антиох III вернул себе Великую Фригию, которая была объектом пристального внимания царей Понта. Возможно, это событие послужило поводом к возобновлению брачно-династийной политики в отношении Селевкидов, которую стал проводить Митридат III. Однако Антиох III, желая привлечь на свою сторону Пергам, в ходе борьбы с Ахеем передал Атталу I Фригию Эпиктет. Это стало одной из причин активизации вифинского царя Прусия I, стремившегося заполучить эту территорию. На рубеже III-II вв. Прусий I выступил вместе с галатами на стороне Сирии и Македонии против Пергамского царства. В результате Фригия Эпиктет или Малая Фригия отошла к Вифинии, границы которой к 190 г. достигли Эзан, Кады и Мисии Олимиены. Антиох III, желая обеспечить себе союзника в лице Прусия I в предстоящей войне с Римом, санкционировал расширение вифинской территории. Однако в ходе войны Рима с Антиохом III (192-188 гг.) Прусий I остался нейтральным. Такая позиция объяснялась тем, что римские полководцы, высадившиеся в Малой Азии в 190 г., обещали Прусию сохранить за ним его владения и даже увеличить их ( Polyb . XXI. 1) [1] Schmitt H. Untersuchungen zur Geschichte Antiochos'des Grossen und seiner Zeit. Wiesbaden, 1964. S. 30; McShane R. The Foreign Policy of Attalids of Pergamum. Urbana. 1964. P. 97–99.

. Однако обещание римляне не выполнили, так как по Апамейскому мирному договору 188 г. вся Ликаония, Мисия, Иония, Великая и Малая Фригии были переданы ими Пергаму [2] Hansen E. V. T he Attalids of Pergamum. Ithaca (N. Y.), 1947. P. 88, 89; Will E . Histoire politique du monde hellenistique. Nancy, 1967. Vol. II. P. 191.

.

Недовольный таким решением, вифинский царь оккупировал спорные земли, что привело к вифино-пергамской войне 186-183 гг. до н. э. ( Polyb . XXIII. 1,4; 3,1; Liv . XXXIX.4,6,9; Justin X XXII.4,23). На стороне Прусия I выступали царь Македонии Филипп V, галатский тетрарх Ортиагон, понтийский царь Фарнак I и карфагенский полководец Ганнибал ( Trog . Prol. 32). Фарнак I был сыном и преемником Митридата III [3] Olshausen E. Pontos // RE. 1978. Suppl. XV. S. 409; Diehl E. Pharnakes // RI·:. 1938. XIX, 2. S. 1849.

, однако, время его прихода к власти неизвестно. На серебряных монетах Фарнака встречаются те же монограммы, что и на монетах Митридата III [4] WBR. I²2. F. I. P. 11, 12.

, что свидетельствует о преемственности их власти. Несмотря на то, что ряд исследователей отрицал реальность Митридата III [5] Лепер Р. Х. Х ерсонесские надписи // ИАК. 1912. Вып. 45. С. 38; Максимова М. И. А нтичные города юго–восточного Причерноморья. М.; Л., 1956. С. 237.

, выдвинутые в свое время Эд. Мейером, Т. Рейнаком и другими учеными аргументы в пользу историчности этой фигуры вполне убедительны. Среди них фигурировали, между прочим, ссылки на пять гробниц, вырубленных в скале в окрестностях древней царской столицы Понта Амасии. Из них последняя пятая гробница недостроена. Это обстоятельство принято связывать с тем, что Фарнак I, для которого она предназначалась, перенес в 183 г. до н. э. столицу в Синопу, где был устроен новый царский некрополь [6] Perroi G.. Guilleaume E., Delbet J. Exploration archaeologique dc la Galatie et de la Bithynie, de la Cappadoce et du Pont. P., 1862. Vol. I. P. 371.

. Следовательно, пять гробниц в Амасии принадлежали последовательно сменявшим друг друга пяти понтийским царям от Митридата I Ктиста до Фарнака I, что делает в высшей степени вероятным правление Митридата III, предшественника Фарнака.

Родство Фарнака и Митридата III подтверждается чрезвычайно близким сходством их портретных изображений на царских монетах, что может выдавать сына и отца. Однако, понимая условность портретного сходства, можно привести и другие аргументы в пользу этого предположения. Во-первых, указание Помпея Трога (Юстина) о том, что Митридат VI Евпатор называл Митридата II, который получил от Селевка Великую Фригию, своим proavus - "прадед", "прапрадед", "предок" ( Justin . XXVIII.5). Учитывая, что в Понте власть передавалась, как правило, от отца к сыну ( App . Mithr. 9) (за небольшим исключением, о чем ниже), а Фарнак был дедом Митридата VI ( Justin . XXVIII.6.2), можно заключить, что Митридат V Эвергет, отец Евпатора, был внуком Митридата III, сыном Фарнака I. Следовательно, Фарнак являлся сыном Митридата III.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Сергей Сапрыкин - Понтийское царство [Государство греков и варваров в Причерноморье]](/books/1097430/sergej-saprykin-pontijskoe-carstvo-gosudarstvo-gr.webp)

![Сергей Сорочан - Ромейское царство [Часть 2]](/books/1072039/sergej-sorochan-romejskoe-carstvo-chast-2.webp)

![Сергей Плохий - Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации [c 1470 года до наших дней]](/books/1145414/sergej-plohij-poteryannoe-carstvo-pohod-za-impersk.webp)