Александр Мыльников - Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы]

- Название:Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1991

- Город:Ленинград

- ISBN:5-02-027298-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мыльников - Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы] краткое содержание

Для историков и широкого круга читателей, интересующихся историей России и славянских стран.

Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следующая существенная особенность законодательства периода Петра III — появление в нем сравнительно устойчивых пробуржуазных тенденций, что отвечало «требованиям развития буржуазных отношений в России в условиях крепостничества, которое продолжало усиливаться» [144, т. 13, с. 603]. Эти тенденции реализовывались в различных формах и прежде всего в содействии подъему торговли, ремесла и промышленности при опоре не столько на дворянских предпринимателей, сколько на купечество и городское мещанство. Здесь чувствовалась уже личная инициатива Петра III, выработавшего мнение на этот счет, как мы видели, в предшествующие годы. Как и в своих доношениях 1759–1761 гг. из Кадетского корпуса, он, пользуясь современной терминологией, пытался подойти к делу системно. «Рассматривает все сословия в государстве и имеет намерение поручить составить проект, как поднять мещанское сословие в городах России, чтобы оно было поставлено на немецкую ногу, и как поощрить их промышленность», — записывал Я. Я. Штелин [164, с. 103]. Исходя из такой ориентации, Петр решительно выступил против стремления Р. И. Воронцова, возглавлявшего Комиссию по составлению нового уложения, закрепить дворянскую монополию на промышленность и землевладение. В составленном Д. В. Волковым указе о коммерции 28 марта значительное место было уделено мерам по расширению экспорта хлеба («государство наше может превеликий хлебом торг производить и что тем самым и хлебопашество поощрено будет») и других продуктов сельского хозяйства. В этом и ряде других указов обращалось внимание на хозяйское отношение к лесам, сбережение которых «почитаем мы за самый нужный и важный государственный артикул». Одновременно запрещалось ввозить из-за рубежа сахар, сырье для ситценабивных мануфактур и другие виды продукции, производство которой может быть налажено в России. Этот вполне очевидный протекционистский курс своеобразно сочетался с попытками (впрочем, единичными и робкими) регулирования территориального размещения отечественной промышленности. Примечателен, в частности, сенатский указ 31 января, которым разрешалось заводить фабрики по производству парусной ткани в Сибири, чтобы здесь, «а особливо для Охотского порта полотна парусные умножены были и чрез то перевозок, по дальности от Москвы расстояния, а от того казенного убытка избегнуть было можно» [127, т. 15, № 11431].

В законодательстве Петра III просматривались также меры по расширению использования вольнонаемного труда. Так, основываясь на именном указе 29 марта, Сенат запретил владельцам фабрик и заводов покупать к ним деревни. Впредь до утверждения нового Уложения Сенат приказывал «довольствоваться им вольными наемными по паспортам за договорную плату людьми» [там же, № 11490]. Тем же способом сенатскими указами от 28 февраля и 26 апреля предлагалось произвести очистку порогов на Волхове и ремонт знаменитой дороги из Петербурга в Москву. Строго повелевалось работным людям «никакого… напрасного озлобления не чинить… чрез что уповательно впредь к найму в ту работу охотников более сыскаться» [там же, № 11455]. Впрочем, правительство, видимо, понимало, что в условиях крепостного права «сыскаться» таким людям было не просто. И чтобы как-то ослабить возникавшее противоречие, разрешалось привлекать к подобным обязанностям пашенных крестьян, но лишь из ближайших деревень, по окончании полевых работ и с обязательной оплатой за выполненную работу.

Наконец, еще одна особенность законодательства конца 1761—середины 1762 г. заключалась в несравненно большем, чем прежде, внимании к регулированию положения крестьянства и других непривилегированных слоев населения. Этот и ряд других аспектов законодательства времени Петра III, будучи по-своему переосмысленными в народе, оказали заметное воздействие на последующую мифологизацию «третьего императора».

Едва вступив на престол, Петр III осуществил переориентацию международной политики русского правительства. По этому поводу в «Истории дипломатии» сказано: «Не считаясь с государственными интересами, которые привели к вступлению России в антипрусскую коалицию, Петр III и его окружение резко изменили направление внешней политики, заключив с Пруссией не только мир, но и союз» [73, с. 355]. Столь категорическая формулировка давно нуждается в пересмотре. Во-первых, Семилетняя война с ее бесцельными жертвами вызывала все большее осуждение со стороны просветительских кругов не только зарубежных стран, но и России. «Нынешнее в Европе несчастное военное время, — писал в ноябре 1761 г. М. В. Ломоносов, — принуждает не токмо одиноких людей, но и целые разоренные семейства оставлять свое отечество и искать мест, от военного насильства удаленных» [94, т. 6, с. 402]. Эта мысль почти дословно повторяла соответствующую часть письма Петра Федоровича, тогда великого князя, на имя Елизаветы Петровны от 17 января 1760 г. (на что еще никем внимания обращено не было).

Во-вторых, переход от конфронтации к сотрудничеству с соседним государством сыграл в последующем позитивную роль. Тем более что участие в антипрусской коалиции как раз менее всего отвечало национальным интересам России, делая ее фактически резервом союзников. В-третьих, замирение с Пруссией выбивало из рук Вены карту, которую она пыталась разыграть: заключив сепаратный жир с Фридрихом II, поставить Россию в положение международной изоляции.

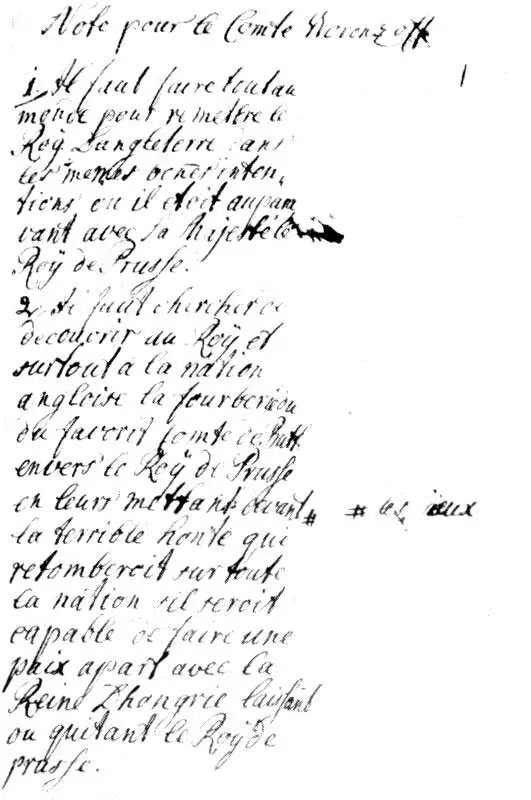

Собственноручно написанная Петром III инструкция вновь назначенному российскому посланнику в Англии гр. А. Р. Воронцову. Фрагмент (ЦГАДА СССР, ф. 2, № 92, л. 1).

Действия русского правительства на этот раз упредили возможность осуществления такого замысла. Упоминавшаяся выше Е. Пристер справедливо заметила, что Марии-Терезии «было честнее говорить несколько тише об „измене"» [130, с. 275].

Да, Фридриху предложения Петра Федоровича были не только выгодны, но и спасительны. По его собственному признанию, он получил гораздо больше того, на что мог надеяться. Но и Петр III со своей стороны получал от короля ряд гарантий, в том числе обещание «действительно и всеми способами» содействовать ему в возвращении Шлезвига из-под датской оккупации (вплоть до оказания военной помощи), а также поддержать избрание курляндским герцогом (вместо одиозного Э. Бирона) принца Георга Людвига, дяди императора, а на королевский престол Речи Посполитой — дружественного России кандидата. Осуществление этого плана поставило бы Фридриха II в политическую блокаду. Внешнеполитический курс Петра III, отнюдь не лишенный логики государственной пользы, во многом предвосхищал идеи «северной системы» Н. И. Панина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Мыльников - Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы]](/books/1098909/aleksandr-mylnikov-iskushenie-chudom-russkij-princ-ego-prototipy-i-dvojniki-samozvancy.webp)