Миньона Яновская - Очень долгий путь [Из истории хирургии]

- Название:Очень долгий путь [Из истории хирургии]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Миньона Яновская - Очень долгий путь [Из истории хирургии] краткое содержание

Очень долгий путь [Из истории хирургии] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда я назвала эту подглавку «Человек должен быть красивым», я имела в виду и девиз, стоящий на знамени хирургических школ, и душевную красоту самих целителей.

Глава 8 И еще одна эра?

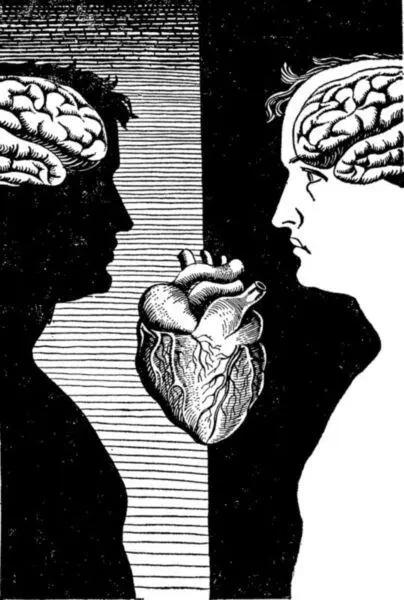

И наступила новая эра. Чудо-эра, сказочная эра. Золотые руки хирурга из Кейптауна, профессора Кристиана Барнарда совершили неслыханное: 3 декабря 1967 года в больнице Хроте-Схюр он пересадил живое сердце от человека человеку. Сердце погибшей в автомобильной катастрофе двадцатипятилетней Дениз Дарваль — безнадежно больному пятидесятилетнему Луису Вашканскому.

Вашканского оперировали ночью, сохраняя полную тайну. Тем не менее тайна перестала быть таковой в ту же ночь: в больнице непрерывно звонил телефон — журналисты требовали подтверждения правдивости слухов об уникальной операции. Слухи по телефону не были подтверждены, журналистам отвечали уклончиво. Именно поэтому к утру толпа репортеров осадила здание Хроте-Схюр.

Телеграфные агентства, газеты, радио, телевидение в этот день (и в последующие дни) захлебывались сенсационным сообщением. Вся мировая пресса пестрела заголовками: «Маленькое сердце и золотые руки», «Фантастика станет реальностью», «Человек с чужим сердцем», «Чудо-операция», «Пути назад нет»…

И вдруг, через восемнадцать дней: «Кончина Вашканского».

Хирурги США, Англии, Франции, Канады, Бразилии, Чили, Аргентины, Японии бросились пересаживать сердца. Не отрезвило и известие о смерти Вашканского — «золотая лихорадка» пересадок взяла такой бешеный разгон, что остановиться сразу не было возможности. Пересаживали уже не только сердца, пересаживали легкие, печень, поджелудочную железу, селезенку, нервы; сердце и легкие одновременно; всерьез заговорили о возможной пересадке мозга.

В некоторых случаях создавалось впечатление, что основная задача — борьба за спасение людей — отошла на второй план; главным стала борьба за национальный и личный престиж хирурга. Люди с пересаженным сердцем продолжали умирать, и никто не знал, сколько времени могли бы они прожить, если бы не стали объектом клинического эксперимента. Более того, никто не мог с уверенностью сказать, все ли средства были исчерпаны до конца, чтобы спасти жертву какой-либо катастрофы, с тех пор, как каждая такая жертва становилась потенциальным донором.

Министр здравоохранения СССР Б. В. Петровский заявил, что, хотя советская хирургическая техника стоит на таком же высоком уровне, как и за рубежом, у нас пересадки сердца не могут быть внедрены в клинику, покуда не будет преодолен барьер несовместимости.

О том, что такое «клинический эксперимент» и допустим ли он, велись в ту пору жаркие дебаты. Ученый мир разделился надвое: одни были за пересадки сердца, другие — против них. Одни, увлекаясь невероятностью, неслыханностью таких пересадок, настойчиво требовали признать их право на существование. Другие, более трезвые, утверждали, что трансплантация сердца не имеет еще сегодня такого права.

Эти, трезвые, неприятно удивленные сенсацией, созданной вокруг опытов Барнарда, и устно, и письменно заявили: любая впервые произведенная на человеке операция с определенной натяжкой может быть названа «клиническим экспериментом», но она допустима только в том случае, если полностью и во всех аспектах отработана в лаборатории на животных. А поскольку гомотрансплантации отработаны только с точки зрения хирургической техники, поскольку животные с пересаженными чужими сердцами неизбежно погибают, поскольку пока не преодолено главное — биологическая несовместимость тканей, подобные пересадки на человеке преждевременны.

Возможности подавить реакцию несовместимости различными средствами еще так несовершенны, что основываться на них нельзя — в крайнем случае, если человек не успеет погибнуть от реакции отторжения, он погибает от инфекции, с которой, благодаря этим средствам, бессилен бороться.

Что, кстати сказать, случилось и с Вашканским, умершим от двустороннего воспаления легких.

Сделав свой скачок через бездну, профессор Барнард не проложил мост через нее. Строительство такого моста проектируется учеными мира и наверняка будет когда-нибудь осуществлено. Но ни один инженер не начинает строить, не рассчитав запаса прочности будущего сооружения.

«Запас прочности» пересаженного сердца и по сей день все еще равен иксу.

Первую попытку сделал А. Каррель: в 1905 году он пересадил сердце собаки на шею другой собаки; сколько времени «прожило» пересаженное сердце на новом месте, Каррель не сообщил.

С тридцатых годов эксперименты, подобные каррелевским, проделывают уже многие хирурги — сердце пересаживают на периферические сосуды, на шею или в пах; оно работает вхолостую, поскольку не сообщается с легкими и не выполняет свою физиологическую функцию. Животные погибали через несколько часов или дней.

В 1949 году В. П. Демихов в Москве впервые пересаживает сердце вместе с легкими в грудную клетку собаки. Собака вскоре умерла. Демихов продолжал эксперименты, разрабатывая все новые и новые операции: он пересаживал второе сердце, оставляя в груди животного его собственное; пересаживал сердце вместе с легкими или с долей легкого; заменял собственный орган собаки сердцем от свежего трупа.

Собаки сперва погибали на операционном столе, потом в первые часы после операции, потом спустя три — шесть дней. Сотням животных произвел Демихов подобные пересадки — при разных вариантах собаки жили разные сроки, от шести до тридцати двух дней. 32 дня — рекордный срок, перешагнуть его Демихову долго не удавалось.

В 1962 году рекордный срок остался далеко позади: пес Гришка, получив дополнительное сердце, прожил 141 день. 141 день подсаженное сердце билось четко и ритмично. Фотографии «пса о двух сердцах» обошли всю мировую прессу. Пес Гришка погиб, но работы Демихова доказали техническую осуществимость и практическую целесообразность разгрузки больного сердца вторым подсаженным органом. Чем и воспользовался 12 лет спустя Кристиан Барнард, начав «подсадки» второго сердца в грудную клетку человека.

В 1953 году американский хирург с мировым именем Карлес Бейли произвел пересадку сердца трем собакам. Две умерли сразу после операции, третья прожила шесть часов. Эксперименты Бейли важны тем, что Бейли разработал в них хирургическую технику замены одного сердца другим.

В 1961 году американские хирурги Шамуэй и Лоуэр добиваются первых значительных удач: их собаки с пересаженными сердцами живут до трех недель. Кроме того, Норман Шамуэй упрощает метод операции, намного облегчая работу хирурга: вместо того чтобы отсекать все сердце у собаки-реципиента, он оставлял своеобразную «культю» — верхнюю часть обоих предсердий вместе с устьями шести вен. Свой метод Шамуэй проверил на десятках собак — пересаживаемое сердце отлично «подгонялось», а хирургам не нужно было сшивать многочисленные сосуды, — они сшивали мышцы предсердий и только два крупных сосуда, аорту и легочную артерию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Миньона Яновская - Очень долгий путь [Из истории хирургии]](/books/1099160/minona-yanovskaya-ochen-dolgij-put-iz-istorii-hir.webp)

![Пол Андерсон - Долгая дорога домой [Долгий путь домой, У них нет мира]](/books/114783/pol-anderson-dolgaya-doroga-domoj-dolgij-put-domo.webp)

![Миньона Яновская - Тайны, догадки, прозрения [Из истории физиологии]](/books/1099173/minona-yanovskaya-tajny-dogadki-prozreniya-iz-ist.webp)