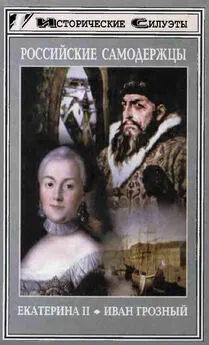

Манфред Хельманн - Российские самодержцы. Екатерина II. Иван Грозный

- Название:Российские самодержцы. Екатерина II. Иван Грозный

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Феникс

- Год:1998

- Город:Ростов-на-Дону

- ISBN:5-222-00406-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Манфред Хельманн - Российские самодержцы. Екатерина II. Иван Грозный краткое содержание

Российские самодержцы. Екатерина II. Иван Грозный - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В других кругах Екатерина также натолкнулась на сопротивление. Как уже говорилось, она придавала большое значение тому, чтобы выглядеть хранительницей веры и защитницей интересов церкви. Отменив антицерковные указы своего супруга, она приостановила тем самым начатую им секуляризацию церковных и монастырских владений и тем самым вызвала одобрение духовенства и приобрела его поддержку, столь необходимую ей. С другой стороны, она не хотела отказываться от очень желанных для нее — и в интересах государства, и в личных — поступлений из церковных владений.

После того как сопротивление офицеров было преодолено, она окончательно завоевала гвардию на свою сторону и ее положению больше ничто не угрожало. Екатерина выпустила инструкции об управлении церковными владениями, которые явно противоречили заверениям ее манифестов. В то время как большая часть духовенства смирилась с этим, возмутился архиепископ Ростовский Арсений (Мацеевич), строптивый украинец [1] Архиепископ Арсений (Александр Мацеевич) происходил из польского шляхетского рода, из семьи священника, родился во Владимире-Волынском. В 1742 г. назначен членом Синода. — Прим. ред.

. В многочисленных заявлениях в верховные церковные власти, в Святейший синод он в резких формулировках высказывался. за сохранение церковных владений, недвусмысленно напоминал о Юлиане Отступнике и проклинал всех, грабящих церковь. Екатерина пошла на эту пробу сил и потребовала от синода осуждения архиепископа (апрель 1763 года). Члены синода показали себя как покорное орудие в руках императрицы и осудили Арсения за постоянные оскорбления Ее Величества к пожизненному заключению и лишению всех чинов и наград, хотя Арсений — пусть и в крайне неумной форме — защищал именно то, защита чего в умной форме является задачей синода.

После этого опыта со Святейшим синодом Екатерина стала действовать таким образом, что создается впечатление, будто все современные автократы XX века учились у нее. Услужливость синода не была вознаграждена. Екатерина их даже не поблагодарила, а наоборот, высмеивала из-за их «рабского духа» и одновременно замахнулась для решающего удара против имущественных интересов духовенства. «Со смелой уверенностью и дерзкой прямотой» (Бильбасов) она отчитала всех собравшихся членов синода за то, что они были… имущими. «Как можете вы, не нарушая свои обязанности по службе и не опасаясь своей совести, владеть такими большими богатствами и такими огромными поместьями, что ваша власть сравнима с императорской властью!» Затем она распорядилась о секуляризации церковных владений, которую сама два года назад назвала кощунственной (26 февраля 1764 года). Здесь императрица уже в полную силу показала свою самодержавную власть.

Самодержица

То обстоятельство, что Екатерина с 1764 года чувствовала прочность своего положения и с тех пор ее самодержавная власть оставалась непоколебимой вплоть до ее смерти, имеет решающее значение для последующих тридцати двух лет ее правления. Не только придворная атмосфера и ставший типичным для этого времени дух, не только кадровая политика, но и политика империи в значительной степени зависели от ее личности. Все, что происходило или не происходило, что было сделано и что упущено, в конечном счете восходит к ней. В этом отношении Екатерина походила на свой образец — Петра Великого. Однако она очень отличалась от него не только как личность, но и как историческая фигура, то есть в своем воздействии на историю.

Петр Великий изменил самые основы своего государства, даже если начало его новациям было положено значительно раньше. Этого нельзя сказать о Екатерине. При всей ее жажде деятельности и инициативности она не оказывала преобразующего воздействия; при всей своей духовной живости и практическом усердии она не была творческой натурой. Она направила свой взор — иначе, чем Петр Великий — в первую очередь на непосредственно достижимые успехи во внешней политике против соседей, которые были уже неспособны или не могли оказать достойного сопротивления — против Польши и Турции, а во внутренней политике на такие же не способные к серьезному сопротивлению, хотя и постоянно ропщущих массы народа, на крестьян.

Уже современникам бросалось в глаза, что императрица весьма сдержанно допускала в свое ближайшее окружение в качестве советников «честных, знающих, обладающих государственной мудростью и знакомых с делами управления людей». У нее очень рано проявились тщеславие и властолюбие, побуждавшие ее в течение всей жизни удерживать сильные личности на дистанции, не позволяющей им оказывать решающее влияние. В то же время Екатерина окружала себя «удобными» фигурами. Хотя сразу же после прихода к власти она вызвала из ссылки участника заговора против Петра III, уже почти семидесятилетнего бывшего великого канцлера Бестужева, но не допустила, чтобы он стал ведущим государственным деятелем, так же как и более молодого, тогда сорокапятилетнего Никиту Панина, который был хоть и ленив, но не менее опытен и умен. Панин в качестве председателя комиссии по иностранным делам стал руководителем внешней политики, но не великим канцлером: тактическое руководство до самой смерти Екатерина осуществляла сама.

В последнее время этот тезис подвергается сомнению. Подчеркивается, напротив, что отказ от своего авторства в пользу монарха является стилем абсолютистского правления и что нельзя недооценивать фактическое влияние Панина, а позднее Потемкина и Безбородко на внешнюю политику (Гитерман). Все же не подлежит сомнению, что при всей восприимчивости к идеям и побуждениям других окончательное решение всегда оставалось за Екатериной. Этим она отличалась, например, от королевы Англии Елизаветы. «Никто из министров и фаворитов Екатерины не имел на нее такого влияния. как Барли (Burleigh) на Елизавету» (Гук).

Внутренняя политика в персональном отношении была строго отделена от внешней — их объединяла лишь личность Екатерины. На важнейший внутриполитический пост — генерал-прокурора — Екатерина назначила полностью послушного ей князя Александра Вяземского, бесцветную личность. Вяземский считался ограниченным, но его преимущество заключалось в честности, что было особенно важно, поскольку ему подчинялось управление финансами. Хотя он занимал должность 29 лет (с 1764 по 1792 годы), но оставил такой незначительный след, что во многих изложениях истории России его имя даже не упоминается.

Уже на второй год своего правления Екатерина выпустила так называемый Манифест молчания, в котором она по-матерински увещевает своих «верноподданных, которые заражены беспокойными мыслями», воздержаться от ненужных разговоров и жить, исполняя свои обязанности в отношении себя и своих ближних. «Однако если Наше материнское наставление не возымеет действия, то пусть каждый из этих грубых людей знает, что он… испытает на себе всю тяжесть Нашего гнева как презревший Нашу высочайшую волю». Чем дольше она царствовала, тем чувствительнее ощущали подданные тяжесть ее гнева.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: