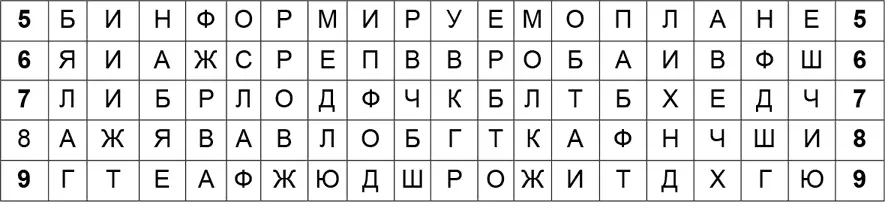

Вадим Гребенников - Криптология и секретная связь. Сделано в СССР

- Название:Криптология и секретная связь. Сделано в СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906979-79-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Гребенников - Криптология и секретная связь. Сделано в СССР краткое содержание

В книге подробно рассказано об истории зарождения и эволюции криптологии и специальной («закрытой») связи в Советском Союзе и современной России. Герои и предатели в этих сферах. История разработки и создания шифраторов и другого специального оборудования для защиты от «прослушки» различных видов связи. Как советская разведка охотилась за шифрами и кодами врага и каких успехов достигла.

Криптология и секретная связь. Сделано в СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

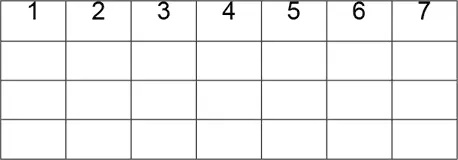

Как агентурные в России часто использовались шифры вертикальной перестановки с усложнениями. Текст сообщения записывался в таблицу по строкам. Порядок следования столбцов определялся ключом, который пользователи знали на память. Этот ключ должен был меняться достаточно часто (например, не реже, чем один раз в два месяца).

Главное преимущество заключалось в том, что для их использования не нужно было наличия в письменном виде оформленных ключей, которые бы могли скомпрометировать агента. Ключ (лозунг) легко запоминался, а сам алгоритм шифрования был очень простым и доступным для понимания любому агенту.

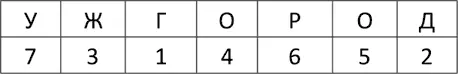

Приведем упрощенный пример шифра вертикальной перестановки. В качестве секретного ключа используем слово «УЖГОРОД», буквы которого нумеруются по алфавиту (при этом, если буква встречается несколько раз, номера ей присваиваются последовательно):

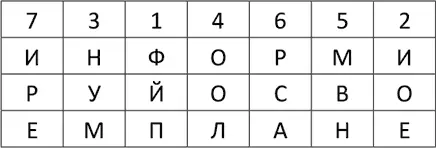

Эта числовая последовательность является так называемой номерной строкой. Зашифруем фразу: «Информируй о своем плане». При шифровании выписывается номерная строка, а под ним сообщение по строкам:

Шифрование осуществляется выписыванием текста по столбцам по порядку чисел. В первом столбце стоят буквы «ФЙП», во втором — «ИОЕ» и т. д. В результате получим следующий шифротекст: ФЙПИОЕНУМООЛМВНРСАИРЕ.

Дешифровка производилась таким способом. В шифротексте содержится 21 буква, а длина лозунга — 7, следовательно, при шифровании использовалась такая конфигурация:

В эту конфигурацию вписывалась номерная строка ключа, после чего по столбцам по порядку вписывался шифротекст:

Таким образом получалось исходное сообщение.

Последующее развитие этого способа шифрования заключалось в использовании двойной вертикальной перестановки: полученный первичный шифротекст опять шифровался по тому же правилу, но другим ключом.

В 1916 году подпоручиком Вави Попазовым было изготовлено шифровальное устройство, впоследствии названное «Прибор Вави». Устройство по своей идее было аналогично цилиндру Джефферсона, но вместо дисков на оси было 20 колец, натянутых на цилиндр впритык друг к другу, которые могли на нем вращаться. На ребрах (цилиндровых поверхностях) колец были нанесены смешанные алфавиты (30 букв), а на первом и последнем кольцах были нанесены по порядку цифры от 1 до 30. При заданном расположении колец на цилиндре ключом шифра являлись: цифра, например 5, и буква, например Б, а также «ключ шага» — две буквы, например, АГ. Сообщение разделялось на части по 17 букв.

Для шифрования фразы «Информируем о плане» на первом кольце отыскивалась ключевая цифра 5. Напротив этой цифры поворотом второго кольца устанавливалась ключевая буква «Б». Потом напротив их поворотами других колец устанавливалась фраза из 17 букв. Эта часть текста заменялась на другие буквы из параллельных строк ключа шага «АГ». «А» — строка, соответствующая букве «А» на втором кольце. Вторая аналогичная строка начиналась с буквы «Г» второго кольца. Буква «И» заменялась буквой «Ж» третьего кольца строки «А», «Н» — буквой «Е» четвертого кольца строки «Г» и т. д. Таким способом зашифрованные буквы брались по очереди, то из строки «А», то из строки «Г».

Шифротекст имел вид: ЖЕВФВЮОШГОКИФДЧГИ.

Заметим, что принципиальное отличие системы Попазова от шифра Джефферсона заключалось в единственности выбора шифротекста (по шагу ключа). Однако прибор не нашел широкого применения, потому что преимущество в то время отдавалось ручным шифрам.

1.7. Перлюстрация и дешифровка

С 1870 года официальной «крышей» службы перлюстрации стала Цензура иностранных газет и журналов при крупных почтамтах. С 1881 года в связи с переходом почтового ведомства в состав Министерства внутренних дел (далее — МВД) русский ЧК окончательно уже в 1917 году был подчинен министру внутренних дел. В течение многих лет им руководил непосредственно почт-директор Санкт-Петербургского почтамта. В 1886 году управление перлюстрацией на территории всей империи было впервые возложено на старшего цензора Цензуры иностранных газет и журналов при Санкт-Петербургском почтамте Карла Карловича Вейсмана (1837–1912).

В начале ХХ века в стране работало восемь перлюстрационных пунктов (далее — ПП) в таких городах: Санкт-Петербург, Москва, Варшава, Казань, Киев, Одесса, Харьков и Тифлис. Позже такие пункты открылись в Вильно, Риге, Томске и Нижнем Новгороде. Однако последние функционировали недолго. В Тифлисе ПП действовал с перерывом с 1905 года по 1909 год, поскольку был разгромлен во время революционных событий 1905 года.

Эти ПП создавались на почтамтах при отделах цензуры иностранных газет и журналов. Официально они назывались «Секретными отделениями». Общее руководство всей перлюстрацией в России возлагалось на старшего цензора Санкт-Петербургского почтамта, который был наделен правами помощника начальника Главного управления почты и телеграфа и в то же время находился в подчинении министра внутренних дел, от которого получал распоряжение и санкции на проведение перлюстрации.

Более тридцати лет, до увольнения в отставку в 1914 году, эту должность занимал действительный тайный советник Александр Дмитриевич Фомин (1845–1917), потом до октября 1917 года — тайный советник Михаил Григорьевич Мардарьев. Перлюстрированные материалы из секретных отделений направлялись в ДП для дешифровки и последующего применения. Старший цензор переписывался с ДП под псевдонимом. Письма, посылаемые на имя «его превосходительства С. В. Соколова», предназначались для отдела цензуры.

Особо тщательным образом подбирались сотрудники ЧК. Как правило, это были всесторонне проверенные люди, «безоговорочно преданные престолу» и давшие подписку о неразглашении тайны. Среди сотрудников ПП в Санкт-Петербурге, кроме цензуры, были люди, служившие в других учреждениях: МИД, банках, университете и т. д., т. е. сохранялась традиция, заведенная еще в середине XVIII века.

Непосредственно перлюстрацией по всей России до 1913 года занималось всего 45 человек, которым помогали отбиравшие письма работники почты. В города, где ПП отсутствовали, в случае необходимости отправлялись чиновники из центрального пункта в Санкт-Петербурге. Но чаще губернские жандармские управления привлекали к этой работе узкий круг местных почтовых чиновников и проводили перлюстрацию сами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вадим Гребенников - Американская криптология [История спецсвязи]](/books/1085050/vadim-grebennikov-amerikanskaya-kriptologiya-istori.webp)