Сергей Кара-Мурза - 1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта

- Название:1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - 1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта краткое содержание

1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После Гражданской войны фракционная борьба разгорелась с новой силой. Помимо децистов, зимой 1920-1921 гг. в РКП(б) возникла группа “рабочая оппозиция”».

Дискуссии между большинством ЦК и «рабочей оппозицией» не получилось и обернулось фракционной борьбой. В 1922 г. возникла «рабочая группа», возглавляемая старыми большевиками-рабочими (Г.И. Мясниковым и др.). В начале 1923 г. Мясников от имени «Рабочей группы Российской коммунистической партии» выпустил манифест, в котором требовал восстановления политических свобод для всех политических течений «от монархистов до анархистов». В апреле 1923 г. на XII съезде РКП(б) группу объявили контрреволюционной. В мае Мясников был арестован. 165

Недовольство отходом от классового подхода возникло не только в РКП(б) — меньшевики и эсеры называли поддержку отсталого мелкобуржуазного крестьянства вместо рабочего класса капитуляцией. И этот спор был очень длительным и жестким.

М. Горький вспоминал «Апрельские тезисы»: «Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои “тезисы”, я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству».

Это представление даже на уровне здравого смысла можно было принимать только как абстракцию Маркса — даже в примитивном обществе учредить диктатуру одной общности невозможно. Ленин писал: «Диктатуру пролетариата через его поголовную организацию осуществить нельзя. Ибо не только у нас, в одной из самых отсталых капиталистических стран, но и во всех других капиталистических странах пролетариат все еще так раздроблен, так принижен, так подкуплен кое-где (именно империализмом в отдельных странах), что поголовная организация пролетариата диктатуры его осуществить непосредственно не может. Диктатуру может осуществлять только тот авангард, который вобрал в себя революционную энергию класса». 166

Процесс гармонизации институтов государства с идеологией шел постепенно по множеству направлений образования и культуры, развития экономики и права. Каждое решение вызывало оппозицию и сложные дискуссии — до конца 1930-х годов.

Экономическая доктрина Октябрьской революции опиралась на синтез мировоззрения большинства российского общества с идеей развития в обход капитализма. Эта доктрина была принята и со временем получала все больше поддержки. Но на первом этапе в политических решениях доминировало именно мировоззрение трудящихся масс, а революционные проекты модернизации приходилось откладывать на следующий этап. Попытки «быстрого прогресса» были чреваты риском разрыва между властью и массой, причем радикальные проекты преобразований предлагали и власть, и масса.

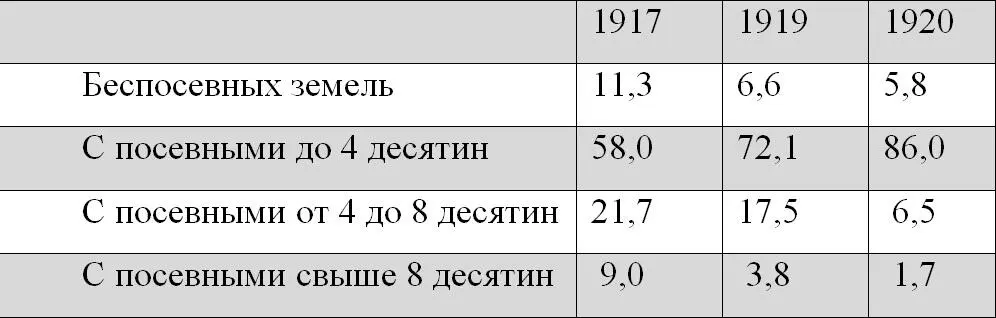

Например, планы реформирования землепользования предполагали восстановить крупные помещичьи хозяйства в виде совхозов, но это встретило упорное сопротивление — крестьяне желали «уравнительного распределения». В результате произошло уравнивание участков. В таблице показано изменение доли хозяйств (%) по размерам посевных площадей:

Таблица 167

Получив после Октябрьской революции землю, крестьяне повсеместно и по своей инициативе восстановили общину. В 1927 г. в РСФСР 91 % крестьянских земель находился в общинном землепользовании.

Советская доктрина развития промышленности предполагала прохождение довольно длительного этапа государственного капитализма. Даже накануне Октября представляли, что рабочий контроль на предприятиях будет действовать в форме совместного совещания предпринимателей и рабочих. Взяв власть при полном распаде и саботаже госаппарата, Советское правительство и помыслить не могло взвалить на себя функцию управления всей промышленностью. Основной капитал главных отраслей промышленности принадлежал иностранным банкам. Никакие теории не могли предсказать последствий национализации такого капитала — в истории не было опыта.

В собственность нового государства автоматически перешли все казенные железные дороги и предприятия. В январе 1918 г. был национализирован морской и речной флот. В апреле 1918 г. национализируется внешняя торговля. Это были сравнительно простые меры, для управления и контроля в этих отраслях имелись ведомства и традиции. Но в промышленности события пошли не так, как задумывалось, начался процесс двух типов — « стихийная » и « карательная » национализация.

Э. Карр пишет о первых месяцах после Октября: «Большевиков ожидал на заводах тот же обескураживающий опыт, что и с землей. Развитие революции принесло с собой не только стихийный захват земель крестьянами, но и стихийный захват промышленных предприятий рабочими. В промышленности, как и в сельском хозяйстве, революционная партия, а позднее и революционное правительство оказались захвачены ходом событий, которые во многих отношениях смущали и обременяли их, но, поскольку они [эти события] представляли главную движущую силу революции, они не могли уклониться от того, чтобы оказать им поддержку».

Требуя национализации, обращаясь в Совет, в профсоюз или в правительство, рабочие стремились прежде всего сохранить производство (в 70% случаев эти решения принимались собраниями рабочих потому, что предприниматели не закупили сырье и перестали выплачивать зарплату, а то и покинули предприятие). Вот первый известный документ — просьба о национализации фирмы «Копи Кузбасса». Резолюция Кольчугинского совета рабочих депутатов 10 января 1918 г. была такой: «Находя, что акционерное общество Копикуз ведет к полному развалу Кольчугинский рудник, мы считаем потому, что единственным выходом их создавшегося кризиса является передача Копикуза в руки государства, и тогда рабочие Кольчугинского рудника смогут выйти из критического положения и взять под контроль данные предприятия».

Вот другое, также одно из первых, требование о национализации фабкома петроградской фабрики «Пекарь» в Центральный совет фабзавкомов (18 февраля 1918 г.): «Фабричный комитет фабрики “Пекарь” доводит до вашего сведения как демократический хозяйственный орган в том, что рабочие упомянутой фабрики на общем собрании совместно с представителями местной продовольственной управы 28 января 1918 г. решили взять фабрику в свои руки, т.е. удалить частного предпринимателя по следующим причинам: легче провести концентрацию хлебопечения, правильнее можно сделать учет хлеба, также администрация тормозила работу, и были случаи, что подготовляла голодный бунт в нашем подрайоне, а также неоднократно заявляла о расчете рабочих, якобы нет средств платить, а по нашему подсчету выходит, что мы на остаток можем дать кусок хлеба безработным, а не увеличивать количество безработных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: