Н. Румянцев - Жила ли Дева Мария?

- Название:Жила ли Дева Мария?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Атеист

- Год:1929

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Румянцев - Жила ли Дева Мария? краткое содержание

В этом отношении Мария заняла место рядом со своим мнимым сыном и основоположником христианства — Иисусом, а в некоторых странах даже оттеснила его на задний план, как это мы наблюдаем в католической Италии, Испании, Польше. Данное обстоятельство — видное место культа и образа названной христианской «богородицы» — заставляет нас разобраться и посмотреть, кем же или чем она была в действительности, а также какова история и значение самого ее культа. Переходя к разбору всего этого, мы заранее оговариваемся, что не собираемся давать здесь какого-либо самостоятельного своего исследования, а ограничиваемся лишь простой коротенькой сводкой того, что уже найдено по этим вопросам различными исследователями христианства и его составных элементов.

Жила ли Дева Мария? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В это послеевангельское время мы замечаем в среде христиан III и IV в. в борьбу различных течений по вопросу о Марии и ее культе, почитании. С одной стороны, шел бой между сторонниками и противниками учения о приснодевстве ее: одни считали, что она зачала только девой, а по рождении Иисуса лишилась девственности и даже родила еще других детей. Другие, наоборот, учили, что она до и после рождения Иисуса была девой и никаких других детей не имела, в половом общении с Иосифом не была. Последний взгляд, в конце-концов, одержал верх в связи с ростом аскетических настроений и направлении. Другая борьба велась вокруг почитания, поклонения, культа Марии, связанная с процессом ее очеловечения и историзации: одни хотели низвести ее совсем на положение простой, достойной только уважения, женщины; другие, наоборот, стояли за неприкрытое служение ей, как богине; третьи вели среднюю линию.

Хорошую иллюстрацию этого мы находим у того же Епифания Кипрского, уже упоминавшегося нами выше. В своем, дошедшем до нас, труде «Панарион» он дает критический разбор современных ему и более ранних ересей, сект, которых он насчитывает много десятков. И вот среди них он разбирает секту антидикомарианитов — «противников почитания Марии» и пишет о них так: «Некоторые из антидикомарианитов, имея как бы вражду к деве (Марии) и желая унизить славу ее, завистью ли какою побуждаемые или заблуждением, и из желания нанести вред душам людей, дерзнули говорить, что святая Мария после рождения христа сожительствовала с мужем, т. е. с самим Иосифом». Из этих и дальнейших его слов видно, что данные «еретики» старались представить Марию простой, земной женщиной и матерью нескольких сыновей.

Разбор этих взглядов их заставляет Епифания коснуться учения другой, противоположной секты — коллиридиан. «Некоторые безумствующие, — говорит он, — в своем мнении о святой приснодеве старались и стараются ставить ее вместо бога и говорят о ней, увлекаемые каким-то безумием и умоповреждением…

Некоторые женщины, украсивши какую-то колесницу или квадратное седалище, разостлавши на нем белое полотно в один из праздничных дней года, в течение нескольких дней предлагают хлеб (т. е. пирожки) и возносят жертву во имя Марии. Потом все они причащаются хлебом».

Таковы два крайних течения христианства III–IV в. в. по вопросу о богоматери и ее культе: с одной стороны, полное очеловечение и историзация, превращающие ее в рядовую, земную женщину, не заслуживающую особого почитания; с другой, во всей наготе — исконный культ и черты многоименной богини и только богини. Спрашивается, какую же позицию занимал здесь сам Епифаний, представитель господствующего направления христианской и церковной мысли? Золотую середину. В том же труде о ересях он пишет, что «Мария не бог и не с неба получила тело, а от совокупления мужа и жены и по обетованию, как Исаак, предуготована была к участию в домостроительстве божием. Пусть не приносят никто и жертв во имя ее, ибо он тем губит свою душу; но с другой стороны, да не дерзает и безумно оскорбляет святую деву…

Дева не должна служить предметом поклонения: не следует делать ее богом, нельзя приносить жертв во имя ее. В чести да будет Мария, но поклоняться должно отцу и сыну и святому духу, Марии же никто не должен поклоняться… хотя и весьма прекрасна Мария, и свята, и почтенна, но не для поклонения».

Таковы были три типичных течения раннего христианства по вопросу о богоматери Марии: два крайних и одно среднее, примиряющее, но неопределенное, колеблющееся, принадлежащее господствовавшему ядру христиан. И это около средины IV в.! Сколько же было переходных течений между ними и что же должно было делаться в эпоху писания евангелий и дальше, когда только вырабатывались и оформлялись мифология, культ и догматика христианства? Так колебался образ Марии между земной женщиной и богиней. За кем же пошли последующие поколения: за интидикомарианитами ли, или за коллиридианами, или же, наконец, за Епифанием, так ратовавшим против культа богоматери? И кто перевесил в образе последней: женщина или богиня?

Епифаний и противники богоматери в этой борьбе вокруг нее были побеждены. «Сама церковь, — продолжим словами А. Древса, — дала повод к возведению Марии в ранг божества, когда, на вселенском соборе в Никее (395 г.), она установила единосущие сына с отцом и, тем самым, объявила Марию „богородицей“, каковое именование прилагалось обычно к языческой богине-матери». Именование «богородицы» в христианской литературе впервые встречается в трудах епископа Евсевия Никомидийского (ум. 340 г.). До того времени в христе видели только «посредника» между людьми и богом и веровали, что через сына приходишь к отцу. Но раз сын был единосущен с отцом, то требовалось какое-то новое посредничество между людьми и всевышним. Кому же, казалось, более всего подобает быть таким посредником, как ни приветливой, любвеобильной и кроткой матери господа, о коей предполагали, что она была теснейшим образом связана со своим сыном, и каковая поэтому должна была быть ранее других готова передавать своему сыну на рассмотрение и исполнение мольбы людей.

Однако, именование — «богородица» — было малоговорящим. Тогда сирийский монах Несторий, бывший с 428 г. епископом константинопольским, придрался к нему и потребовал, чтобы оно было заменено именованием — «христородица», так как Павел в подложном послании к евреям (7,3) пояснил, что божество Иисуса — без отца, без матери, без пола.

Это заставило выступить на сцену александрийского епископа Кирилла, не желавшего позволить Несторию вводить такое новшество. А так как он не мог преподнести своему противнику убедительных доводов и так как, напротив, спор этот, затронув ряд других догматических вопросов, разгорался все шире и шире, делался ожесточеннее и скоро охватил весь христианский мир, то император Феодосий II для решения вопроса созвал вселенский собор в г. Эфесе, где, будто бы, долгое время жила богоматерь после смерти своего сына. Это было в 431 г.

Взгляд Нестория был осужден, как еретическое заблуждение, а сам он умер в изгнании, потому что не пожелал оставить за Марией подобающее ей именование «богородицы». Эфес, мнимое местопребывание Марии после мнимой смерти ее сына, главный город малоазиатской богини-матери, вернул народу отнятую от него богиню; или, вернее, культ этой древней богини снова ожил в культе Марии, переменив только имя и получив христианскую окраску, («Миф о деве Марии», 92–93).

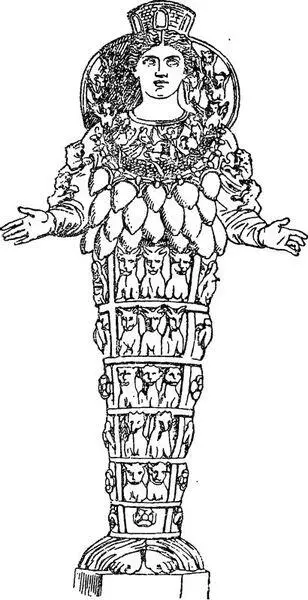

Астарта-Артемида г. Эфеса, — богиня всяческого плодородия, на что намекают ее символы, носившая именование «многогрудной». Храм ее считался одним из семи чудес света.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: