Н. Румянцев - Жила ли Дева Мария?

- Название:Жила ли Дева Мария?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Атеист

- Год:1929

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Румянцев - Жила ли Дева Мария? краткое содержание

В этом отношении Мария заняла место рядом со своим мнимым сыном и основоположником христианства — Иисусом, а в некоторых странах даже оттеснила его на задний план, как это мы наблюдаем в католической Италии, Испании, Польше. Данное обстоятельство — видное место культа и образа названной христианской «богородицы» — заставляет нас разобраться и посмотреть, кем же или чем она была в действительности, а также какова история и значение самого ее культа. Переходя к разбору всего этого, мы заранее оговариваемся, что не собираемся давать здесь какого-либо самостоятельного своего исследования, а ограничиваемся лишь простой коротенькой сводкой того, что уже найдено по этим вопросам различными исследователями христианства и его составных элементов.

Жила ли Дева Мария? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Иной характер носил весенний праздник, когда праздновалось воскресение Таммуза из мертвых, — вавилонская «пасха». Падала она на весну, на самый конец марта, — как раз на то время, когда некогда (а иногда и теперь) справлялась христианская пасха. К сожалению, об этом празднике мы знаем так же мало в отношении обрядов, как и о предыдущем. Известно только, что носил он веселый, радостный характер. Статую божества, по-видимому, омывали «святой водой», умащали, одевали в праздничные одежды и выносили из могилы под веселые звуки флейт, при чем все это делали, главным образом, женщины, заменявшие здесь саму богиню Иштар. Вместе с тем, день этот был также днем чествования духов, душ всех умерших вообще, которые, якобы, на него покидали свое подземное царство и выходили на землю.

Итак, Таммуз воскресал весной, в конце марта. Почему?

Потому что именно тогда, к этому времени, в Ассиро-Вавилонии «воскресала» растительность, т.-е. достигала полного своего развития и расцвета, — тогда-то поля покрывались морем колосьев, луга — ковром трав, деревья — зеленью листвы. То был радостный момент для тамошнего земледельца, один из главнейших моментов его трудового года, и недаром с него вавилоняне начинали свой год; праздник Таммуза был у них одновременно и праздником нового года. Больше того, он, справлявшийся 25 марта, был вместе с тем и праздником «благовещения Иштар», ибо, якобы, в этот день она узнала о предстоящем рождении ею сына и зачала его, чтобы родить затем 25 декабря, подобно позднейшей христианской богородице.

Как видим, основные мотивы мифа и праздники Таммуза располагаются по главным моментам жизни нивы, хлебных злаков, вообще растительности и по ответственным моментам производственного года древних вавилонян. Все это говорит о том и за то, что и данный умирающий и воскресающий «спаситель», подобно Озирису, является растительным, «хлебным» божеством.

Весь этот мифологический и культовой материал о Таммузе является, вместе с тем, материалом и об Иштар, — матери и возлюбленной. Думается, не за чем доказывать, что в ее лице, подобно примеру с Изидой, скрывается вавилонская богиня земли, природы и производительного, материнского, женского начала в них. Земля, оплодотворенная декабрьскими водами, порождает растительность нив и лугов; в конце июня она лишается этой растительности и, оголенная, обнаженная, скорбная, как бы горюет по ней скорбью неутешной матери и возлюбленной; весной же она способствует и радуется пробуждению, «воскресению» своего растительного «сына».

в. Финикийская богоматерь Астарта

Переходя теперь от Вавилонии к Финикии, мы находим здесь ту же Иштар, но только под несколько иным, по произношению, именем богини Астарты, — матери и возлюбленной местной разновидности Таммуза-Адониса. Согласно сказаниям о них, Адонис, плод кровосмесительного брака, красавец-юноша и страстный охотник, делается возлюбленным Астарты, называемой иногда греческим именем Афродиты.

Однажды на охоте в горах Ливана дикий кабан смертельно ранит его. Богиня находит окровавленный труп, оплакивает его, погребает, после чего умерший воскресает возносится на небо. Таким образом, в его лице мы опять встречаемся с образом умирающего мучительной смертью и воскресающего божества, — финикийского «спасителя», имя которого или, вернее, прозвище « Адонис» означает в переводе: «господин, господь».

Культ Астарты и Адониса существовал в Финикии издавна и главным центром своим имел город Библ, где находится огромный и особопосещаемый храм названной богини. Греческий автор Лукиан, в свое время посетивший город и храм, дает нам любопытное описание тамошнего празднования смерти и воскресения «господа».

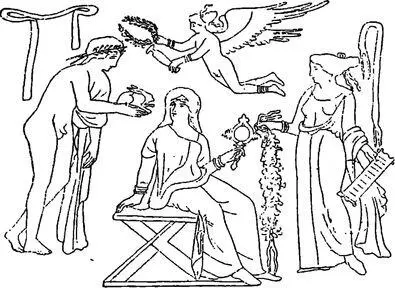

Финикийский господь Адонис подносит богине Астарте результат своей охоты — зайца.

На основании его и ряда других свидетельств мы можем приблизительно восстановить картину этой финикийской «пасхи».

В определенные дни конца лета устанавливался семидневный пост, наступала финикийская «страстная седмица». В продолжение ее вспоминали трагическую участь «спасителя» и неутешную скорбь его матери-возлюбленной. Вместе с крайним постом вводился траур; все всячески старались выразить свою скорбь. Женщины с распущенными волосами, умышленно небрежно одетые, носились толпами по улицам и с воплями взывали: «увы, господи!»

Днями они причитали это и рыдали также на порогах своих домов или у храмов. Некоторые из поклонников Адониса кружились в бешенной пляске, под звуки возбуждающей музыки, опьяненные облаками ладана, и наносили себе кровавые раны. На ряду со всем этим имела место массовая женская религиозная проституция: женщины в служение Астарте отдавались за деньги на храм и жрецов иностранцам.

Тогда же в различных местах устанавливались «плащаницы» — погребальные ложа с изображением умершего господа; над последними совершались все те обряды, кои обычно исполнялись при погребении трупа: их обмывали, умащали, обвивали в погребальные пелены, украшали цветами. Вокруг них разыгрывалась страстная история Адониса. На седьмой день происходило самое погребение его: одну из плащаниц — гроб со статуей несли в торжественной процессии и с пением погребальных песен в могильную пещеру и оставляли там. К этому же времени изготовляли также и всюду расставляли, так называемые, садики Адониса; так назывались горшки или корзины, наполненные смоченной землей, куда сеяли быстро прорастающие семена ячменя, латука и др. растений.

На следующий день имело место главное торжество: возвещалось что Адонис воскрес; скорбь сменялась необузданной радостью, траур и пост прекращались; все одевались в праздничные одежды, в воздухе слышались ликования по случаю победы господа над смертью и верующие при встрече друг с другом обменивались вместо приветствия словами «Адонис воскрес!». Тогда же плащаница выносилась из могильной пещеры и совершалось торжественное храмовое богослужение. Все это происходило ежегодно, что видно также из слов церковного писателя Иеронима о финикийцах: «Каждый год они справляют праздник в честь Адониса, в течение которого женщины сначала оплакивают его, как умершего, а затем воспевают и славословят, как воскресшего».

Данный праздник со всем культом Астарты и Адониса вообще был распространен по всей Передней Азии, а также был занесен купцами и надолго привился в северной Африке и некоторых местах Европы, например, в древней Греции. Всюду, куда только проникали финикийские купцы и где они основывали свои торговые конторы, вышеназванные божества находили себе прием и поклонников. Этому способствовало также то, что они были тожественны знакомым нам вавилонским божествам— Иштар и Таммузу, являлись лишь их местными разновидностями и потому легко принимались на всем протяжении господства вавилонского влияния и культуры. Ко всему этому надо присоединить еще то, что они были поставлены в тесную связь с производством, особенно — с сельским хозяйством, и считались его небесными покровителями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: