Михаил Серяков - Великий закон славян

- Название:Великий закон славян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-8676-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Серяков - Великий закон славян краткое содержание

Современному человеку чрезвычайно трудно представить себе этот всеобъемлющий языческий принцип. Великий духовный порыв был настолько грандиозен, что свет истины сиял на протяжении многих веков и даже продолжил свое влияние после распада индоевропейского единства, когда отдельные народы великой языковой семьи расселились по доброй половине Евразии.

Великий закон славян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

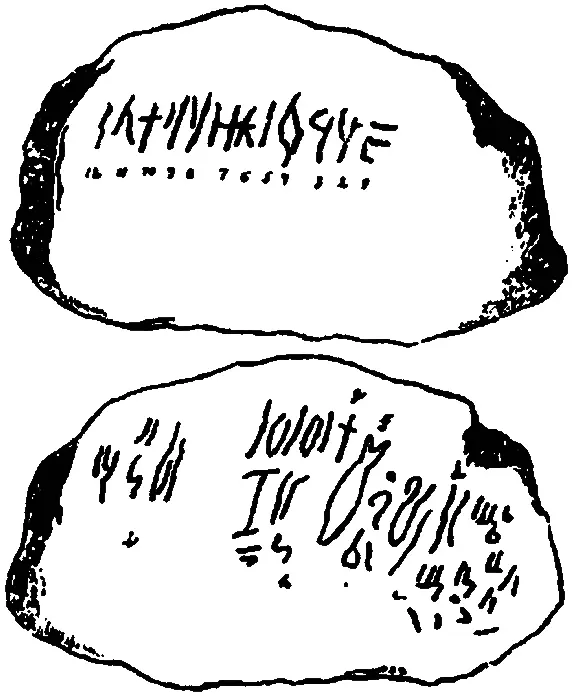

Единодушно приводимая всеми мусульманскими авторами причина недоступности Арты-Арсы также заслуживает внимания, поскольку те же авторы неоднократно подчеркивали исключительное гостеприимство восточных славян и их заботу о чужеземцах. Так, например, Ибн Руст пишет о русах: «Гостям оказывают почет и обращаются хорошо с чужеземцами, которые ищут у них покровительства, да и со всеми, кто часто бывает у них, не позволяя никому из своих обижать или притеснять таких людей. В случае же, если кто из них обидит или притеснит чужеземца, помогают последнему и защищают его» [369]. На этом общем фоне регулярные убийства иностранцев в Арте, самом центре страны, выглядят явной аномалией, которая становится еще большей от того, что в конечном итоге и сами ее жители были явно заинтересованы в международной торговле, пусть даже и через посредство киевских купцов. Все это наводит на мысль, что перед нами не просто убийства, а ритуальные жертвоприношения нарушителей запрета посещать сакральный центр и осквернять тем самым его чистоту. В свете этого описание арабских авторов начинает в значительной степени напоминать достаточно распространенное мифологическое восприятие пространства: «В горизонтальной плоскости Космическое пространство становится все более сакрально значимым по мере движения к центру, внутрь, через ряд как бы вложенных друг в друга „подпространств“ или объектов (типовая схема: своя страна – › город – › его центр – › храм – › алтарь – › жертва, из частей которой возникает новый Космос)…» [370]. В рассказах иностранных путешественников вся эта схема полностью не сохранилась, от нее остались два наиболее важных момента – указание на центр страны и совершающиеся там человеческие жертвоприношения. Если Арта-Арса восточных источников действительно была городом, соотнесенным со жреческим сословием языческой Руси, то становится понятным полное молчание о нем христианских летописей, равно как и то, что после 988 г. он действительно не играл абсолютно никакой роли в отечественной истории. Рассмотренные факты говорят о том, что славяне в древности были знакомы с индийским и иранским (если восточные авторы правильно зафиксировали название третьего центра Руси) названиями вселенского закона. То обстоятельство, что несмотря на эти культурно-религиозные контакты у славян сохранилось в употреблении собственное обозначение универсального первопринципа, свидетельствует о наличии у них ранней и мощной традиции оригинального восприятия космического закона. В языческий период наиболее наглядно эта традиция проявилась при заключении Русью международных договоров с Византией и Болгарией, рассмотренных выше. Наряду с этими хорошо изученными памятниками рота упоминается еще в одном, практически неизвестном источнике той эпохи. Речь идет о Пневищинском камне (рис. 2), датируемом предварительно VI–VII вв. На этот камень, обнаруженный в 1873 г. в местечке Пневище Могилевской губернии владельцем здешних мест князем А.М. Дондуковым-Корсаковым, нанесена самая большая из известных на настоящий момент надпись, исполненная не кириллицей, а предшествовавшей ей русской дохристианской письменностью. Как установил князь, расспросив привезшего этот камень из леса крестьянина, который хотел использовать его для строительства местной церкви, первоначально загадочный камень с надписью стоял на самой вершине весьма внушительного кургана из камней, который был примерно 30 м в длину, 15 м в ширину и столько же в высоту (не говоря о том, что сооружение подобного кургана уже само по себе требовало в старину огромных усилий, стоит отметить, что вся округа была весьма бедна камнем, который, следовательно, приходилось доставлять издалека). Под курганом не было обнаружено никакого захоронения, из чего следует, что камень был поставлен в память о каком-то событии. Сам Дондуков-Корсаков связал свою находку с летописным известием от 984 г. о победе воеводы Волчьего Хвоста над восточнославянским племенем радимичей на реке Пещаны, протекавшей неподалеку от тех мест.

Однако перевод надписи, осуществленный автором этих строк и обоснованный в специальном исследовании, не подтвердил предположения князя. Надпись на Пневищинском камне гласит: «А граду прави(ть) наряд Q Одари теперь род Щека, к(ои) мог ущити(ть) роту а // Вот княже речь дал» [371]. Слово «наряд» в древности означало «порядок, устройство» и впервые упоминается в летописи в связи со знаменитым призванием варягов. Обращаясь к Рюрику и его братьям, послы восточных славян заявили: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет»; однако это современный перевод речи послов, а в древнерусском оригинале ПВЛ на месте слова «порядок» стоит «наряд». Как и на камне, в отечественных летописях этот термин неоднократно упоминается в связи с городским устройством. Так, под 6658 г. в Ипатьевской летописи читаем: «И посылаше к нему, розирая (осматривая. – М.С.) нарядъ его (и) како городъ стоить». Под 6696 г. та же летопись сообщает: «Король же въеха в Галичь, не посади в немь Володимира, но даде весь нарядъ Галичанам и посади в немь сына своего Андрѣя» [372]. Отсутствие наряда могло привести к самым тяжелым последствиям, и Новгородская I летопись под 6662 г. фиксирует: «И възнегодоваша Новгородци, зане не створи имъ наряда» [373]. Таким образом, в предложении на левой части передней стороны Пневищинского камня речь идет о земном порядке, хранить (править) который и завещал горожанам воздвигнувший камень князь. После разделительного знака рыбы надпись на правой части передней стороны прославляет род Щека, который смог защитить (ущитить, см. аналогичный оборот в договоре Игоря с Византией 945 г.) роту – порядок вселенский. Констатация этого факта вполне согласуется с рассмотренными выше представлениями индоевропейцев, согласно которым люди своими активными действиями могли усилить или ослабить космический закон. Щек, как известно, был братом Кия – основателя Киева, и если надпись имеет в виду потомков именно этого персонажа, то это позволяет более или менее точно датировать сам камень. Призыв одарить защитников мироустройства был адресован, судя по всему, к богу или богам – хранителям космического закона, которыми на Руси были, как показано выше, Перун и Волос.

Рис. 2. Пневищинский камень (Источник: Дондуков-Корсаков А.М. Древний памятник «Волчьего Хвоста» в стране Радимичей // Полоцко-Витебская старина, вып. III, Витебск, 1916)

Таким образом, в надписи на передней стороне Пневищинского камня наблюдается очевидный параллелизм между упоминанием земного порядка в левой ее половине и вселенского закона – в правой. Первый, очевидно, мыслился в качестве частного проявления второго на земном уровне, что и обуславливало его ценность. В конечном итоге, ради того, чтобы навечно запечатлеть для соплеменников необходимость соблюдать и сохранять этот драгоценный наряд, и было предпринято это исключительно трудоемкое предприятие. То, что данное указание исходило именно от князя, удостоверяла фраза «Вот княже речь дал», высеченная на задней стороне камня. Обращает на себя внимание и разделительный знак, помещенный на передней стороне Пневищинского камня между двумя предложениями. То, что в качестве его была выбрана фигура рыбы, по всей видимости щуки, вряд ли является случайным. Щука в фольклоре была связана с княжеской властью, поскольку в былине именно ею оборачивается в воде князь Вольга Святославович. В былине «Вольга и Микула Селянинович» так описываются чудесные способности этого князя:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: