Коллектив авторов - История России. XX век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (1953—2008). Том III

- Название:История России. XX век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (1953—2008). Том III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 1 редакция

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-93347-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - История России. XX век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (1953—2008). Том III краткое содержание

История России. XX век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (1953—2008). Том III - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Россия по темпам роста за данный период стоит на восьмом месте – она увеличила свой доход на 50 %. Близки к российским темпам, с одной стороны, Словения и Словакия, с другой – Румыния, Албания, Беларусь и Литва. Слабее показатели Болгарии, Латвии и Украины. (Последняя может служить примером нерешительных, затянувшихся реформ в том стиле, который оппозиция Ельцину отстаивала в России.) Затем следуют пять бывших советских республик, где за десятилетие вообще не происходило роста доходов или рост был отрицательным. Так что действительно существуют страны, жизненный уровень которых после падения коммунистического режима понизился, но это не Россия.

Расположение стран по темпам роста, сделанное на основании официальных цифр Международным валютным фондом, в некоторой степени совпадает с нашим: Венгрия, Польша, Эстония – в числе лидеров; Румыния, Беларусь, Литва, Россия, Болгария – в середине; а Украина, закавказские и среднеазиатские республики – в числе отстающих. Однако масштабы роста сильно различаются. Наш расчет последовательно дает более высокие цифры по сравнению с последним дореформенным годом. Это связано с переоценкой ВВП советского времени в официальных источниках.

В то же время официальные данные подтверждают тот факт, что Российская Федерация в послесоветское время развивалась успешнее, чем остальные республики СНГ. В 1991 г. доля РФ в совокупном ВВП стран СНГ составляла 68 %, а в 2005-м – 77 %. Напомним, что ВВП – это именно внутренний продукт, куда не входят доходы от экспорта нефти, газа или чего-либо иного.

Поскольку население России составляет немногим более половины всего населения СНГ, получается, что, согласно официальным данным, доход на душу населения в странах СНГ, исключая Россию, в 2005 г. составлял около 30 % от российского, в то время как в 1991 г. – 54 %. Вероятно, в пересчете на доллары ппс по примененному здесь методу этот контраст окажется меньше. Умножив вычисленный нами душевой доход 2005 г. на численность населения, получим национальный доход, или продукт, на этот год – 1917 млрд долл. ппс, что соответствует официальному ВВП – 21 598 млрд рублей. То есть наш доллар ппс 1999 г. стоил в 2005 г. 11 рублей с копейками, а доход на душу составлял 151 тыс. рублей.

В переводе на доллары по текущему курсу это немного – 5247 долл., или 12,4 % американского ВВП на душу населения (42 214 долл.). Зато по паритету покупательной способности российский душевой доход составляет 29 % от американского. В последний советский год он был примерно 20 % от тогдашнего американского.

Однако в 1913 г. душевой доход жителя Российской империи составлял 18 % от американского по обменному курсу. Паритета покупательной способности тогда никто не высчитывал, но цены в России были низкими, множитель ппс мог составлять около 1,6 – как сегодня в странах со средним доходом, что дало бы те же 29 % от американского уровня.

Если доход на душу населения в России в 2005 г. приближался к одной трети американского, то совокупный национальный доход был намного меньше. Совокупный доход определяет «вес» страны в мировой экономике, где важен валютный курс. В 1913 г. объем экономики Российской империи в долларах по курсу составлял 31 % от американского. В 2005 г. объем экономики Российской Федерации составлял 6 % от американского, а всего СНГ – 8 %. Главной причиной такого падения служит разница в росте населения: тогда население США было почти вдвое меньше населения России, а теперь – наоборот.

15 лет Содружества независимых государств. Статистический сборник. М.: Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2006.

Российская экономика в 2006 г. Тенденции и перспективы. М.: Институт экономики переходного периода, 2007.

Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2006.

Б. С. Пушкарев. Каков средний уровень жизни в России? // Посев. 2003. № 9. С. 23–28.

Е. Т. Гайдар. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М.: Дело, 2005.

6.1.17. Человек в послекоммунистической России. Народонаселение

Весь XX век в России происходили события, подтачивавшие демографическую устойчивость страны. Неблагополучие и катастрофы приводят к двум основным демографическим эффектам – увеличению смертности, в том числе среди нестарых людей, и к снижению рождаемости. Если первый эффект имеет очевидные и немедленные последствия, то второй – снижение рождаемости – имеет отсроченное действие, он проявляется в жизни страны, когда активные члены общества стареют, а неродившиеся их потомки не приходят им на смену.

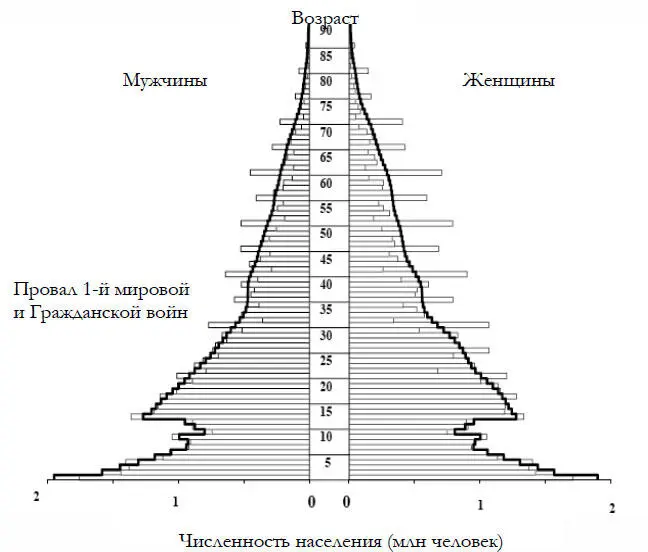

Попробуем проанализировать динамику рождаемости в России, используя результаты переписей 1926, 1939, 1959, 1989 и 2002 гг. Для анализа используем так называемые возрастные диаграммы, отражающие распределение населения по возрасту и полу. Пример такой диаграммы по результатам переписи 1926 г. приведен на рис. 1. По вертикальной оси диаграммы отложен возраст на момент составления диаграммы, по горизонтальной – количество мужчин и женщин данного возраста. Диаграмма представляет собой подобие треугольника с кривыми сторонами (поэтому иногда ее также называют возрастной пирамидой).

Такая форма является отражением очевидного факта, что с возрастом люди умирают и если бы каждый год рождалось одинаковое количество людей, то количество женщин и мужчин старшего возраста всегда было бы меньше, чем более молодых и диаграмма более или менее гладко сужалась бы кверху. Характер и скорость этого сужения зависели бы от детской смертности и средней продолжительности жизни, но каких-либо резких изломов на диаграмме не было бы. Наличие на диаграмме резких отрицательных изломов и провалов отражает явное неблагополучие в стране в годы рождения данной возрастной группы, приводящее к резкому снижению рождаемости.

Рассмотрим особенности диаграммы на рис. 1. На уровне возрастов 33–37 лет можно отметить небольшой излом, связанный с какими-то негативными факторами, влиявшими на рождаемость в 1889–1893 гг. По-видимому, это было следствием голода в России в эти годы. Отметим, что, несмотря на участие России в нескольких войнах в середине и конце XIX в. других заметных особенностей на возрастной диаграмме не наблюдается. Совсем другая картина возникает в XX в. Начиная с возраста 11 лет и ниже виден глубокий провал, соответствующий 1915–1917 гг. рождения – годам Первой мировой войны. Этот провал плавно переходит в область возрастов, соответствующих годам рождения, пришедшимся на Гражданскую войну 1918–1922 гг. К 1926 г. (нулевой уровень диаграммы) рождаемость в значительной степени восстанавливается.

Рис. 1. Возрастная диаграмма по результатам переписи 1926 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - Россия в мировой истории [Учебное пособие]](/books/1078491/kollektiv-avtorov-istoriya-rossiya-v-mirovoj-istorii.webp)