Коллектив авторов - История России. XX век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (1953—2008). Том III

- Название:История России. XX век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (1953—2008). Том III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 1 редакция

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-93347-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - История России. XX век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (1953—2008). Том III краткое содержание

История России. XX век. Деградация тоталитарного государства и движение к новой России (1953—2008). Том III - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

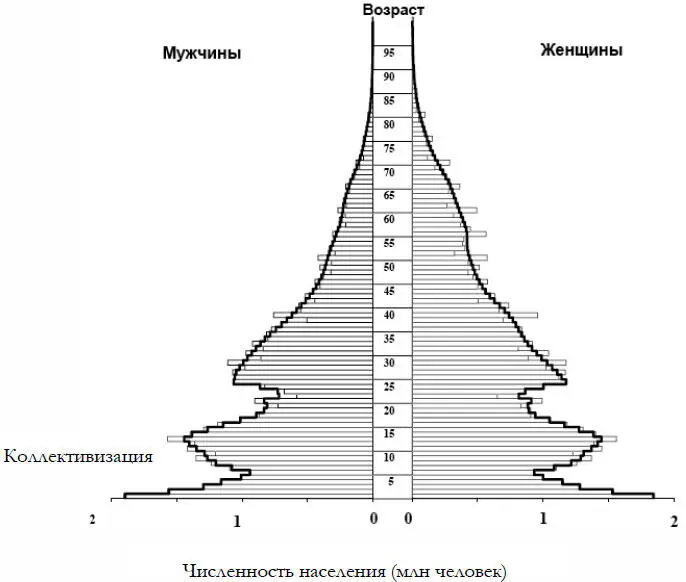

Перейдем к возрастной диаграмме составленной по итогам переписи 1939 г. На ней мы видим тот же двойной провал, соответствующий Первой мировой и Гражданской войнам и переместившийся в зону возрастов 18–24 года и добавившийся к нему новый провал в области возрастов 3–10 лет с максимумом при возрасте 5 лет. Этот новый провал соответствует годам рождения от 1929 до 1936 г., т. е. периоду коллективизации. Максимум приходится на 1934 г. – голодомор 1933–1934 гг. Отметим, что глубина и ширина этого нового провала примерно соответствуют провалам, обусловленным Первой мировой и Гражданской войнами.

Рис. 2. Возрастная диаграмма по результатам переписи 1939 г.

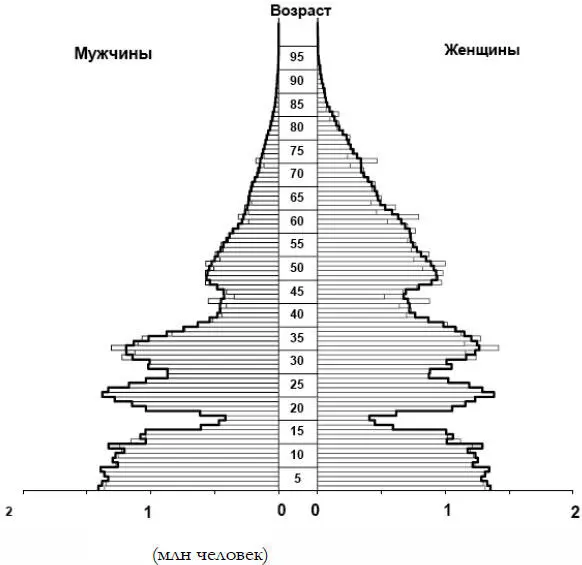

Перейдем к результатам переписи 1959 г. (рис. 3). На возрастной диаграмме появляется четвертый провал (провалы Первой мировой и Гражданской войн считаем за два) в области возрастов 13–18 лет, соответствующий годам рождений от 1941-го до 1946-го, т. е. приходящимся на годы Второй мировой и первый послевоенный год. Этот провал глубже, чем два предыдущих, и восстановление рождаемости идет медленней. Более медленное восстановление связано, в том числе, и с процессами урбанизации – увеличения городского населения и сокращения деревень, где рождаемость выше, чем в городе. Если в 1926 и 1939 гг. количество родившихся мальчиков и девочек немногим недостает до двух миллионов, то в 1959 г. число родившихся детей обоего пола недотягивает до полутора миллионов. В области возрастов выше 35 лет диаграмма становится явно несимметричной, численность женщин начинает существенно превосходить численность мужчин. Если внимательно приглядеться к диаграмме 1939 г., то можно заметить такую же несимметричность, но в гораздо меньшей степени. Так отразились на диаграмме 1959 г. страшные потери среди призванных на военную службу мужчин во Второй мировой войне.

Рис. 3. Возрастная диаграмма по результатам переписи 1959 г.

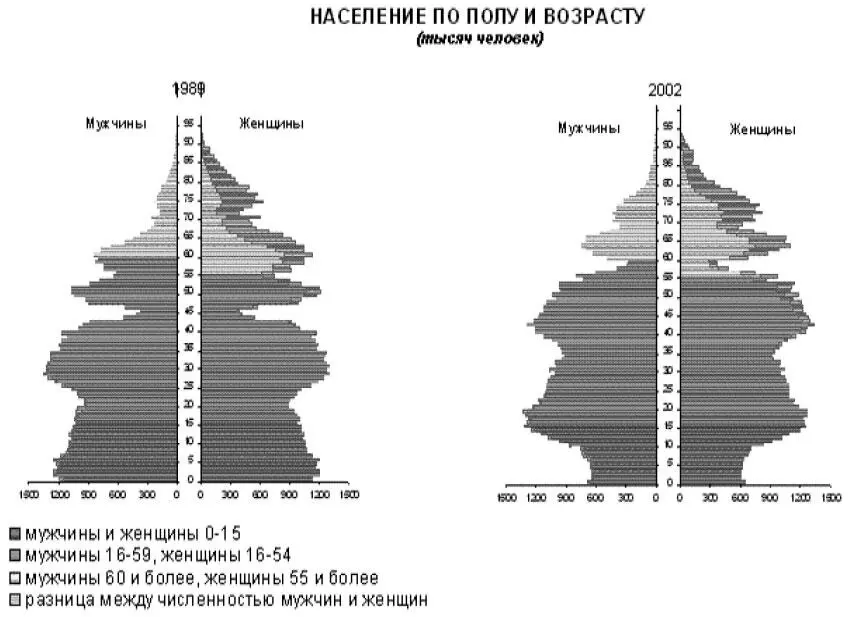

На рис. 4 приведены возрастные диаграммы по результатам переписи 1989 г. и 2002 г. Диаграмма 1989 г. демонстрирует появление пятого, довольно пологого провала с максимумом при возрасте в 20 лет. Это – демографическое эхо войны – неродившиеся дети тех, кто не родился во время Второй мировой. В это время их родителям должно было быть 22–27 лет. Основание диаграммы сужается, демонстрируя явную тенденцию к сокращению рождаемости.

Рис. 4. Возрастные диаграммы по итогам переписей 1989 г. и 2002 г.

На возрастной диаграмме 2002 г. ситуация выглядит уже совсем удручающе. Появляется резкое сужение основания диаграммы. Рождаемость падает почти в три раза по сравнению с 1939 г. и более чем в 2 раза по сравнению с 1959 г. По сути она приблизилась к максимуму провала, соответствующего Второй мировой войне. На диаграмме 1959 г. количество юношей и девушек 1944 г. рождения составляет около 400 тысяч для каждого пола, количество родившихся в этом году наверняка было больше, детская и другая смертность были значительны во время войны. В 2002 г. родилось чуть более шестисот тысяч девочек и такое же количество мальчиков. Другая особенность диаграммы также заставляет вспомнить о войне – для возрастов 40–55 лет появляется заметная разница между численностью женщин и мужчин, отсутствовавшая для тех же годов рождения в 1989 г. Это показывает, что в период 1989–2002 гг. резко увеличилась смертность, прежде всего среди мужчин этой возрастной категории.

Мы рассмотрели возрастные диаграммы, соответствующие годам переписей населения. Разумеется, демографическая статистика ведется и в промежутках между переписями. Данные получаются расчетным путем, при обработке информации о рождениях, смертях и миграции. Однако часто эти данные бывают неполными, а иногда и просто засекречиваются, как это случалось в Советском Союзе. Поэтому в статистике накапливаются ошибки. Собственно, это и является основной причиной необходимости регулярных переписей, при которых производится, по сути, инвентаризация населения. К концу XX в., с распространением компьютерных систем обработки информации, точность демографических данных резко повысилась. Однако данные, соответствующие годам переписей, всегда являются максимально точными, особенно в том, что касается деталей.

В качестве иллюстрации сказанного приведем график динамики численности населения в двадцатом веке по каждому году (рис. 5). Видно, что данные для 1915–1916 гг. отсутствуют, но, судя по возрастной диаграмме 1926 г., там должен быть небольшой провал. Строго прямая линия вниз с 1941 г. по 1945 г., наверно, тоже является некоей аппроксимацией – вряд ли население уменьшалось равными порциями каждый год. Однако качественно эта кривая соответствует рассмотренным возрастным диаграммам и показывает, что несколько раз в России были периоды убыли населения, когда рождаемость не компенсировала количество смертей. Таким периодом стали и 1990–2000-е годы.

Если бы рассмотренные выше возрастные диаграммы и график динамики численности, закрыв название страны, показали демографу и попросили его только на их основе сделать вывод об истории этой страны, он мог бы с полным основанием сказать, что эта страна пережила в XX в. пять разрушительных войн. Первая началась в 1914 г., закончилась в 1917 г., а в 1918 г. началась следующая, закончившаяся в 1922 г. В течение восьми лет страна восстанавливалась, но в 1929 г. началась третья война, почти столь же разрушительная, как две первые. Эта война закончилась в 1936–1937 гг., но в 1941 г. в не успевшую как следует восстановиться страну пришла еще более разрушительная война, продолжавшаяся до 1946–1947 гг. После этого страна восстанавливалась до 1956–1961 гг., затем наступил вторичный демографический провал, после которого страна, похоже, стала терять потенциал восстановления. Около 1990 г. началась пятая война, имеющая существенно более затяжной характер, нежели четвертая, но почти такая же разрушительная. И эта война будет иметь гораздо более разрушительные демографические последствия, поскольку вторичный провал, максимум которого придется на 2022–2032 гг., будет более глубоким и широким, чем вторичный провал после предыдущей войны. Потенциал восстановления будет, скорее всего, утерян. Этот демограф, вероятно, крайне удивился бы, узнав, что только две из этих войн – первая и четвертая – были связаны с военными действиями против других государств.

Рис 5. Динамика численности населения в XX в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - Россия в мировой истории [Учебное пособие]](/books/1078491/kollektiv-avtorov-istoriya-rossiya-v-mirovoj-istorii.webp)