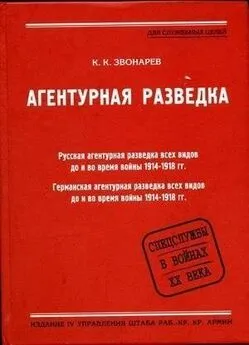

Константин Звонарев - Агентурная разведка. Книга первая. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг.

- Название:Агентурная разведка. Книга первая. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Княгиня Ольга

- Год:2005

- Город:Киев

- ISBN:966-96101-3-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Звонарев - Агентурная разведка. Книга первая. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг. краткое содержание

Результатом реализации столь глобального замысла стали подготовленные К.К. Звонаревым (настоящая фамилия Звайгзне К.К.) два тома капитального исследования: том 1 — об агентурной разведке царской России и том II — об агентурной разведке Германии, которые вышли из печати в 1929-31 гг. под грифом "Для служебных целей", издание IV управления штаба Раб.-Кр. Кр. Армии

Первая книга посвящена русской агентурной разведке. Фактически это подробная история военной разведки России с 1903 по 1918 г. Автор тщательно описывает разведывательную систему России начала XX века, проводит обзор деятельности военных атташе, тайных агентов, военной агентуры департамента полиции до и во время Русско-японской войны. Рассматриваются проблемы взаимоотношений военного министерства с министерствами иностранных и внутренних дел. Значительное внимание уделено вопросам реорганизации агентурной разведки в период с 1906 по 1914 г., особенностям ее функционирования на различных театрах военных действий, дальневосточном направлении, а также под руководством штабов военных округов европейской России, Ближнего и Среднего Востока. В отдельную главу выделена проблема подготовки агентуры к войне на Западе и Дальнем Востоке. В ней автор говорит о том, что русский Генеральный штаб не имел в мирное время системно организованной агентурной разведки и о своих противниках имел самое смутное и подчас совершенно неверное представление. При этом ГШ не предпринимал никаких реальных мер для организации агентурной сети на случай войны.

Помимо описания конкретных разведывательных мероприятий и операций во время Первой мировой войны, автор анализирует основные ошибки и промахи царского ГШ в организации и ведении агентурной, в особенности зафронтовой, разведки, обращает внимание на недостаточное использование форм, средств и методов экономической борьбы с противником, ведения так называемой "малой войны", а также робкие попытки проведения диверсионных мероприятий.

Агентурная разведка. Книга первая. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По данным опыта, расход на главных тайных агентов колеблется от 6 до 18 тысяч руб. в год, а на вспомогательных — от 2 до 4 тысяч руб. в год…".

Смета была предоставлена по команде, но "на верху" подверглась сильному сокращению, так что в конце концов было отпущено лишь 385.000 руб. Конечно, нельзя сказать, чтобы эта сумма была бы велика или достаточна. Однако, при верном определении возможного противника и сосредоточении на нем "главных" финансовых ресурсов, кое-что сделать было бы можно. Но Ген. штаб решил вопрос по-своему. Он никак не мог опомниться от удара Японии и, что самое важное, оказался зараженным идеей реванша. Не успела улечься еще реорганизационная лихорадка, как все остальные вероятные противники были оставлены, если не совсем без надзора и изучения, то на попечении пограничных военных округов, а сам Генеральный штаб со своей "главной" агентурой начал ломать головы вокруг вопроса как бы забраться в секреты Японии.

Выше мы уже отмечали, что некоторые из чинов министерства иностранных дел еще раньше предлагали объединить всю разведку на Востоке при министерстве иностранных дел, создав специальное разведывательное бюро для этой цели. Военное ведомство тоже пришло к заключению о необходимости объединить разведку всех ведомств на Дальнем Востоке, однако, с той лишь разницей, что этот объединенный орган должен был находиться при Генеральном штабе. Из этого предложения Генерального штаба ничего не вышло потому, что каждое из ведомств, ратовавших за объединение разведки на Востоке, хотело подчинить это объединение обязательно себе. Так как ни одно из них уступить не хотело, то на разговорах дело и закончилось.

Единственно, что удалось Генеральному штабу выторговать от министерства иностранных дел, это несколько консульских мест на Дальнем Востоке.

Разные предприимчивые дельцы учитывали растерянное настроение Генерального штаба и засыпали его самыми сногсшибательными и заманчивыми предложениями, проектами и планами. Не имея возможности привести их все, мы остановимся на одном, весьма характерном для царского правительства, проекте штабс-капитана Лехмусара (2 октября 1910 г.).

Лехмусару казалось, что русское правительство могло бы очутиться в весьма выгодном положении, если бы оно не ограничивалось одними "простыми разведками", т. е. сбором сведений, а обратило бы внимание, "на поддержание в корейцах того враждебного к японцам настроения, которое господствует теперь среди большинства корейского населения". Он указывал, что один видный корейский деятель уже просил русские власти во Владивостоке оказать некоторую поддержку корейскому национальному движению, но тогда мысль эту нашли опасной и даже не решились подвергнуть ее обсуждению.

Лехмусар указал, что в 1909 году корейцы получили из Петербурга от бывшего корейского посланника принца И-Пом-Чин'а 10.000 руб., "но эти деньги попали в неблагонадежные руки и растаяли по чужим карманам". В 1910 г., после аннексии был организован сбор денег между корейцами Уссурийского края, но арест русскими властями главных деятелей помешал делу.

Программа действий Лехмусара вкратце была следующей.

1. Лехмусар, по указанию высшего русского начальника, должен был действовать через какого-нибудь верного корейца, который от своего имени под руководством Лехмусара действовал бы через других корейцев.

2. Среди корейцев должна была распространяться специальная литература, направленная против японцев, ибо "таким именно способом японцы возбуждали против нас корейцев перед последней войной".

3. Нужно было оказать поддержку инсургентскому движению, которое за последнее время почти что заглохло, вследствие отсутствия средств. "Что касается ныне принятого способа борьбы инсургентов, — писал Лехмусар, — посредством вооруженных нападений на японских жандармов и на маленькие войсковые отряды, то такой способ надо признать не достигающим цели; вместо этого необходимо направить действия инсургентов главным образом на разрушение железных дорог, телеграфных линий и опытных японских ферм, чтобы расстроить японскую экономическую жизнь в стране".

4. Сумму расходов на поддержание такого рода деятельности в Корее Лехмусар на первое время определял в 20.000 руб. в год.

В заключение Лехмусар заявлял, что, в случае обнаружения такой его тайной деятельности, он согласен взять всю вину на себя лично, как будто "действовавший по своей собственной инициативе из симпатий к корейскому народу".

Этот удивительный проект скорее всего был направлен в сторону активной (разрушительной), чем информационной разведки. Но заслуживает внимания не сам этот "проект", а те резолюции верхов царского ведомства, которых он удостоился, и та переписка, которая возникла по этому вопросу между военным министерством и министерством иностранных дел.

Проект доклада по этому вопросу от имени начальника Генерального штаба был составлен для военного министра. В этом докладе довольно подробно излагалась история этого вопроса и разногласия между разными ведомствами. Из доклада мы узнаем, что военный министр уже ранее просил министра внутренних дел указать Приамурскому генерал-губернатору ген. Унтебергеру на необходимость создать благоприятную почву для использования Кореи, в случае нужды, в целях русской государственной обороны, "поскольку таковая цель достижима путем твердого, но благожелательного и внимательного отношения русской государственной власти к нуждам и интересам населяющих Южно-Уссурийский корейцев, в рядах которых насчитывается не мало влиятельных и преданных России политических эмигрантов".

В таком же духе было написано и министру иностранных дел с просьбой поддержать военное ведомство.

Однако, как министр внутренних дел, так и министр иностранных дел категорически восстали против каких бы то ни было комбинаций с корейцами.

В этот спор вмешался председатель совета министров Столыпин, который указал министрам — военному, внутренних и иностранных дел, что "ввиду наших новых отношения с Японией, вытекающих из последнего договора, намеченная вашим высокопревосходительством (военным министром. — К. 3.) мера утратила свою прежнюю остроту и важность и, во всяком случае, могла бы подлежать осуществлению лишь с особой осторожностью". Вместе с тем Столыпин обращал внимание Приамурского генерал-губернатора на то, что "означенная мера может почитаться практически приемлемой лишь постольку, поскольку она совместима с теми ограничениями в отношении к корейцам, которые установлены в виде противодействия наплыву в наши владения желтой расы".

Идея реванша, которой был проникнут проект Лехмусара, вообще господствовала в умах и настроениях военной головки, что видно также из следующего отчета 5-го делопроизводства части 1-го обер-квартирмейстера о своей деятельности за истекший (1907) год.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: