Павел Терешкович - Этническая история Беларуси XIX — начала XX века

- Название:Этническая история Беларуси XIX — начала XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БГУ

- Год:2004

- Город:Минск

- ISBN:985-485-004-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Терешкович - Этническая история Беларуси XIX — начала XX века краткое содержание

Для студентов, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, а также всех, кто интересуется этническим прошлым Беларуси и Центрально-Восточной Европы.

Этническая история Беларуси XIX — начала XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

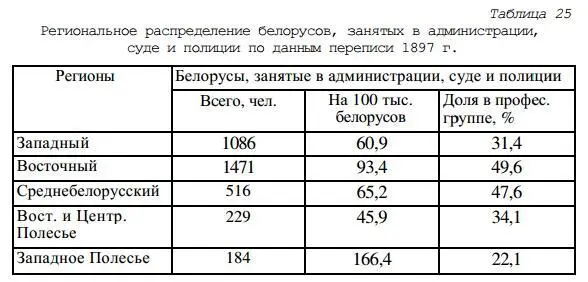

Очевидно, что и в данном случае позиции белорусов на востоке были значительно сильнее, чем на западе.

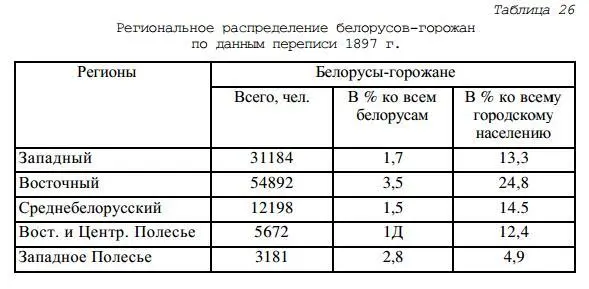

Показателем социальной мобильности является и представительство коренного населения в городах. Табл. 26 представляет обобщенные данные переписи 1897 г. по этому вопросу. И в данном случае социальные ресурсы национальной консолидации были значительно обширнее на востоке, чем на западе.

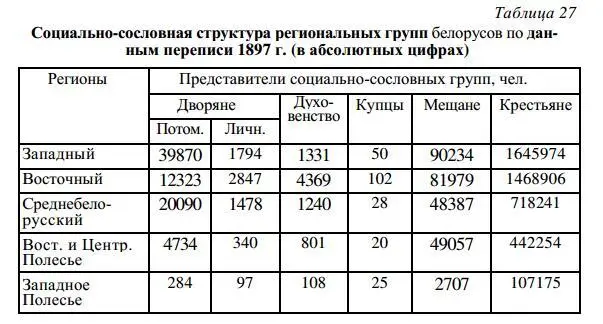

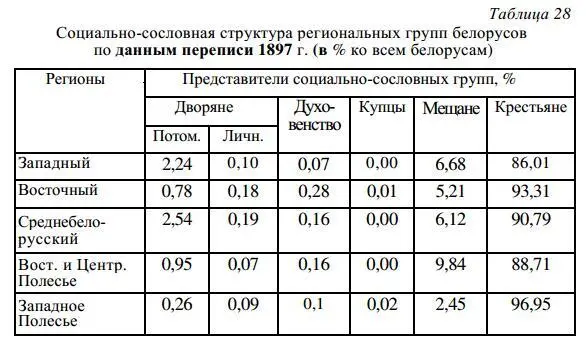

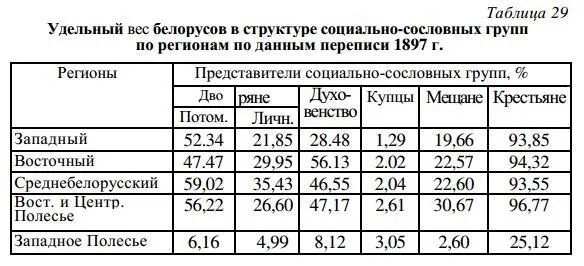

Определенное влияние оказывала и общая сословно-социальная структура региональных групп белорусов (табл. 27-29).

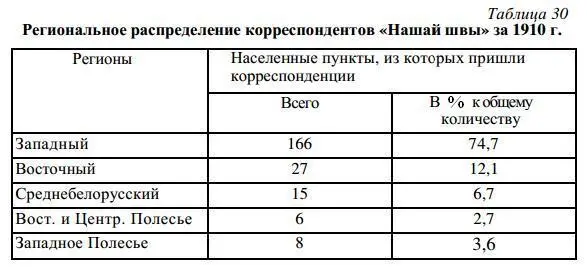

На сколько все эти факторы были существенны в определении темпов развития национальной консолидации показывает анализ территориального распределения корреспондентов «Нашай швы» за 1910 г. Всего за этот год было получено 666 корреспонденции из 291 населенного пункта, 222 из них находились на современной территории Беларуси (табл. 30).

Как видно, решающее значение имели не уровень экономического развития, и не потенциальные «интеллектуальные» ресурсы национального движения, а наличие ресурса его массовой аудитории. Набольшую активность в сотрудничестве с «Нашай швай» проявляли белорусы Западного региона, хотя здесь проживало только 37,4 % всей этнической группы. Решающее значение сыграл фактор грамотности, тут проживало 52,1 % всех грамотных белорусов, а уровень грамотности (18,8 %) был почти на 40 % выше средних показателей. Естественно, что уровень грамотности был напрямую связан конфессиональным составом: в Западном регионе католики составляли почти 31 % всех белорусов. Однако преувеличивать католический фактор не следует. Наибольшее количество населенных пунктов, из которых пришли корреспонденции, были расположены в Слуцком уезде (39, или 17,5 %), где католики составляли лишь 9,5 % всех белорусов. Обращает на себя внимание то, что в целом в Ошмянском, Вилейском, Минском и Слуцком уездах было расположено почти столько же корреспондентских пунктов (48,2 %), сколько и на остальной территории Беларуси. Необходимо подчеркнуть, что распространение национальной идентичности проходило среди белорусов и за пределами современной территории Беларуси. В наибольшей степени это относится к Виленщине и в меньшей к Белосточчине. На территории Виленского уезда располагалось 48 корреспондентских пунктов (больше чем в каком-либо другом), Свенцянского — 7, Сокольского — 10, Вельского — 2. И это не случайно. Белорусы составляли 40,8 % сельского населения экономически активного Виленского уезда, 24,5 % из них были грамотными (это один из самых высоких показателей грамотности).

Виленский, Вилейский, Ошмянский, Минский и Слуцкий уезды представляли собой основное ядро национальной консолидации. Здесь родилась и выросла значительная часть активистов национального движения и творческой интеллигенции. Именно поэтому в диалектной основе белорусского литературного языка основное место заняли среднебелорусские говоры, особенно их северо-западная (минско-молодечненская) группа.

Что же касается остальных регионов, прежде всего Восточного, Среднебелорусского, Центрального и Восточного Полесья, то их относительная пассивность по отношению к национальному движению объясняется, прежде всего, нехваткой ресурса грамотной аудитории. Едва ли можно было ожидать значительного резонанса национальной идеи там, где 92,6 % белорусов были неграмотны, например, на территории Полесья. Сложнее, тем не ме-" нее, объяснить пассивность значительного по своим масштабам интеллектуального ресурса Восточного региона. Дело, видимо, не только в отсутствии достаточной аудитории. В силу традиционно сложившихся условий белорусы (образованные и обладающие достаточно высоким социальным статусом) здесь были лучше интегрированы в структуру официальных социальных институтов.

«Нашаніўская» программа действий для них была чрезмерно радикальной. А собственные устремления не шли далее политически и культурно лояльного регионализма, нашедшего позднее свое отражение в программах таких организаций, как гомельский «Союз белорусской демократии», могилевский «Белорусский национальный комитет», витебский «Союз белорусского народа» [78; 213, с. 53].

Одним из наиболее интересных моментов этнической истории Беларуси рубежа конца XIX — начала XX в. является тенденция включения в процессы национальной консолидации населения Западного Полесья. Показательно, что на этот регион приходилось 3,6 % корреспондентских пунктов «Нашай швы» (это больше, чем на остальной, собственно этнически белорусской территории Полесья). При этом корреспонденции приходили и из Брестского и Кобринского уездов, где белорусское население было ничтожно малым. Уже во второй половине XIX в. статистические источники фиксируют сокращение удельного веса украинского населения в регионе. Так, в период с начала 60-х гг. и до конца XIX в. в Пружанском уезде он снизился с 30 % до 6 %. А с 1897 по 1913 г. общая численность населения, относимого к украинцам в западно-полесском регионе сократилась с 296 до 163 тыс. чел. При этом официальная статистика относит к белорусам подавляющее большинство населения не только Пружанского, но и Кобринского уездов [158, 146]. Характерно, что, начиная с 1903 г. и по 1913 г. практически все призывники на воинскую службу из региона Западного Полесья определяли себя как белорусов [145-147].

Показательно, что согласно переписи 1897 г. позиции белорусов в сфере управления и интеллектуальной деятельности здесь были сильнее, чем у украинцев. Й это при том, что белорусов было всего 20,4 % населения региона, а украинцев — 54,7 %, среди чиновников их представительство было соответственно 22,1 % и 13,9 %, православного духовенства — 15,9 % и 3,8 %, врачей — 11,5 % и 9,2 %, и только среди учителей украинцев было больше (9,7 %), чем белорусов (8,7 %). Не менее показательно, что в Брестском уезде, где удельный вес белорусов не превышал 1,8 % населения, они составляли 29,7 % православных священников, 10,5 % чиновников и 5,4 % учителей [158].

Распространявшаяся белорусская идентичность имела, по большей части, не национальный, а территориальный характер, по принципу «белорусы — потому что живем в Беларуси». При этом население Западного Полесья сохраняло не только свои языковые и культурные особенности, но осознание своего отличия от населения остальной части Беларуси. Об этом свидетельствует, например, содержание заметки, присланной в «Нашу шву» из деревни М. Городец Кобринского уезда. Ее автор, сравнивая свой уезд с «чистой Беларусью», отмечал, что его коренное население составляют «полешуки», язык которых ближе к украинскому [136]. О сохранении локальных самоназваний свидетельствуют производные от них псевдонимы, типа полешук, пинчук, бужа-нин [137, 138]. Распространению представлений об определенной общности с белорусами способствовала ориентация местной интеллигенции на сотрудничество с «Нашай швай». Только в 1908 г. в газете было опубликовано 18 корреспонденции из Брестского и Кобринского уездов, в том числе из Бреста, Лышчиц, Кустына, Остромечева, М. Городца и т. д. Большое значение в данном случае сыграло создание в д. Остромечево библиотеки Павленкова — одной из первых сельских библиотек в Беларуси. Масштаб ориентации на белорусское национальное движение не следует преувеличивать. Вместе с тем очевидно, что хотя влияние белорусского движения было ограничено, оно значительно превосходило по своему масштабу украинское. Характерно, что Л. Василевский отмечал, что «в то время как национальные украинские издательства из Киева этому населению абсолютно неизвестны, тут есть читатели «Нашай швы» [402, с. 295].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: