Павел Терешкович - Этническая история Беларуси XIX — начала XX века

- Название:Этническая история Беларуси XIX — начала XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БГУ

- Год:2004

- Город:Минск

- ISBN:985-485-004-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Терешкович - Этническая история Беларуси XIX — начала XX века краткое содержание

Для студентов, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, а также всех, кто интересуется этническим прошлым Беларуси и Центрально-Восточной Европы.

Этническая история Беларуси XIX — начала XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

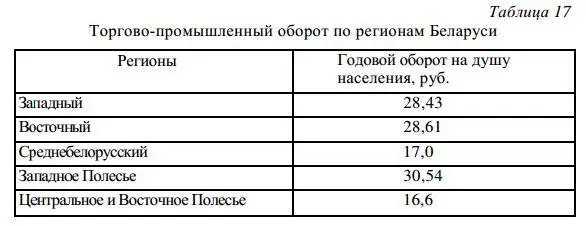

В табл. 17 представлены обработанные данные «Торговли и промышленности...» региональных особенностей экономического развития (за основу взято региональное деление, представленное во второй главе).

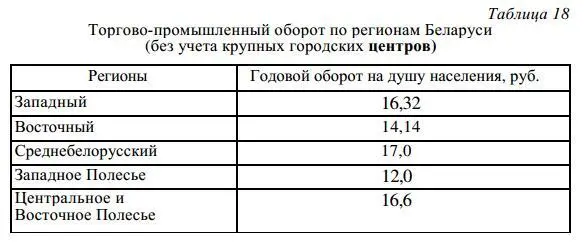

Обращает на себя внимание, что уровень развития Восточного региона даже несколько превосходил показатели Западного региона, а Полесье выглядело не столь уж безнадежно. Однако при этом необходимо учитывать, что крупные городские центры давали большую часть оборота. Например, в Западном Полесье на Брест, который составители «Торговли и промышленности...» причислили наряду с Гродно к «Привислинской полосе», приходилось свыше 70 % всего оборота, а в целом по Беларуси крупные города (Минск, Гродно, Витебск, Могилев, Гомель и Брест) давали 48,4 % оборота. Поэтому региональные тенденции лучше отражают данные по преимущественно аграрным регионам (табл. 18).

Материалы «Торговли и промышленности...» свидетельствуют, что для экономического развития Беларуси рубежа веков была характерна мозаичность, сильные регионы соседствовали в буквальном смысле с патриархальными. Абсолютный минимум развития товарно-денежных отношений в Беларуси представлял так называемый Беловежский район с населением 45 тыс. чел., где на каждую душу приходилось всего лишь 4 руб. оборота в год. Наряду с Камень-Каширским районом в Волынском Полесье Украины (107 тыс. чел.) это абсолютный минимум в масштабах всей восточной части Центрально-Восточной Европы.

Слабые в экономическом отношении районы встречались как в Западном, так и в Восточном регионах. Удивляет в этом отношении исключительно низкий уровень развития таких районов, как Воло-жинский, Глубокский, Друйский и Диснянский (всего лишь по 8 руб. на чел.). На востоке особо выделялся Черейский (5 руб.), Чечерский (6 руб.), Сенненский (8 руб.), Климовичский (9 руб.) районы.

Из аграрных регионов наиболее развитым был Ошмянский район (40 руб.), приближавшийся по своим показателям к прибалтийскому уровню. Выше среднего был уровень развития Оршанского и Шкловского (по 25 руб.), Слонимского, Несвижского и Мозырского (по 23 руб.), Борисовского и Мстиславльского (по 21 руб.), Бобруйского и Речицкого (по 20 руб.) районов.

Среди крупных городских центров вне всякого сомнения лидировал Минский район (120 руб.), оборот которого (27 360 тыс. руб.) составлял 15,8 % всего товарно-промышленного оборота Беларуси. За ним следовал Витебск (97 руб.), Брест (88 руб.), Гомель (68 руб.), Гродно (62 руб.) и Могилев (55 руб.).

Таким образом, с точки зрения интенсивности развития рыночных отношений потенциальные возможности крупнейших регионов Беларуси: Западного и Восточного были примерно одинаковы.

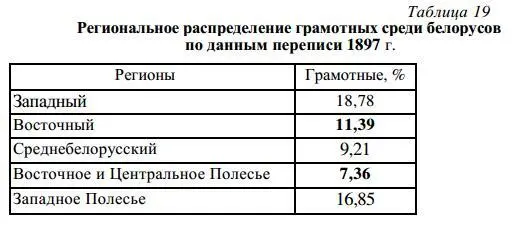

Различия же в темпах развития национальной консолидации были обусловлены другими факторами, в первую очередь уровнем массовой грамотности (табл. 19).

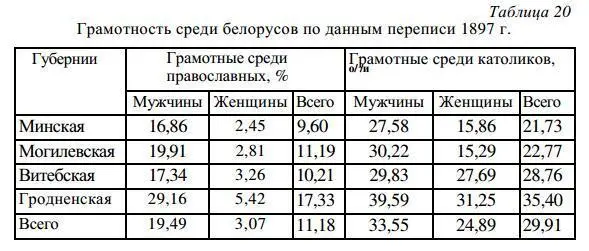

Региональные различия в уровнях грамотности были в первую очередь обусловлены конфессиональным фактором. В целом из 642 тыс. грамотных белорусов католики составляли 29,07 % (при том, что удельный вес католиков среди белорусов составлял только 13,44 %). Грамотность среди белорусов-католиков доходила до 27,9 %, среди белорусов православных — только 11,42 %. Именно эта особенность обусловила особую роль католиков в формировании белорусской национальной идентичности и всей национальной общности в целом. При этом особое значение имел фактор женской грамотности, существенно варьирующий как в зависимости от региона, так и в первую очередь от конфессиональной принадлежности (табл. 20).

Если разница в грамотности между белорусами-католиками и православными была кратной почти трем, то между белорусками-католичками и православными — восьми. Заметна также определенная интерференция между конфессиональным влиянием. На востоке Беларуси, где доля католиков была незначительна и православие доминировало, удельный вес грамотных белорусок-католичек был в два раза ниже, чем на западе. И, наоборот, на западе, где католицизм если и не доминировал, то был достаточно влиятелен, доля грамотных белорусок православных была в два раза выше, чем на востоке. На эту тенденцию наслаивались и региональные особенности. Наименьшими показатели женской грамотности были среди белорусок Центрального и Восточного Полесья. В Пинском уезде они составляли всего 1,24 %, Мозырском — 1,47 %.

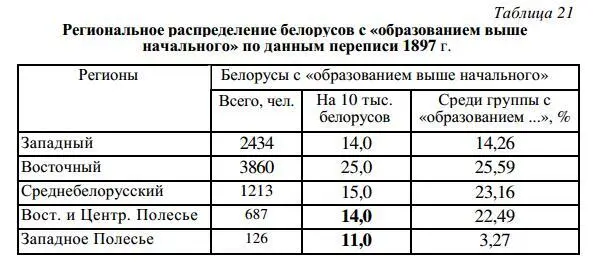

Темпы развития национальной консолидации во многом определялись наличием социальных ресурсов развития национального движения, т. е. в первую очередь интеллигенции (табл. 21).

Как видно, региональное распределение «грамотных» и «образованных» белорусов не совпадало. Уровень грамотности среди белорусов был заметно выше на западе, а образованности — на востоке. На востоке было сконцентрировано до 46 % всех белорусов с «образованием выше начального». Это обстоятельство сильно повлияло на региональные особенности процесса формирования белорусской нации и стало одним из факторов, осложнивших его развитие.

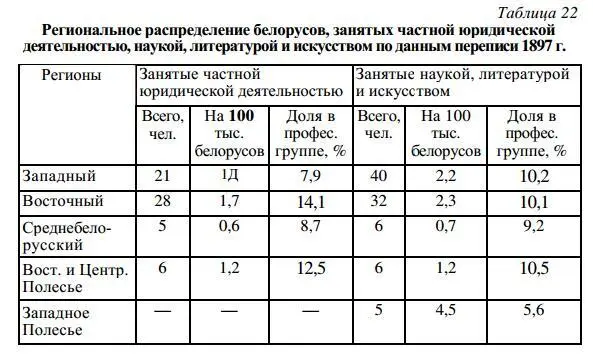

Так же как и в случае с распределением лиц с «образованием выше начального», видно, что в значительной степени этот социальный ресурс был сконцентрирован на востоке, где его активность не могла вызвать значительного резонанса, вследствие относительно низкого уровня грамотности населения (табл. 22).

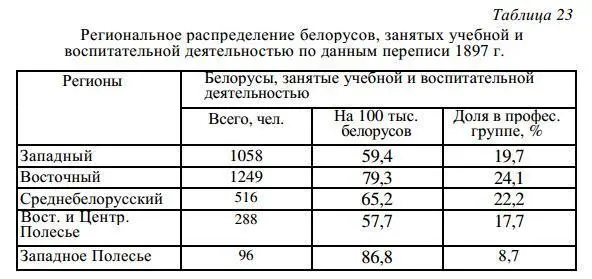

Похожая ситуация сложилась и с региональным распределением учителей-белорусов (табл. 23).

Как критическая масса, так и концентрация белорусов среди занятых в сфере образования возрастала с запада на восток. Показатели Западного Полесья следует рассматривать особо, вследствие специфики ситуации в регионе.

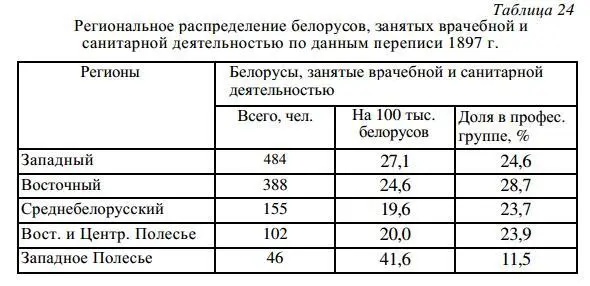

Региональное распределение белорусов-врачей в меньшей степени отражает эту тенденцию (табл. 24).

Как уже отмечалось в предыдущей главе определенное воздействие на развитие национальной консолидации оказывает наличие потенциальных и реальных возможностей восходящей социальной мобильности для групп коренного населения. Одним из маркеров ее является представительство среди чиновников (табл. 25).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: