Ирвинг Финкель - Ковчег до Ноя: от Междуречья до Арарата

- Название:Ковчег до Ноя: от Междуречья до Арарата

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Олимп-Бизнес

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9693-0347-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирвинг Финкель - Ковчег до Ноя: от Междуречья до Арарата краткое содержание

Автор книги Ирвинг Финкель – британский ассириолог, ассистент-хранитель клинописной коллекции Отдела Ближнего Востока Британского музея.

Издание предназначено для ассириологов, историков Древнего Востока, историков литературы, историков техники, библеистов, религиоведов, философов, богословов и для всех, кто интересуется историей и культурой Древнего мира.

Ковчег до Ноя: от Междуречья до Арарата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При восходе Солнца руку к умащению я протянул;

Перед заходом Солнца было готово судно.

[Сдвигать его с места] было трудно.

Кольями сверху и снизу его подпирали,

Пока не погрузилось оно в воду на две трети.

Гильгамеш XI: 76–80Термин «умащение» в строке 76 относится к описываемой в этих строках деятельности – нелегкой и занявшей целый день. Работа по обмазке корпуса судна битумом снаружи и изнутри была еще тяжелее, но в версии Гильгамеша именно работе с жиром уделено особое внимание. Возможно, эта операция завершилась каким-то священным обрядом. Жир, доставленный Пузур-Эллилем, накладывал, вероятно, он сам, с помощью инструмента girmadû, представлявшего собой деревянный валик. В этом не остается сомнений, если сравнить данный отрывок с описанием Чесни, где такой валик применяется для разглаживания свежего битумного слоя. Один и тот же валик, вероятно, применялся сначала для битумного слоя, а затем для операций с жиром. Пузур-Эллиль, наверное, следил за выполнением обеих операций – наложения битума и окончательной герметизации с помощью жира – и, вероятно, справился с ними достаточно хорошо, чтобы заслужить столь выдающуюся награду:

Человеку, засмолившему судно – корабельщику Пузур-Эллилю —

Отдал я дворец и все имущество.

Гильгамеш XI: 95–96Эта незабываемая картина мне кажется предназначенной для кинофильма. Слово «дворец» здесь представляет позднейшую вставку, имеющую целью показать, что Атрахасис с самого начала имел царское звание. В последнюю минуту мы видим Пузур-Эллиля, который, можно себе представить, потакая Атрахасису, без возражений участвовал в его безумной затее построить судно типа «уплыву-от-вас-всех-куда-нибудь-подальше» (одновременно участвуя в саркастических беседах о нем с рабочими за кружкой пива). И вот судовой люк задраивается за Атрахасисом. Внимание, важная сцена! Пузур-Эллиль бежит со всех ног во Дворец, ломится через парадный вход, требует приготовить пир, опустошив подвалы с запасами, вызывает из царского гарема столько наложниц, сколько он едва ли может осилить, – и вот он уже лежит неподвижно на подушках царского ложа, пресыщенный и утомленный, и слышит первые капли дождя, кап-кап-кап, по крыше над своей головой…

Если строку 80 в Гильгамеше XI правильно прочесть как «пока он не был покрыт на две трети», то это означает, что слой жира был нанесен только на нижние две трети высоты бортов судна и только снаружи. Это полностью соответствует использованию битума в ниневийском варианте истории, поскольку указанного там количества битума могло хватить лишь на внешние две трети Ковчега Утнапишти. Значит, герметизация бортов выше этой отметки не представлялась необходимой, опасность протечки не считалась высокой. Интересно, что и современные кораклы часто не обмазываются битумом доверху.

Напоследок надо заметить, что вплоть до сегодняшнего дня строчки 76–80 в Гильгамеше XI понимались как описание спуска на воду Ковчега Утнапишти. На самом деле, однако, вряд ли его сначала спустили на воду, а потом нагрузили всем, что там описано. В поддержку данной версии одну из следующих строчек переводят как «мы передвигали вперед колышки на стапеле», при этом безосновательно отбрасывая непонятное слово girmadû, которое теперь, после расшифровки Таблички Ковчега, приобрело вполне реальное значение.

Ковчег не спускали торжественно на воду под крики «ура», и наш вавилонский герой не разбивал бутылку шампанского о его носовую часть. Огромный коракл просто лежал на земле, пока прибывающая вода не сняла и не понесла его, словно забытый на берегу надувной матрац.

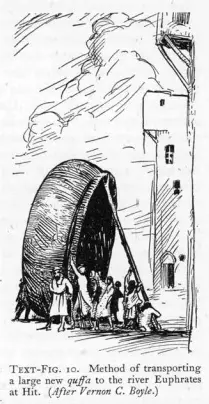

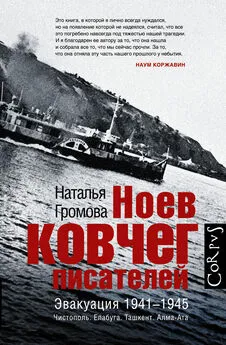

Как спустить на воду большой коракл (если он у вас есть). Спуск большой только что построенной куффы в Хите на Евфрате (по рисунку Вернона Бойля)

9. Жизнь на борту

Звери по двое на борт всходили, ура, ура!

Кенгуру за хобот слонов приводили, ура, ура!

Звери по двое на борт всходили,

Кенгуру за хобот слонов приводили,

От дождя все спасались, в Ковчег подымались.

Английская детская песенка

Ковчег в штормовую погоду, рисунок голландского художника Рейнира Зеемана [118]

В прошлой главе мы, следуя различным версиям истории о Потопе, достроили наш Ковчег, обмазали его битумом и жиром для водонепроницаемости и задраили люк за Атрахасисом и всеми, кто вместе с ним поднялся на борт. Но кого именно он взял с собой, каких животных и кого из людей ? На этот интригующий вопрос наши источники отвечают по-разному.

«Отвергни имущество, жизнь спасай!», говорит бог Энки Атрахасису, ставя перед ним задачу, которая, по сути, остается столь же важной и в современном мире. Во всех трех основных источниках – Старовавилонском Атрахасисе, Табличке Ковчега и XI главе Гильгамеша – мы находим одинаковый призыв: «спасай жизнь!». В Гильгамеше этот призыв усилен и расширен в строке 27: «Подними на борт семя всех живых тварей».

Одна мысль о том, что предстояло Ною в любом его воплощении – вавилонском, еврейском или ином, – должна вызывать в нас сочувствие и беспокойство за него. Подумать только, едва завершив постройку Ковчега, он должен теперь собрать всех этих зверей, построить их парами, как учитель школьников после урока, завести стройной колонной на палубу, а потом еще неизвестно сколько времени следить, чтобы они хорошо себя вели и не передрались…

В практическом отношении животный мир делится для человека на диких зверей и домашних животных. В повествованиях вавилонских поэтов об Атрахасисе используются три разных аккадских выражения: būl ṣēri, umām ṣēri и nammaššû . Слово ṣēru означает глушь, удаленную местность, поля, равнину, степь – в общем, ненаселенные и необрабатываемые земли вдалеке от городов и деревень; в таких глухих местах часто обитают демоны. Слово būlu иногда может означать стадо коров или овец, табун лошадей, иногда – стадо каких-то диких четвероногих животных и даже собирательно диких зверей вообще. Наконец, umāmu означает животное, зверя, часто (хотя не всегда) дикого, а nammaššû – стадо или стаю диких животных.

Прочтя эти объяснения, можно решить, что аккадские слова могут иметь любой смысл, какой вы им пожелаете приписать; но это на самом деле не так. В литературном языке эти слова, конечно, могут иметь очень широкий спектр значений, что делает их малопригодными в научных текстах по естественной истории; но в конкретном контексте обычно бывает нетрудно понять, что именно подразумевается – одно или несколько животных, домашние или дикие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юлия Верба - Одесская сага. Ноев ковчег [litres]](/books/1061964/yuliya-verba-odesskaya-saga-noev-kovcheg-litres.webp)