Борис Акунин - Между Европой и Азией. История Российского государства. Семнадцатый век

- Название:Между Европой и Азией. История Российского государства. Семнадцатый век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082554-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Между Европой и Азией. История Российского государства. Семнадцатый век краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

Семнадцатый век представляется каким-то потерянным временем, когда страна топталась на месте, но в истории Российского государства этот отрезок занимает совершенно особое место, где спрессованы и «минуты роковые», и целые десятилетия неспешного развития. Наиболее тугим узлом этой эпохи является Смута. Это поистине страшное и захватывающее зрелище – сопоставимый по масштабу кризис в России повторится лишь триста лет спустя, в начале XX века. Там же, в семнадцатом веке, нужно искать корни некоторых острых проблем, которые остаются нерешенными и поныне.

Книга «Между Европой и Азией» посвящена истории третьего по счету российского государства, возникшего в результате Смуты и просуществовавшего меньше столетия – вплоть до новой модификации.

Между Европой и Азией. История Российского государства. Семнадцатый век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В начале 1681 года в Бахчисарае был подписан русско-турецкий договор о перемирии на 20 лет. Россия отказывалась от претензий на Правобережье и даже от Запорожья; взамен султан обещал не милитаризировать свою часть Украины и не покушаться на Киев. Условия для Москвы были совсем не блестящие, но по крайней мере завершилась череда разорительных войн, почти не прекращавшихся более четверти века.

Робкие преобразования

С уходом Милославских во внутренней жизни страны начались изменения. Реформой их назвать нельзя, поскольку кардинальных сдвигов не случилось, но общее направление деятельности новых царских советников безусловно было преобразовательным.

В административном смысле сделали немногое.

Несколько упорядочилось региональное управление. Раньше кроме воеводы существовала еще должность губного старосты, который вроде бы представлял интересы местных жителей, а на самом деле был еще одним лихоимцем, тоже требовавшим взяток. Теперь единоличным управителем области становился воевода – исполнительная вертикаль укрепилась.

На центральном уровне замышлялась большая бюрократическая реформа, которая отделила бы гражданскую службу от военной и ввела бы четкую должностную иерархию с чинами – нечто вроде будущей петровской «Табели о рангах». Высшую степень занимал боярин, управляющий столицей и всей судебной системой. На второй степени находился начальник над «ратными околичностями» (нечто вроде военного министра). Третий чин отводился боярину, председательствующему в совете областных наместников; четвертый – смотрителю за украинскими делами и так далее.

Если бы подобная административная революция свершилась, это упорядочило бы ведение государственных дел, но из-за ранней смерти Федора и последующей политической тряски проект остался на бумаге.

Точно так же не успело осуществиться и еще одно полезное начинание: перепись всех крепостных крестьян.

Больше всего после неудачной турецкой войны правительство тревожилось из-за военной отсталости. Осенью 1681 года под председательством Василия Голицына начала работать комиссия, призванная подготовить программу переустройства вооруженных сил с учетом «нововымышленных неприятельских хитростей».

В январе 1682 года комиссия представила Земскому собору свои заключения, которые были одобрены. Предлагалось реорганизовать армию по европейскому образцу, однако речь шла не об учреждении регулярного войска, а всего лишь об изменении названий. Сотни теперь надлежало называть ротами, а сотников ротмистрами, но при этом по ротам расписывали все тех же дворян, а ротмистрами назначали стольников да жильцов, которые от этого не стали бы настоящими офицерами.

Единственным по-настоящему важным событием во внутренней жизни государства была отмена местничества, объявленная на том же Земском соборе. Царь исполнил все формальности: спросил мнение патриарха, который немедленно назвал местничество обычаем, противным христианству; спросил думных людей – они инициативу тоже поддержали; даже бояре, будучи спрошены, горячо одобрили упразднение главной опоры их карьерного преуспеяния.

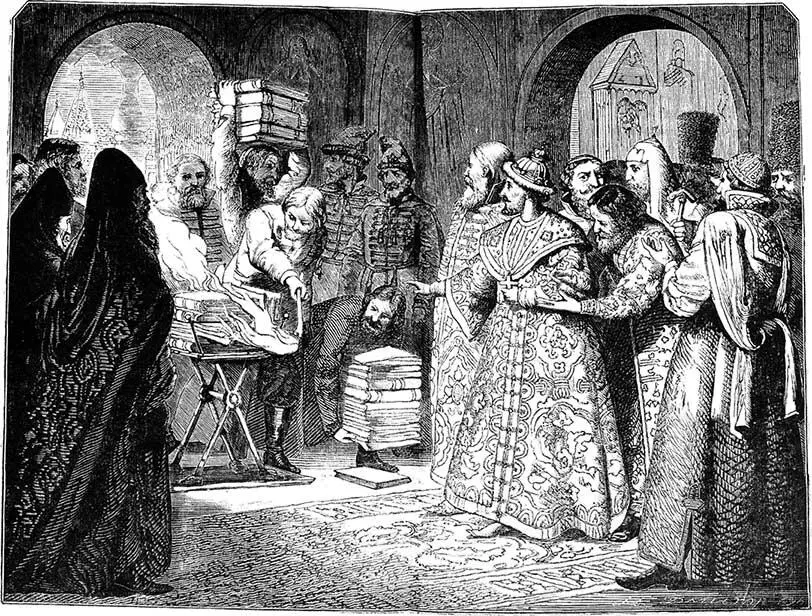

Вышел указ местами более не меряться, а чтоб не возникало соблазна, разрядные книги запретили и сожгли прямо перед царским дворцом. Все экземпляры, имевшиеся в частных домах, подлежали сдаче под угрозой сурового наказания и тоже уничтожались.

Этот шаг давно назрел и был сделан с большим запозданием, но все же удивительно, что такой удар по высшему сословию нанес монарх, из-за слабости здоровья едва справлявшийся со своими обязанностями. При этом никто из бояр не возмутился, не заворчал, а ведь раньше, при Михаиле и Алексее, знатные упрямцы были готовы хоть на плаху лечь, только бы уберечь родовую честь от «потерьки».

Сожжение разрядных книг. Н. Дмитриев-Оренбургский

Причин тут две. Во-первых, нелепость кадровых назначений по голубизне крови стала слишком вопиющим анахронизмом и на практике во всех военных кампаниях царь обычно приказывал начальникам быть «без мест». Отсюда было уже рукой подать до идеи, чтобы отказаться от мест и в мирное время. Во-вторых (это объясняет покладистость бояр и думных дворян на соборе), в семнадцатом веке среди высшей аристократии осталось не так много родов, которые могли похвастаться выдающимися предками. Большинство в думе и правительстве составляла новая знать, предпочитавшая не кичиться «стариной».

Аристократии немного подсластили пилюлю, сохранив некоторые права, приятные для самолюбия, но сугубо декоративные. Например, боярину разрешалось в торжественные дни ездить в карете шестерней, а знати рангом пониже подобная пышность не позволялась.

Еще одним давно уже припозднившимся актом стало учреждение первого русского высшего учебного заведения – Славяно-Греко-Латинской академии с преподаванием не только богословских, но и светских наук. Правда, при Федоре Алексеевиче академия была только запроектирована, а открыли ее уже после смерти царя.

Курс на просвещение всегда идет рука об руку со смягчением нравов. Триумвират Языкова, Лихачева и Голицына заслуживает доброго слова еще и потому, что изъял из уголовного кодекса наиболее варварские наказания. В указе говорилось: «Которые воры объявятся в первой или в двух татьбах, тех воров, пытав и учиня им наказанье, ссылать в Сибирь на вечное житье на пашню, а казни им не чинить, рук и ног и двух перстов не сечь, ссылать с женами и детьми, которые дети будут трех лет и ниже, а которые больше трех лет, тех не ссылать».

Впрочем, это гуманное послабление оказалось недолговечным, потому что вскоре настали суровые времена, и членовредительские наказания восстановились.

Год потрясений

27 апреля 1682 года царь Федор умер бездетным. Старшим из его братьев был пятнадцатилетний Иван, который страдал слабоумием. Такого государя хотели только родственники со стороны матери, Милославские, однако за последние два года мужских представителей этого рода удалили из дворца. За царевича стояли сестры и тетки, но мнением женщин в государственных вопросах на Руси никто не интересовался (очень скоро это изменится).

Младший брат, десятилетний Петр, был мальчиком здоровым и резвым. Его родня Нарышкины и их главный столп Артамон Матвеев находились в ссылке, но вокруг Петра сплотились представители старинных боярских родов – кто-то из неприязни к Милославским, кто-то из искренней заботы о будущем государства. Борис и Иван Голицыны, четверо братьев Долгоруких, Одоевские, Шереметевы и другие аристократы весьма решительно выступили против кандидатуры Ивана. Идя на сидение, где должен был решиться вопрос о престолонаследии, они даже надели под верхнюю одежду кольчуги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: