Борис Акунин - Между Европой и Азией. История Российского государства. Семнадцатый век

- Название:Между Европой и Азией. История Российского государства. Семнадцатый век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082554-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Между Европой и Азией. История Российского государства. Семнадцатый век краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

Семнадцатый век представляется каким-то потерянным временем, когда страна топталась на месте, но в истории Российского государства этот отрезок занимает совершенно особое место, где спрессованы и «минуты роковые», и целые десятилетия неспешного развития. Наиболее тугим узлом этой эпохи является Смута. Это поистине страшное и захватывающее зрелище – сопоставимый по масштабу кризис в России повторится лишь триста лет спустя, в начале XX века. Там же, в семнадцатом веке, нужно искать корни некоторых острых проблем, которые остаются нерешенными и поныне.

Книга «Между Европой и Азией» посвящена истории третьего по счету российского государства, возникшего в результате Смуты и просуществовавшего меньше столетия – вплоть до новой модификации.

Между Европой и Азией. История Российского государства. Семнадцатый век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Царская резиденция оказалась в полной власти восставших. Они никуда не торопились, зная, что управу на них сыскать негде.

Придворный карлик по кличке Хомяк указал, где прячется Афанасий Нарышкин. Выволокли, убили. Убили и Григория Ромодановского, первого полководца державы. Разыскали и умертвили Ивана Языкова, начальника Посольского приказа дьяка Лариона Иванова, начальника Приказа большой казны Аверкия Кириллова и многих других.

Беспорядки продолжились и в последующие дни.

16 мая стрельцы снова приходили с барабанным боем, требовали выдать старого Нарышкина и его сына Ивана, угрожая в случае отказа истребить всех бояр. Царица Наталья боялась, но отца с братом не выдала – спрятала в чулане.

То же повторилось на следующий день. Стрельцы пришли и не уходили. Они начинали уже сами пугаться того, что натворили: в столице анархия и безвластие, государство парализовано, кому-то придется за это отвечать. Нарышкины были нужны, чтобы повинились в злодейских умыслах, и тогда мятеж можно представить как заботу о царской безопасности.

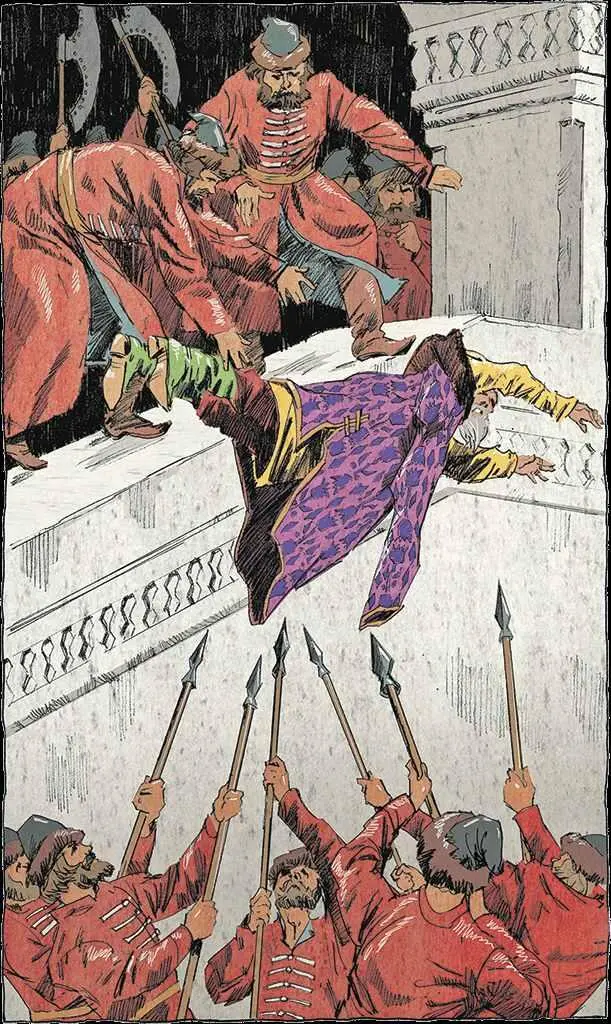

Смерть Артамона Матвеева. И. Сакуров

Снова на передний план вышла Софья, которая в дни убийств никаких публичных действий не предпринимала. Теперь она сказала царице: выдай им хоть брата, иначе мы все погибнем. Возможно, Софья тоже рассчитывала на признания Ивана, которые позволили бы расправиться со всем нарышкинским родом.

Юного Нарышкина причастили, дали в руки икону и выпустили к стрельцам. Те схватили царицыного брата, поволокли в застенок и там подвергли страшным пыткам. Если б он дал показания, что Нарышкины замышляли убить царевича, весь мятеж выглядел бы иначе. Однако Иван выдержал все истязания и не оговорил себя. Его казнили на Красной площади.

Произошло еще несколько убийств. Замучили лекаря Даниэля фон Гадена, якобы отравившего царя Федора – доктора погубило то, что у него дома нашли какую-то сушеную каракатицу и это выставило его чернокнижником. Но настоящей измены обнаружено и доказано не было. Среди стрельцов начались разногласия, большинству уже хотелось восстановления порядка, только бы не понести наказание за бесчинства.

Требования стали умереннее. Царицыного отца Кирилла Полуэктовича стрельцы согласились не убивать, а постричь в монахи. Для других своих врагов тоже требовали не смерти, а ссылки. Всё это было исполнено.

Тут безусловно чувствуется рука Софьи, которая таким образом избавлялась от политических противников. Царевна в эти дни вела себя очень ловко. С одной стороны, она находилась рядом с Натальей и всей царской семьей, ужасаясь кровопролитиям, с другой – тайно принимала стрелецких представителей, обещая отстаивать их интересы.

В конце концов царевна урегулировала ситуацию. Стрельцов удалось успокоить на том, что им пожаловали за радение по десяти рублей каждому, а на Красной площади обещали поставить памятный столп в благодарность за очищение государства от злодеев. Изменили название стрелецкого войска – теперь оно стало именоваться «надворной пехотой», что намекало на близость ко двору. Начальником надворной пехоты по желанию стрельцов сделали Хованского-Тараруя.

Официально переход власти от Нарышкиных к Милославским был оформлен в два этапа.

26 мая по стрелецкой челобитной вместе с Петром и даже выше его, «старшим царем», посадили Ивана Алексеевича. После этого Софья начала угощать стрельцов во дворце, принимая по два полка в день, и 29 мая боярам было предъявлено новое требование: поскольку цари в малых летах, верховной правительницей будет Софья Алексеевна.

Такого на Руси никогда не бывало: чтобы при двух государях правила женщина, к тому же незамужняя девица, но здесь вообще всё было внове. «Третье» государство вступало в период агонии.

Однако истинной властью Софья пока не обладала. В Москве хозяйничала «надворная пехота», эти новоявленные янычары, а ими командовал Иван Хованский. Столкновение между военным диктатором и царевной было неизбежным. В этой борьбе Софья выказала недюжинное искусство.

Силу характера она продемонстрировала во время первого же серьезного кризиса, который не заставил себя ждать.

Когда зашаталась царская власть, покачнулся и авторитет государственной церкви. Патриарх и духовенство никак не смогли воспрепятствовать мятежу, во время убийств 15 мая патриарха самого чуть не затоптали.

Немедленно подняли голову сторонники раскола, которых среди стрельцов было много. По городу бродили проповедники, запрещали креститься тремя перстами. Главным оратором был лишенный сана поп Никита Добрынин, которого враги обзывали Пустосвятом (под этим именем он и известен в истории). Собирались толпы, требовали провести перед царями всенародное прение (публичный диспут) о том, какая вера правильнее. За всем этим, по-видимому, стоял Хованский, который изображал из себя защитника староверия и при победе Пустосвята должен был сильно укрепить свое положение.

5 июля Никита Пустосвят в сопровождении огромной толпы явился в Кремль. Первым успехом Софьи было то, что диспут устроили не на площади, на виду у толпы, а в Грановитой палате. В качестве предлога сослались на то, что царевне перед народом показываться зазорно. Хованский попробовал уговорить Софью не присутствовать на дискуссии, пугая тем, что ворвется народ и всех перебьет. Царевна отвечала, что готова за святую церковь положить голову.

Во время препирательств с Никитой Пустосвятом она одна проявила твердость. Никаких попыток о чем-либо договориться, как, собственно, и религиозного диспута в строгом смысле не произошло. Пустосвят, выйдя из палаты, объявил народу, что посрамил никонианцев. Все, ликуя, разошлись.

А дальше Софья поступила так же, как во время заговора. Она провела несколько кулуарных встреч с влиятельными стрельцами и всем им твердила: при победе раскольников царская семья из Москвы уедет, и виноваты в этом будете вы. Стрельцам без царства оставаться было страшно. Они начали говорить, что в церковные дела мешаться не хотят, не их ума дело. Софья щедро награждала выборных, а рядовым стрельцам велела выдать вина – по ушату на десять человек. К винопитию проповедники раскола относились плохо, а стрельцы – хорошо. Настроение массы быстро переменилось. Когда стало известно, что старцев кое-где уже поколачивают, Софья велела арестовать Никиту Пустосвята и отрубить ему голову. Хованский заступиться за своего протеже не посмел.

Сцена из оперы М. Мусоргского «Хованщина», увековечившей имя Хованского-Тараруя. ( Большой театр)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: