Глеб Носовский - Счет лет от Христа и календарные споры

- Название:Счет лет от Христа и календарные споры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, АСТ

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-048474-4, 978-5-271-22630-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Глеб Носовский - Счет лет от Христа и календарные споры краткое содержание

Книга не требует от читателя специальных знаний и предназначена для всех, кто хочет разобраться в нашей истории и ее многочисленных загадках.

Счет лет от Христа и календарные споры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Любопытно отметить одну важную особенность скалигеровских – да и не только скалигеровских, – датировок: почти все они следуют правилу «чем древнее, тем лучше». А именно: из множества допустимых значений датировки (скажем – из всех возможных решений той или иной хронологической задачи) всегда выбиралось НАИБОЛЕЕ ДРЕВНЕЕ. Кажется, это правило сохраняет свое значение и в наши дни. Возможно, оно основано на каких-то психологических предпочтениях, связанных с представлениями «о древности рода» и т. п. Мы покажем, как это правило действует в случае принятых ныне датировок Рождества Христова и Первого вселенского собора.

Представим себе хронолога XVI века, который датирует эти два события, пользуясь их календарно-астрономическими описаниями (см. о них выше). Зададимся вопросом: какие самые простые ограничения существовали для него снизу? Другими словами, древнее каких дат он заведомо не мог зайти при датировке? Вспомним, что в описании обоих событий – Рождества Христова и Первого вселенского собора, – участвует день весеннего равноденствия (точка весны), скорость смещения которого по числам юлианского календаря была уже прекрасно известна в XVI веке. Значением этой скорости широко пользовались средневековые хронологи того времени – и Скалигер в том числе.

Ответ следующий.

В случае датировки Рождества Христова, хронолог XVI века, как мы видели, предполагал, что в год Воскресения Христа весеннее полнолуние приходилось на 24 марта. Отсюда прямо следовало, что точка весны не могла быть позднее 24 марта – поскольку полнолуние 24 марта было уже весенним, уже после точки весны. Простой арифметически расчет, вполне выполнимый в XVI веке, показывает, что точка весны была 24 марта около 100 года до н.э. А ранее того времени она приходилась на более поздние числа календаря – что было для нашего хронолога уже недопустимо. Значит, наш воображаемый хронолог НИКАК НЕ МОГ ДАТИРОВАТЬ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО РАНЕЕ, ЧЕМ 100 ГОДОМ ДО Н.Э. Реальный средневековый хронолог «не дотянул» до этой нижней границы всего 100 лет. Но ведь не надо забывать, что при решении этой хронологической задачи ему надо было и другим условиям удовлетворять!

Легко показать, что согласно правилу «чем древнее, тем лучше», у нашего воображаемого хронолога XVI века была на самом деле ТОЛЬКО ОДНА возможность «решить» свою хронологическую задачу – а именно, «решить» ее так, как это и сделал Дионисий Малый. Покажем это.

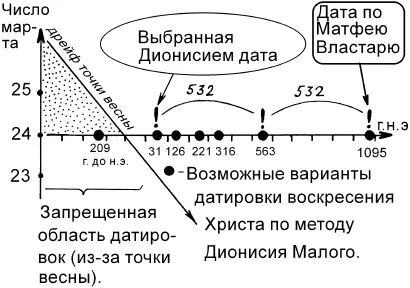

В своих расчетах даты Воскресения хронолог XVI века при вычислении полнолуний, средневековый хронолог должен был пользоваться пасхальными таблицами. Напомним, что указанный Дионисием Малым 31 год н.э. в качестве года Воскресения, удовлетворяет календарным «условиям Воскресения», только если рассчитывать полнолуние (иудейскую Пасху) по православной пасхалии. Согласно пасхалии, в окрестности вышеупомянутой границы (100 год до н.э.) полнолуние (иудейская Пасха) приходилось на субботу 24 марта, а христианская Пасха – на воскресение 25 марта только в следующие годы: … 209 год до н.э., 31 год н.э., 126 год н.э., 221 год н.э., 316 год н.э. … Выбрать из этого ряда 209 год до н.э. в качестве датировки Воскресения Христа наш хронолог не мог – эта дата была уже за допустимой границей (точка весны была тогда уже 25 марта). Поэтому самой ранней приемлемой датой для средневекового хронолога, решающего эту календарно-хронологическую задачу методами вычислительной астрономии своего времени, был 31 год н.э. Именно эту САМУЮ РАННЮЮ дату он и выбрал! См. рис. 4.

Рис. 4. Почему средневековые хронологи в качестве даты воскресения Иисуса Христа выбрали именно 31 год н.э.? Потому что это была САМАЯ РАННЯЯ возможная для них дата. Иначе нарушались календарные условия Воскресения: из-за векового смещения точки весны в юлианском календаре 24 марта в эпоху до н.э. было РАНЬШЕ ТОЧКИ ВЕСНЫ и потому никак не могло быть первым ВЕСЕННИМ полнолунием (XIV Луной). Поэтому средневековые хронологи просто НЕ МОГЛИ датировать Рождество Христово ранее, чем началом н.э.

В случае датировки первого Вселенского собора – то же самое. Наш воображаемый хронолог знал, что точка весны приходилась во времена Собора не позднее 21 марта. Иначе не могла быть составлена пасхалия, в которой самая ранняя христианская Пасха приходится на 22 марта. Ведь христианская Пасха должна быть по крайней мере на день позже весеннего равноденствия, см. выше.

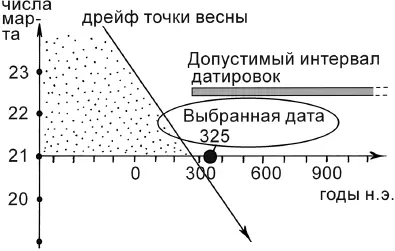

Далее, он без труда мог рассчитать, что точка весны приходилась на 21 марта в конце III века н.э., а ранее этого времени она была 22 марта или позднее. Значит, хронолог XVI века не мог датировать Никейский собор ранее, чем концом III века н.э. Иначе самая ранняя христианская Пасха оказалась бы раньше точки весны. Но это невозможно по определению Пасхи, см. выше. И что же мы видим? Была принята привычная ныне датировка началом IV века. То есть – опять выбрана САМАЯ РАННЯЯ дата из возможных! См. рис. 5. Именно эта «экстремальная» датировка и вошла в хронологическую версию Скалигера. Итак, справедливо следующее

УТВЕРЖДЕНИЕ 5.

Средневековые хронологи не могли «опустить вниз» дату Первого вселенского собора ранее IV века н.э., потому что уже в III веке и до того весеннее равноденствие попадало позже самой ранней календарной Пасхи 22 марта, что невозможно по апостольскому правилу о Пасхе (которое, естественно, отслеживали хронологи). Дионисий Малый или любой другой средневековый хронолог не мог «вычислить» дату Рождества Христова так, чтобы она оказалась ранее I века до н.э., потому что уже во II веке до н.э. и ранее положение весеннего равноденствия исключало иудейскую Пасху 24 марта, а это противоречило бы календарным «условиям Воскресения». В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ПРОСТАЯ, БЕЗ ТРУДА РАСЧИТЫВАМАЯ НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ДАТИРОВОК БЫЛА ДОСТИГНУТА СРЕДНЕВЕКОВЫМИ ХРОНОЛОГАМИ. См. рис. 4 и рис. 5.

Рис. 5. Почему средневековые хронологи в качестве даты. Первого Никейского собора выбрали именно 325 год н.э.? Потому что в более ранние эпохи (в III веке и ранее) день весеннего равноденствия приходился бы позже самой ранней календарной Пасхи 22 марта. Что вызвало бы противоречие с апостольским правилом о Пасхе

ЗАМЕЧАНИЕ. Еще раз подчеркнем важное обстоятельство, о котором мы уже говорили выше. Определение даты события по дню весеннего равноденствия может показаться на первый взгляд исключительно заманчивым способом датирования древних событий, ввиду чрезвычайной простоты вычислений по этому способу – всего лишь в одно арифметическое действие. По-видимому, именно таким способом датирования и ограничивались хронологи XVI – XVII веков (если он был применим в их задаче). Дальнейшего исследования они не проводили и не утруждали себя оценкой возможной ошибки такого метода. Однако кажущаяся на первый взгляд простота и привлекательность датировки по равноденствию очень обманчива. Как уже отмечалось выше, в действительности определение точки весны – сложная астрономическая задача. Ее могли вычислять с большими ошибками даже в позднее Средневековье. Но ошибка в положении точки весны всего на несколько дней приводит к гигантским ошибкам в хронологии – на сотни и тысячи лет. Возможно, если бы средневековые хронологи были бы более внимательны и осторожнее пользовались таким опасным методом датирования, привычная нам хронология была бы другой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: