Андрей Харук - Me 163 «Komet» — истребитель «Летающих крепостей»

- Название:Me 163 «Komet» — истребитель «Летающих крепостей»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-61021-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Харук - Me 163 «Komet» — истребитель «Летающих крепостей» краткое содержание

Новая книга ведущего историка авиации ставит в этих дискуссиях окончательную точку, воздавая должное перспективному истребителю, со всеми его достоинствами и недостатками.

Me 163 «Komet» — истребитель «Летающих крепостей» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

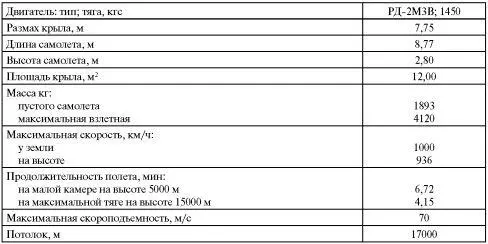

На втором экземпляре («Ж-2») в мае 1947 г. установили ЖРД, но эта машина оказалась на редкость невезучей. В ходе наземных испытаний 16 июля 1947 г. произошел взрыв малой камеры, повредивший хвостовую часть машины, и её пришлось на несколько недель отправить в ремонт. А первый полет «Ж-2», состоявшийся 2 сентября 1947 г., стал и последним. Самолет успешно набрал высоту 3000 м, но при заходе на посадку пилотировавший его А. Пахомов неверно выполнил расчет, и машина проскочила ВПП. Пилот не пострадал, но у самолета была разбита носовая часть и его решили не восстанавливать.

Тем временем на «Ж-1» макетный двигатель заменили рабочим, и 4 октября 1947 г. Юганов поднял машину в воздух на ракетной тяге. Полет, продолжавшийся 12 минут, был успешным, но при посадке у самолета не вышло шасси. Пилот сумел посадить «Ж-1» на «брюхо» с минимальными повреждениями, но неудачи продолжали преследовать испытателей. 21 октября, после завершения ремонта при запуске двигателя на земле произошел взрыв большой камеры, в результате чего у ЖРД вырвало сопло. Ремонт самолета закончился к 20 ноября. Однако дальнейшие испытания приостановили. Выяснилось, что эксплуатация кислотного ЖРД в зимних условиях не отработана. После каждого полета нужно промывать всю систему водой, а делать это на морозе в аэродромных условиях затруднительно. Кроме того, стояла неподходящая для высотных полетов погода. Микоян дал указание полеты не проводить и законсервировать самолет до марта 1948 г.

На судьбе самолета сказалась позиция заказчика. С одной стороны, военные поняли, что такой перехватчик им не нужен, с другой — настаивали на продолжении полетов с целью накопления опыта эксплуатации самолетов с ЖРД. После расконсервации машины 31 мая 1948 г. А. Пахомов выполнил 13-минутный испытательный полет, который прошел без происшествий. Однако министерство авиационной промышленности отнюдь не горело желанием «накапливать опыт эксплуатации» столь небезопасной техники, к тому же, не имеющей шансов попасть в серийное производство. Поэтому больше И-270 в воздух не поднимался.

Японские клоны

Осенью 1943 г. в Бад Цвишенане японскому военному атташе был показан в полете самолет Ме 163. Демонстрация произвела сильное впечатление. Несмотря на то, что немецкие специалисты не скрывали от союзника проблем, связанных с разработкой ракетных истребителей, и прежде всего — их силовых установок, атташе передал на родину исполненный энтузиазма доклад, в котором отмечал преимущества Ме 163 как идеального самолета для отражения налетов на Японские острова американских тяжелых бомбардировщиков. Доклад содержал предложение немедленно начать переговоры с Третьим рейхом с целью приобретения лицензии на Ме 163 и его двигатель. Однако японские конструкторы и инженеры не разделяли энтузиазма атташе. Среди ожидаемых трудностей они в первую очередь указывали на полное отсутствие опыта постройки столь неординарных машин. Кроме того, в 1943 г. уже ощущалась ограниченность сырьевой базы Японии и перебои с энергоснабжением — ни один химический завод не мог принять заказ на производство достаточно больших партий перекиси водорода.

Но пока инженеры анализировали новую конструкцию, а авиаторы вели горячие дискуссии о возможных способах боевого применения Ме 163, чиновники начали переговоры с Германией, завершившиеся приобретением за 20 миллионов рейхсмарок лицензии на производство самолета Ме 163В и двигателя HWK 109-509A. В соответствии с лицензионным соглашением немецкая сторона обязывалась передать Японии полную конструкторскую документацию (на светокопиях), а также информацию о технологии изготовления самолета и двигателя. Кроме того, в Японию следовало доставить натурные образцы самолета и двигателя, а также откомандировать группу специалистов для обучения японских инженеров. На рубеже марта-апреля 1944 г. документация (чертежи самолета и двигателя, а также описания технологических процессов изготовления компонентов топлива) была подготовлена и вместе с несколькими немецкими инженерами принята на борт двух японских подводных лодок. Первая из них, Ro-501 (переданная Германией U-1224), на борту которой находился также разобранный планер Ме 163В, вышла из Киля 30 марта 1944 г., но 13 мая в центральной части Атлантики была потоплена поисковоударной группой во главе с американским эскортным авианосцем «Боуг».

Японская версия Me 163B, Mitsubishi J8 Ml Shusui. Самолет получил двигатель в середине 1945 г.

Японский летчик после полета на MXY8.

Вторая — I-29 (на нее помимо документации погрузили ЖРД) вышла из Лорьяна 16 апреля и благополучно достигла Сингапура 14 июля 1944 г. Здесь документацию и ЖРД сгрузили на берег и доставили в Японию воздушным путем. Надо сказать, это решение было правильны: ведь I-29 Японских островов так и не достигла — 26 июля у Филиппин её потопила американская субмарина «Санфиш». В феврале 1945 г. была предпринята ещё одна попытка доставить в Японию образец Ме 163В, но немецкая подлодка U-864, на которую погрузили «Комет», была потоплена у Бергена (Норвегия) британской субмариной «Венчурер».

К моменту прибытия документации на Ме 163В военно-политическая ситуация Японии существенно ухудшилась — флот Дзисабуро Одзавы был разгромлен в ходе сражения в Филиппинском море, а американцы создали авиабазы на Марианских о-вах, с которых бомбардировщики В-29 могли совершать налеты на Японские острова. Это послужило толчком для ускорения работ по внедрению Ме 163В в производство. Программа изначально рассматривалась как совместная, осуществляемая в интересах как морской, так и армейской авиации. Однако практически сразу же между видами вооруженных сил возникли противоречия: если управление авиации Императорского флота (Кайгун Коку Хомбу) настаивало на скорейшем внедрении в производство самолета, являющегося точной копией Ме 163В, то соответствующий армейский орган считал, что лучше потратить чуть больше времени, но доработать конструкцию, устранив его недостатки. В конечном итоге победила точка зрения флота, поскольку такой подход обещал более быстрый эффект. Были сформулированы тактико-технические 19-Си, фактически описывающие Ме 163В. Первоначальный анализ проектной документации осуществлял 1-й авиационный технический арсенал флота в Йокосуке, но полную адаптацию конструкции к условиям производства в Японии и сам выпуск самолетов поручили фирме «Мицубиси». Возглавил работы Мидзиро Такахаси.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: