Татьяна Симонова - Советская Россия (СССР) и Польша. Русские антисоветские формирования в Польше (1919–1925 гг.)

- Название:Советская Россия (СССР) и Польша. Русские антисоветские формирования в Польше (1919–1925 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ЦГИ»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91791-105-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Симонова - Советская Россия (СССР) и Польша. Русские антисоветские формирования в Польше (1919–1925 гг.) краткое содержание

С использованием широкого круга опубликованных и архивных источников рассмотрен процесс создания антисоветских формирований. Выявлены последствия противоречий между геополитическими целями польского военного руководства и стремлением русских монархистов к «единой и неделимой» России. Изучены условия содержания контингента антисоветских формирований после его интернирования в польских лагерях и способы его использования в антисоветских целях.

Освещена деятельность Российско-украинской делегации, смешанной советско-польской комиссии по репатриации (РУД) и Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР по возвращению в Россию и на Украину амнистированных беженцев. Дан анализ деятельности Ф. Нансена в процессе репатриации беженцев в Россию, а также ГПУ и НКВД по законодательному обеспечению этого процесса. Выявлены факты противодействия репатриации со стороны польского военного ведомства. Подведены итоги репатриации амнистированных беженцев на родину, а также рассредоточения отказавшихся от репатриации беженцев.

Советская Россия (СССР) и Польша. Русские антисоветские формирования в Польше (1919–1925 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не теряя времени даром, 16 ноября Б. Савинков в Мозыре, захваченном Булак-Балаховичем, от имени РПК заключил соглашение с Белорусским политически комитетом (БПК) о совместных вооруженных действиях против Советской России.

Спустя два дня от имени РПК был подписан договор с Петлюрой как главой УНР о совместных действиях «союзных войск» [371]. Однако во второй половине ноября 1920 г. «начальник белорусского государства и главнокомандующий всех вооруженных сил на территории Белоруссии» [372]столкнулся с наступлением Красной армии, которое завершилось полным его окружением.

3 декабря Булак-Балахович вернулся в Варшаву. Личный состав НДА понесла значительные потери в боях с Красной армией. Позже Б. Савинков на допросе констатировал: «Поход… закончился плачевно» [373]. Однако в декабре 1920 г. «есаул» Б. Савинков, отметив «недостатки» в погромном походе «батьки» по территории Белоруссии, подчеркивал: «Метод, избранный генералом Булак-Балаховичем для борьбы против красных, был правильным. Остается этот метод усовершенствовать» [374].

Потерпев поражение менее чем через два месяца после начала самостоятельного «военного похода» в Белоруссию, 8 декабря Булак-Балахович отдал приказ разоружаться. НДА подлежала интернированию, 12 декабря 1920 г. был издан приказ о создании специальной комиссии по ее ликвидации [375]. РПК Б. Савинкова официально был распущен 15 декабря, ранее, 1 ноября, была ликвидирована экспозитура в Калише.

Вся работа по организации русских отрядов в Польше проходила тайно. «Польские круги абсолютно ничего не знали о существования соглашения между польским правительством и Савинковым», – доносил из Варшавы в ВЧК один из агентов службы контрразведки Б. Савинкова [376].

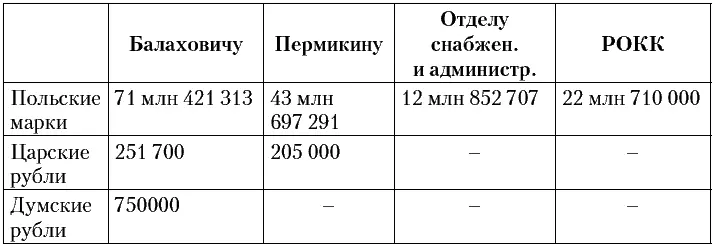

Сохранившиеся архивные материалы позволяют определить размах финансовой поддержки антисоветских формирований со стороны польского военного руководства. На эту деятельность только из польского бюджета через военное министерство в период с 1 июля по 20 декабря 1920 г. РПК получил 170 миллионов польских марок, 8 миллионов российских царских рублей и 2 миллиона «думских рублей». При этом через отдел снабжения и администрации РПК финансовые средства проходили только для 3РА, армия Булак-Балаховича получала финансирование из польского бюджета напрямую.

Из этих сумм на нужды обеих армий (Булак-Балаховичу и Пермикину), а также эмигрантскому Русскому обществу Красного Креста (РОКК) было выдано [377]:

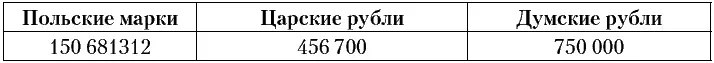

Всего на военные цели было израсходовано:

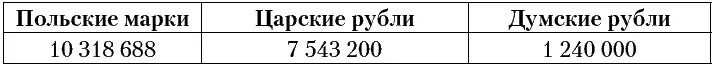

На на деятельность секретного Информационного бюро [378]под руководством младшего брата Савинкова – Виктора было израсходовано:

Так завершился период «боевой деятельности» созданных на средства из небогатого польского бюджета антисоветских формирований. Несмотря на активную деятельность французских военных миссий в Польше и Прибалтике, а также «эмиссаров» по вербовке контингента добровольцев в Прибалтийских государствах и Финляндии, численность отрядов не достигла запланированных французским командованием величин. Финансовые средства, проходившие через РПК Б. Савинкова, как правило, не доходили до назначения: добровольцы испытывали недостаток в обеспечении, снабжении и вооружении. Недостаток снабжения, плохая организация, наличие непреодолимых разногласий геополитического характера не позволили русским офицерам бывшей Северо-Западной армии найти общий язык с польским командованием.

Сверхсекретная деятельность второго отдела штаба военного министерства завершилась успешно лишь в случае с НДА Булак-Балаховича. Однако его «поход» в Белоруссию продемонстрировал моральное разложение личного состава армии, способного лишь на действия полубандитского и погромного характера в отношении мирного населения.

Несмотря на энергичные усилия «демократа» Б. Савинкова – единственной политической фигуры, которой могли доверять польские военные лидеры, союз польской и российской демократий против, казалось бы, единого врага – большевизма не состоялся. Авторитет Б. Савинкова не был настолько убедительным, чтобы расположить к этой фигуре сторонников «единой и неделимой» России – подавляющий по численности контингент антисоветских формирований в Польше. На тесное сотрудничество с Белой армией, независимо от фигуры, ее возглавлявшей, польское руководство не могло пойти ввиду противоположности геополитических претензий сторон.

Все без исключения руководящие чины Белой армии не представляли себе иной России, кроме как в государственных границах Российской империи. Они не смогли переступить через территориальные потери в угоду союзу с кем угодно. Для них большим врагом, чем большевики, заключившие Брест-Литовский договор, затем – договоры с лимитрофами за счет территорий с коренным русским населением, – были поляки, которые рассчитывали на присоединение восточных «кресов». Никто из лидеров русской эмиграции, особенно военной, не принял Рижского мирного договора, считая его незаконным и грабительским. Руководитель российской дипломатической миссии в Варшаве Г. Н. Кутепов, который вел переговоры о заключении соглашения с Польшей, по воспоминаниям встречавшихся с ним лиц, часто ловил себя на мысли, что православные пленные красноармейцы ему гораздо ближе, нежели польские официальные лица [379].

Для польской «военной партии» во главе с Ю. Пилсудским организация военного эксперимента с использованием политически разношерстного русского контингента была своего рода уступкой не вполне изжитым интервенционистским настроениям во французском Генеральном штабе. В период советско-польской войны этот эксперимент вписывался в планы военного руководства Польши на востоке, а также в глобальные политические планы французского Генерального штаба и до определенного момента – в планы лидеров Русской белой армии. В то же время Пилсудский давал себе отчет в том, что в этой ситуации «Антанта… искала скорее разрешения русской проблемы, чем того или иного улаживания польских дел» [380].

После заключения Договора о перемирии, завершившего советский военно-политический эксперимент, интересы союзников, прежде всего – Великобритании, расположились в плоскости налаживания торговых контактов с Советской Россией. К этому после заключения мирного договора с Польшей стремилось и советское руководство. Французские генералы, упорно работавшие над становлением польской армии, как противовеса потенциальной военной силе Германии, не рискнули открыто пойти против общественного мнения в своей стране, уставшей от войны и устремленной к налаживанию мирной жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: