Леонид Ляшенко - История России. XIX век. 8 класс

- Название:История России. XIX век. 8 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-12635-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ляшенко - История России. XIX век. 8 класс краткое содержание

Тщательно разработанный методический аппарат включает фрагменты источников и исследований, вопросы и задания различного уровня сложности, темы для дискуссий, справочные материалы.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень.

История России. XIX век. 8 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1) Какие противоречия в социальном положении русского купечества существовали в 70 – 80-е гг. XIX в.? Почему?

2) С. Н. Терпигорев купцов называет «они». А кто такие «мы», которым «до зарезу нужны были деньги»? Ответ объясните.

Убедительных свидетельств того, что реформы обусловили какие-либо крупные изменения тенденций экономического развития, нет… Равномерный, последовательный, а не взрывной рост, – видимо, такое определение наиболее точно характеризует процесс индустриализации в России. <���…> Кажется маловероятным, что сами по себе… реформы стимулировали ускорение хозяйственного развития.

Из книги «Великие реформы в России. 1856-1874»Отмена крепостного права оказала сильное воздействие на развитие промышленности, торговли и транспорта. Возникли сотни новых предприятий, оборудованных новой машинной техникой. <���…> Около 30 тыс. километров железнодорожных путей связали между собой различные районы страны. <���…> К концу первого двадцатилетия после реформы 1861 г. товарный оборот внешней и внутренней торговли оценивался в 10 млрд руб.

Из книги Н. М. Дружинина «Русская деревня на переломе. 1861 – 1880 гг.»

Академик Н.М. Дружинин писал: «В представлениях буржуазно настроенных оптимистов огромная аграрная страна должна была образовать обширный рынок для сбыта фабричных товаров… Оптимистические прогнозы буржуазных публицистов не оправдались».

Почему прогнозы оптимистов не оправдались?

§ 34. РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в

ДВОРЯНСТВО И ЧИНОВНИЧЕСТВО.Один высокопоставленный чиновник заметил: «Линия дворянская столь необозримое имеет у нас протяжение, что одним концом касается подножия престола, а другим почти в крестьянстве теряется». Наблюдение для второй половины XIX в. весьма характерное. Общая численность дворян выросла к 1897 г. почти в два раза. Но состав его был размыт за счет выходцев из других сословий.

В пореформенные годы дворянское землевладение сократилось довольно существенно. Особенно ощутимо затронул этот процесс помещиков нечерноземных губерний. К началу XX в. только 30 – 40 % дворян были обеспечены землей.

Источниками доходов дворянства все более становилась государственная служба, проценты с акций (как говорили тогда, «стрижка купонов»), предпринимательство.

В начале XX в. 1894 дворянина владели 2090 предприятиями с числом рабочих не менее 15 человек. Перейти к предпринимательской деятельности дворянству помогали капиталы, сколоченные в дореформенные времена или в результате выкупной операции. Помогало и право владения землей и ее недрами.

В целом после реформы первому сословию пришлось нелегко. Оно потеряло бесплатный крепостной труд крестьян. Дворян лишили исключительного права на производство спиртных напитков, других льгот. Новые условия заставили массу помещиков приспосабливаться к рынку, но конкурировать с сельской и городской буржуазией им было трудно. В целом дворянство с трудом находило себе место в новых условиях.

Все большую силу набирало другое сословие русского общества – чиновничество. В нем по-прежнему выделялись различные слои в зависимости от места службы (министерское, губернское, уездное) и от класса, установленного Табелью о рангах.

В положении бюрократии было своеобразное противоречие: чиновник сам по себе был беспомощен перед троном и обществом, однако бюрократическая машина в целом оставалась всесильной. Роль чиновничества в стране возрастала год от года. Росла и его численность.

КРЕСТЬЯНСТВО И ПРОЛЕТАРИАТ.Крестьянство, оказавшись, как и поместное дворянство, в непростых условиях, показало себя гораздо более гибкой социальной силой. Почти половина крестьян работала не только в собственном хозяйстве, но и дополнительно, чтобы прокормить семью. В деревне происходило бурное расслоение некогда более или менее единого сословия на сельскую буржуазию (кулаков), середняков и беднейший слой.

Главным признаком сельского буржуа был высокий уровень товарности его хозяйства. Значительные и стабильные прибыли приносил рынок. К концу XIX в. кулачество составляло пятую часть дворов и давало около половины сельскохозяйственной продукции, в два раза больше, чем помещики. Кулачество с завистью смотрело на плохо используемые помещичьи земли, активно участвуя в общекрестьянской борьбе за их передел.

Крестьянская изба

Положение середняка, которому удавалось поддерживать в порядке хозяйство, в целом было лучшим, чем квалифицированного рабочего. Дела середняка могли идти и успешнее, но его угнетали усиливавшееся малоземелье, налоги и зависимость от общины.

Говоря о бедняцких хозяйствах, следует отметить, что надел становился для них экономически невыгодным. Он не обеспечивал селян даже необходимыми продуктами, сковывал их, ограничивая возможности передвижения и затрудняя заработки «на стороне». Но крестьяне все равно держались за надел: тяжелый труд отходника не гарантировал достаточных доходов, а в душе жила надежда на новый, «справедливый» передел земель. К тому же при уходе хозяина быт семьи надолго, а то и навсегда расстраивался. Поэтому сохранение даже нерентабельного надела было по-своему целесообразным, прежде всего с психологической точки зрения. Мало помогало крестьянам и переселение на окраины империи. Бедноте, а переселяться имело смысл именно ей, редко хватало материальных возможностей. Помощь же государства чаще всего была недостаточной.

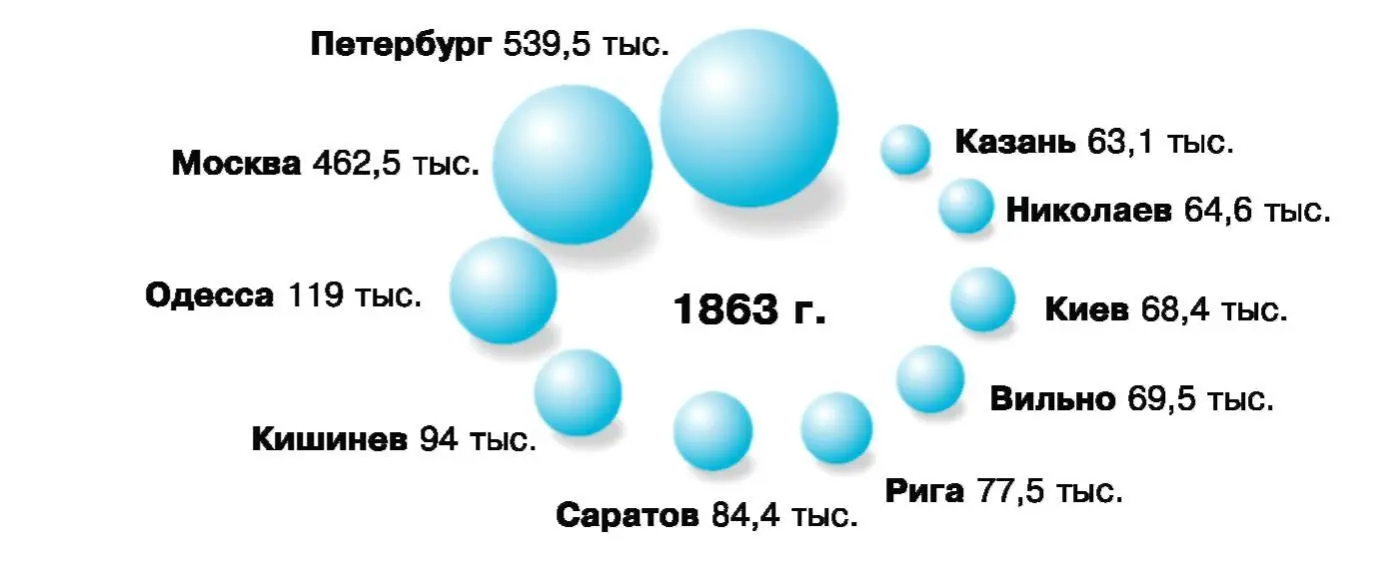

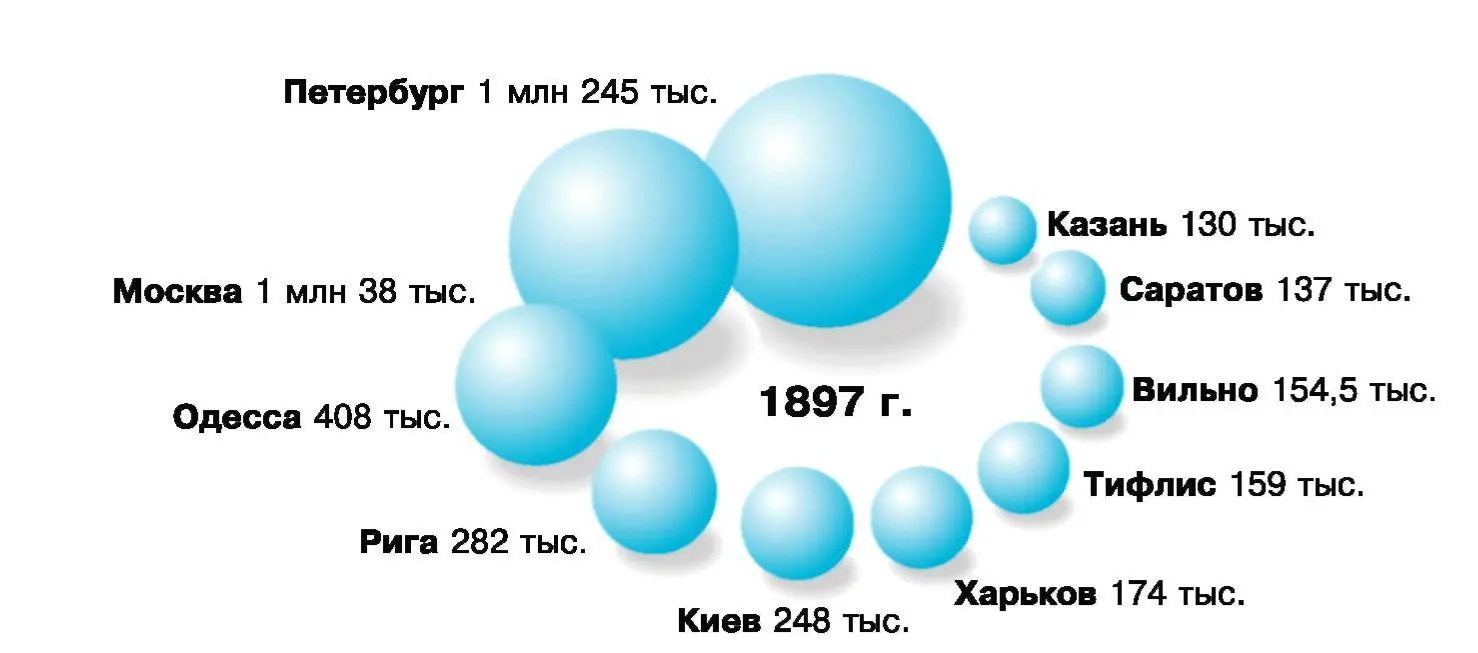

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА РОССИИ в 1863 и 1897 гг.

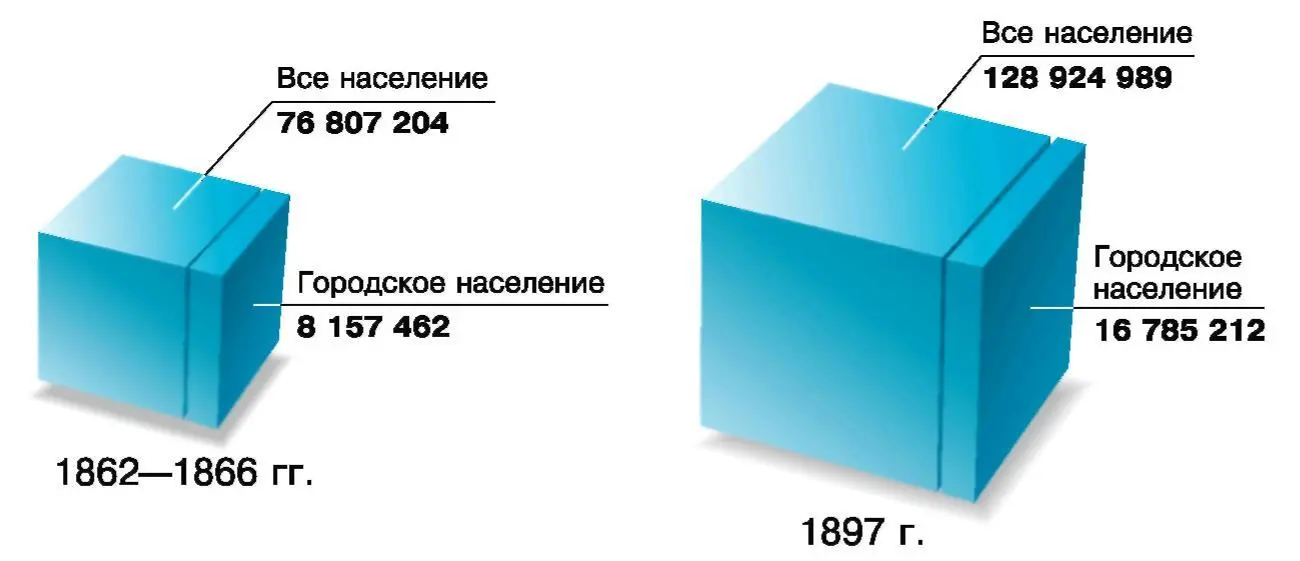

РОСТ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. 1862 – 1897 гг.

Крестьяне являлись основным источником образования рабочего класса. Это неудивительно, если учесть, что сельская беднота составляла примерно треть всех хозяйств.

Очень неустойчивым было и положение деревенских кустарей. «Пролетаризация» коснулась и работников бывших крепостнических мануфактур, а также выходцев из многих мещанских семей. Бурное развитие промышленности требовало быстрого роста численности рабочих. Всего за 15 лет (1865 – 1879) ряды индустриального пролетариата выросли в 1,5 раза. К началу 80-х гг. рабочих насчитывалось около одного миллиона человек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: