Леонид Ляшенко - История России. XIX век. 8 класс

- Название:История России. XIX век. 8 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-12635-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ляшенко - История России. XIX век. 8 класс краткое содержание

Тщательно разработанный методический аппарат включает фрагменты источников и исследований, вопросы и задания различного уровня сложности, темы для дискуссий, справочные материалы.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень.

История России. XIX век. 8 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тройка. Художник В. Г. Перов

«Идея» и «правда» – эти два понятия стали главными для художественного творчества России второй половины XIX в. Передвижники серьезно изучали народную жизнь, пытаясь разобраться в драматизме жизни личности, в достоинствах и изъянах человеческой души. Об их творчестве очень точно сказано: «Живая натура, задвинутая за раму». Твердость жизненных убеждений, обостренный интерес к духовным исканиям народа, преданность национальной идее – все эти черты были свойственны лучшим российским художникам.

В 1880 – 1890-гг. на ведущие роли выдвигается новое поколение живописцев, которым суждено было определить особенности художественного мышления XX в. Прежде всего это касается В. А. Серова и М. А. Врубеля. Они продолжили традиции своих предшественников и вместе с тем начали отказываться от нарочитой идейности, «социальности» многих сюжетов передвижников, привнесли в композицию картин, в манеру письма много нового.

И. Н. Крамской. Художник Н. А. Ярошенко

Боярыня Морозова. Художник В. И. Суриков

Встреча иконы. Художник К. А. Савицкий

Рожь. Художник И. И. Шишкин

АРХИТЕКТУРА. По определению известного критика В. В. Стасова, основными направлениями мировой архитектуры второй половины XIX в. были поиски национального стиля. Пореформенная эпоха поставила перед архитекторами новые колоссальные задачи, прежде всего создание функциональных соответствующих своему времени зданий самого разного назначения.

В 1860 – 1890-х гг. в стране господствовал эклектизм с его главным принципом сочетания разных стилей, но главную роль при этом играл «русский стиль». В декоре и планировке зданий зодчие широко использовали народное творчество: вышивку, резьбу по дереву и камню, древнее деревянное зодчество.

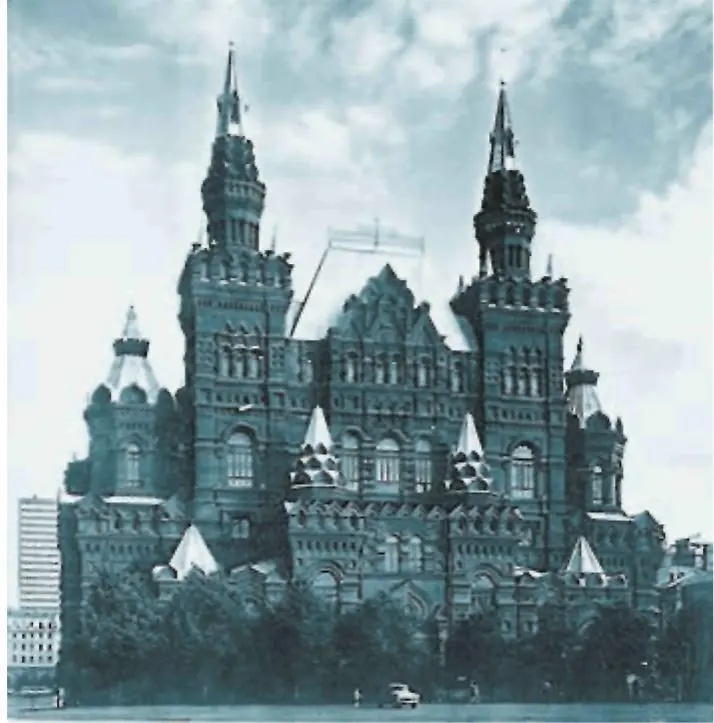

В 1870-х гг. в «русском стиле» застраивается центр Москвы, создается единый ансамбль, гармонирующий с Красной площадью.

Исторический музей. Архитекторы А. А. Семенов и В. О. Шервуд

Детали древнего русского каменного строительства используются В. О. Шервудом при строительстве Исторического музея, Д. А. Чичаговым – в здании Московской городской думы. Те же мотивы «слышны» в облике Политехнического музея, возведенного И. А. Монигетти и Н. А. Шохиным.

В «русском стиле» выстроен Чичаговым городской театр в Самаре, широко использованы элементы национального зодчества А. Н. Померанцевым при сооружении Верхних торговых рядов на Красной площади. В то же время при строительстве церковных зданий «русский стиль» зачастую совмещался с «византийским», что заметно утяжеляло постройки. Таков храм Христа Спасителя в Москве, созданный по проекту К. А. Тона (завершен в 1883 г.), храм Воскресения Христова (Спаса на Крови), возникший на Екатерининском канале в Петербурге (на месте убийства Александра II). Этот стиль должен был свидетельствовать о стабильности и крепости устоев власти и вполне соответствовал своему назначению. В конце XIX в. сами зодчие и их современники все более ощущали кризис «русского стиля» и эклектики (смешения стилей, подражания одному из них). Обсуждению путей выхода из кризиса был посвящен I съезд архитекторов, прошедший в 1892 г. в Петербурге. Здесь прозвучали слова о необходимости увидеть особенное в общем, т. е. о сближении с теми тенденциями в архитектуре, которые развивались в Западной Европе. Речь шла не о слепом заимствовании, а о развитии на основе «русского стиля» новых форм зодчества («стиль модерн»). Его черты можно увидеть уже в особняке С. Морозова на Спиридоновке в Москве, построенном Ф. О. Шех-телем в 1893 – 1894 гг. Архитектура России естественно и свободно переходила к новым рубежам, новому стилю, которому суждено было господствовать в первые десятилетия XX в.

МУЗЫКА.Важные процессы происходили в музыкальном искусстве России. В 1860-х гг. в Петербурге и Москве открылись консерватории, которыми руководили замечательные музыканты братья А. Г. и Н. Г. Рубинштейн.

Однако главные события в этой сфере культуры были связаны с деятельностью объединения композиторов, получившего название «Могучая кучка» (1862), а также формально не входившего в него П. И. Чайковского.

Именно они утверждали новые принципы музыкальной эстетики, способствовали отходу от прежней «итальянщины» (подражания образцам итальянской музыки), обращались к народному творчеству как источнику музыкального искусства. М. П. Мусоргскому, А. П. Бородину, Н. А. Римскому-Корсакову и особенно П. И. Чайковскому, произведения которых до сих пор исполняются во всем мире, удалось сделать народ участником сценического действа. Они раскрыли всю гамму человеческих чувств: любовь, ревность, страдание, радость, патриотизм, предательство. Душевный мир человека – постоянная тема произведений великих русских композиторов.

Именно музыка подготовила Европу к встрече с удивительной культурой России. И пусть эта встреча произошла несколько позже, она была бы невозможна без мощного взлета музыкального и исполнительского мастерства 1860 – 1890-х гг. Девиз Мусоргского: «К новым берегам» – оказался поистине пророческим.

ТЕАТР.В пореформенную эпоху театр в России наряду с журналистикой, литературой и живописью стал своеобразной общественной трибуной и школой гражданственности и подлинного патриотизма. В театральной жизни двух столиц тон задавал Московский Малый театр, в котором были поставлены все пьесы А. Н. Островского. Их острая социальная проблематика, точное отражение быта разных слоев населения страны давали возможность проявить себя и сторонникам сценического реализма, и поклонникам романтической традиции.

Великая русская актриса М. Н. Ермолова прославилась в романтически одухотворенных пьесах Лопе де Веги и Ф. Шиллера, зачастую превращая спектакли в общественные демонстрации. Недаром К. С. Станиславский называл Ермолову «героической симфонией русского театра».

Свои звезды были и в петербургском Александрийском театре. Здесь зрителей восхищали своей игрой М. Г. Савина, П. А. Стрепе-това, К. А. Варламов. Если последнего публика считала «царем русского смеха», то Стрепетова была трагической актрисой. Недаром ее самой яркой ролью была Катерина в «Грозе» Островского.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: