Ольга Шапарина - История России. С древнейших времен до XVI века. 6 класс. Методическое пособие к учебнику А. Ф. Киселева, В. П. Попова

- Название:История России. С древнейших времен до XVI века. 6 класс. Методическое пособие к учебнику А. Ф. Киселева, В. П. Попова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-12448-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Шапарина - История России. С древнейших времен до XVI века. 6 класс. Методическое пособие к учебнику А. Ф. Киселева, В. П. Попова краткое содержание

История России. С древнейших времен до XVI века. 6 класс. Методическое пособие к учебнику А. Ф. Киселева, В. П. Попова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нил Сорский в политической борьбе участия не принимал; его монашеское учение перенес в политику его ученик, Вассиан, опальный князь Патрикеев, насильственно постриженный в монахи. Вассиан в первой трети XVI в. и был основным политическим оппонентом иосифлян в вопросах о монастырских владениях и соотношении светской и церковной власти. На позициях нестяжательства стоял и приехавший на Русь из Греции ученый монах Максим Грек, известный своими публицистическими произведениями. И Вассиан, и Иосиф были сторонниками сильной церкви, но Вассиан мыслил ее прежде всего как духовную силу, Иосиф же считал необходимым подкрепить ее и мирскими средствами. В этом поединке победили иосифляне – на соборе 1531 г. Вассиан был осужден. Однако последователи Иосифа Волоцкого позднее столкнулись с тем, что церковь оказалась в зависимости от государства, располагавшего большими экономическими и политическими возможностями в подчинении себе всех сил общества.⋙

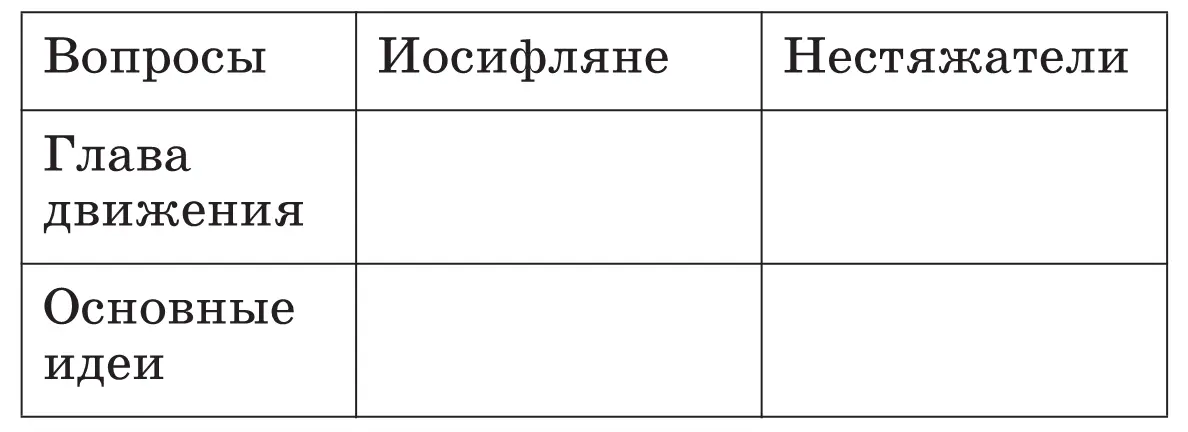

Заполните таблицу «Взгляды нестя-жателей и иосифлян». Сделайте выводы. В случае возникновения затруднений обратитесь к тексу параграфа.

Возможен иной вариант работы, например, учитель распределяет текст по колонкам в произвольном порядке. Задания: найдите ошибки в данных таблицы и подчеркните их.

4.Прочитайте тексты.

Церковь Николы на Липне– памятник новгородского зодчества. Она построена в 1292 г. при архиепископе Клименте, и сегодня – единственное сохранившееся строение древнего Липенского монастыря. Церковь – образец новой строительной техники: она в основном сложена из волховской плиты на растворе извести с песком, более древние мастера чередовали ряды плинфы и камня на растворе извести с примесью мелкотолченного кирпича-цемянки. В кладке церкви Николы местами использовали и кирпич новой удлиненной формы, ранее чередовали кирпич и камень. Новая техника кладки станет характерной особенностью новгородского зодчества ХIV – ХV вв., как и вытянутые пропорции, и трехлопастное завершение здания, сменившее посводное покрытие. Новые элементы зодчества, отличавшие церковь Николы, свидетельствовали о начавшемся переосмыслении старых архитектурных традиций.

Фресковая роспись церкви Николы на Липне вплоть до ее гибели в 1941 – 1943 гг. была скрыта под малярной записью, произведенной в 1877 г. Незначительные фрагменты стенописи конца ХIII в., избежавшие реставрации ХIХ в., обнаружили в 1930 г. при разборке иконостаса. На западной стороне восточной пары столбов хорошо сохранилась композиция «Благовещение», на примыкающем своде – «Три отрока в пещи огненной». Фресковая роспись церкви Николы являлась как бы промежуточным звеном между новгородской живописью домонгольского периода и циклом росписей второй половины ХIV в.

В настоящее время памятник восстановлен в первоначальных формах.

Церковь Фёдора Стратилата на Ручью– один из памятников новгородского зодчества – выстроена в 1360 – 1361 гг. посадником Семёном Андреевичем. Фресковая роспись церкви, исполненная, по-видимому, в конце 60-х или в 70-х гг. ХIV в., была расчищена из-под побелки в 1910 г. Она сохранилась почти на всех стенах, на столбах, арках и сводах храма, но фрагментарно, с большими утратами. Несмотря на это, художественное значение росписи исключительно – здесь применен прием монохромного решения всей стенописи в красно-коричневых тонах и полностью отсутствует яркая, звучная полихромия, используемая в других новгородских росписях ХIV в. Эта особенность просматривается и в росписи церкви Спаса на Ильине, выполненной Феофаном Греком. Содержание в росписи церкви Фёдора Стратилата – это повествовательная тематика, с одной стороны, и глубоко эмоциональная трактовка человеческих страданий, переходящих в патетику, – с другой. Композиции и отдельные фигуры росписи церкви Фёдора Стратилата несут на себе несомненный отпечаток византийского искусства ХIII – ХIV вв.

Церковь Спаса на Ильине– один из памятников новгородского зодчества ХIV в. Церковь построили в 1374 г., а через четыре года расписали фресками. По своему облику церкви Спаса на Ильине и Фёдора Стратилата знаменовали завершение длительного процесса формирования нового направления в новгородском зодчестве, начавшегося еще в конце ХIII в. Стены, барабан и апсида церкви Спаса явно перегружены разнообразными декоративными мотивами, хотя конструкция здания по-прежнему проста. В средней части южного фасада при последней реставрации обнаружили и восстановили интересную пятичастную композицию из трех окон и двух узких ниш между ними, увенчанную декоративной пятилопастной бровкой. Церковь Спаса, как и церковь Фёдора Стратилата, в древности имела трехлопастное завершение фасадов, сочетавшееся с многолопастной декоративной аркой.

Роспись церкви Спаса на Ильине расчищали из-под побелки и частично из-под штукатурки в 1913, 1918, 1920 – 1921, 1936 и 1968 гг. Созданная византийским художником Феофаном Греком, роспись церкви отличается необыкновенной виртуозностью исполнения, большой свободой в обращении с иконографическими традициями, смелостью композиционных решений, неповторимостью персонажей. Живопись Феофана Грека плоскостная и условная. Созданные им грозные фигуры святых, подобно фантастическим призракам, выделяющиеся на ровном одноцветном фоне стены, не имеют ни реального объема, ни материальной тяжести. Художник не стремится к реалистической трактовке формы, однако внутренняя динамика и психологическая напряженность необыкновенно выразительны.

Роспись церкви Спаса сохранилась далеко не полностью. Наилучшая по сохранности часть росписи сосредоточена в северо-западной камере на хорах и в куполе церкви, а также в алтаре и в средней части храма.

Церковь Петра и Павла в Кожевниках– стоит за валом на Софийской стороне, на Дмитриевской улице. Ее построили в 1406 г. из крупных камней известняка, декоративные элементы, своды, главка, лопатки выполнены из кирпича. Церковь кубического типа, одноглавая. Фасады имеют трехлопастное завершение, декорированы выполненным из кирпича орнаментом, встречающимся ранее в новгородских церквах: пояски из треугольных впадинок (бегунец), круглые и пятиугольные нишки-розетки, аркатурный фриз, кресты и др. Апсида украшена вертикальными тягами-валиками. Внутреннее пространство выдержано в традиционном стиле построек второй половины XIV в. Особенность интерьера церкви Петра и Павла – устройство входа на полати не в толще западной стены, как это было обычно в новгородских храмах конца ХII – ХV в., а в виде самостоятельной каменной лестницы, находившейся в северо-западном членении храма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: