Иэн Сэнсом - Бумага. О самом хрупком и вечном материале

- Название:Бумага. О самом хрупком и вечном материале

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, CORPUS

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-089173-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иэн Сэнсом - Бумага. О самом хрупком и вечном материале краткое содержание

Бумага. О самом хрупком и вечном материале - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

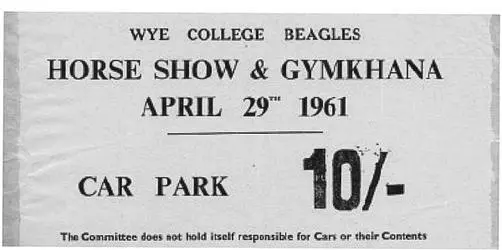

Кто-то из нас с большей готовностью причислит себя к филокартистам (собирателям почтовых открыток), кто-то — к бонистам (коллекционерам бумажных денежных знаков), кто-то — к бирофилистам (эти коллекционируют пивные этикетки) или к тиросемиофилам (сырные этикетки), но всем нам, как бы мы себя ни идентифицировали, стоит помнить простой совет:

“Лучший способ отклеить этикетку — это погрузить бутылку или коробку в теплую воду и подождать, пока этикетка сама всплывет. Но иногда приходится отделять вымоченную этикетку вручную” (Роберт Оупи “Искусство этикетки” ( The Art of the Label, 1987). Бумага — штука прилипчивая.

Глава 7

Конструктивное мышление

Обычно бумагу клеят; мы вместо этого пытаемся ее связывать, скалывать, сшивать и соединять заклепками. Иными словами, скрепляем ее тысячью новых способов… Мы не преследуем цели отличиться от других — нам важно никого не копировать и не повторять в своей работе. Мы стремимся экспериментировать, осваивать “конструктивное мышление”.

Джозеф Альберс, как его цитирует Герберт Байер в “Баухаус: Веймар 1919–25, Дессау 1925–28” (Bauhaus Weimar 1919–25, Dessau 1925–28)

“ В честь квадрата”

Вот перед нами Джозеф Альберс [34] До эмиграции в США в 1933 году немец Альберс звался Йозефом, но в историю искусства его имя вошло в “американской” огласовке — Джозеф.

(1888–1976), художник, поэт, философ, фотограф, печатник, эрудит, преподаватель, исследователь свойств цвета и квадрата. Дело происходит в Германии, в городе Дессау, в стенах Баухауса — Высшей школы строительства и художественного конструирования — где-то в конце 1920-х годов. Преподаватели Баухауса, основанного в 1919 году Вальтером Гропиусом, стремятся объединить теорию искусства с его прикладными формами и, по словам Гропиуса, “создать гильдию мастеровых, не знающую классовых различий, из-за которых возникает преграда неравенства между мастеровым и художником”. Альберс — идеальный образец новой, выведенной Гропиусом породы. Он сам окончил Баухаус и теперь читает здесь студентам вводный курс. Занятия проходят по утрам четыре раза в неделю на третьем этаже одного из зданий из стекла и стали, незадолго до того построенных по проекту Гропиуса на окраине города (в 1932 году в этих зданиях расположилось училище для членов Национал-социалистической партии, потом их разбомбили, восстановили как объект всемирного наследия, где посетителей ждут познавательные экскурсии и эрудированные экскурсоводы).

Альберс входит в аудиторию с кипой газет под мышкой. На нем темный костюм, белая рубашка, галстук с булавкой, очки в тонкой стальной оправе; он коротко стрижен, челка зачесана назад. Эта характерная вариация на тему цицероновой лысины полюбилась Гропиусу и многим другим деятелям Баухауса как подчеркивающая высоту лба и безумный блеск в глазах, отчего на групповых снимках они пугающе напоминают членов семейки Аддамс. Альберсу под сорок, и он выглядит здесь исключительно уместно — собственно, его не отличить от архитектора из Баухауса, при том что он не архитектор и в жизни не построил ни одного здания. Его даже не отнесешь к числу “бумажных архитекторов”, как иногда уничижительно называют архитекторов, чьи проекты никогда не доходили до стройплощадки, и как в 1980-х с гордостью стали именовать себя русские архитекторы, отказавшиеся штамповать унылые, серые, однообразные здания — именно это являли собой выродившиеся советские потомки стиля Баухауса. Альберс не был бумажным архитектором — он был архитектором бумаги.

Он представляется студентам и принимается излагать свои мысли о значении формы и красоты, о том, что “сложность формы обусловлена материалом, с которым мы работаем”. Пока вроде бы занятие как занятие.

Но дальше следует эффектный номер. (Альберс вообще любил уподоблять преподавание актерской игре и временами спрашивал у студентов, столпившихся перед лекцией у входа в аудиторию, приобрели ли они билеты на “спектакль”.) Он раздает студентам принесенные с собой газеты. “А теперь я попрошу каждого из вас сделать из своей газеты нечто большее, чем то, чем она является сейчас. При этом я попросил бы вас с уважением отнестись к материалу, использовать его осмысленно, исходя из присущих ему свойств. Было бы совсем прекрасно, если бы вы обошлись без ножей, ножниц и клея. Дерзайте! А я пошел”.

И он действительно уходит. (Из-за его методов преподавания мнения учеников об Альберсе разделились: Роберт Раушенберг, впоследствии много и интересно экспериментировавший с бумагой и картоном, отзывался о нем как о “прекрасном учителе и невыносимом человеке”. Но нередким было и прямо противоположное мнение.)

Несколько часов спустя, когда Альберс вернется в аудиторию, ему предъявят, как об этом пишет Том Вулф в книге “От Баухауса до нашего дома” ( From Bauhaus to Our House, 1981), “сделанные из газеты готические замки, яхты, самолеты, бюсты, вокзалы и прочие удивительные штуки. Но среди студентов обязательно окажется кто-то, какой-нибудь фотограф или стеклодув, кто просто сложил газетный лист пополам, поставил его на стол домиком, сгибом вверх, и этим ограничился”. Такие, что проще некуда, полученные одним-единственным сгибом домики и радуют Альберса — а Вулфа бесят.

Основной посыл вводного курса, который читал Альберс, заключался в том, что любой материал самодостаточен и честен. Дерево, полагал он, не должно стыдиться, что оно дерево, стекло должно всегда оставаться стеклом, а бетон — бетоном. Что касается бумаги, любимого его учебного материала и выразительного средства, то Альберс писал о ней:

И в ремеслах, и в промышленности бумага чаще всего используется в плоском своем виде; ее редко складывают и сгибают. Поэтому мы пытаемся поставить ее стоймя и даже использовать в качестве строительного материала; многократно сгибая, мы придаем ей жесткость; мы используем обе ее стороны; мы подчеркиваем линию сгиба. Обычно бумагу клеят, мы вместо этого пытаемся ее связывать, скалывать, сшивать и соединять заклепками. Иными словами, скрепляем ее тысячью новых способов. Попутно мы на опыте изучаем ее гибкость и упругость, ее поведение при натяжении и сжатии. Исчерпав все прочие возможности скрепить бумажные поверхности, мы можем, разумеется, при необходимости их склеить. Мы не преследуем цели отличиться от других — нам важно никого не копировать и не повторять в своей работе. Мы стремимся экспериментировать, осваивать “конструктивное мышление”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: