Анатолий Фоменко - Господин Великий Новгород. С Волхова или с Волги пошла Русская земля?

- Название:Господин Великий Новгород. С Волхова или с Волги пошла Русская земля?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Господин Великий Новгород. С Волхова или с Волги пошла Русская земля? краткое содержание

Господин Великий Новгород. С Волхова или с Волги пошла Русская земля? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

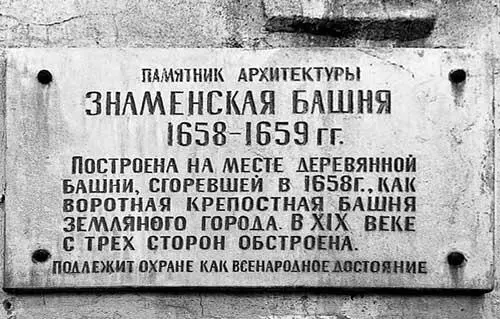

Рис. 52. Власьевская (Знаменская) башня прежних мощных крепостных укреплений Ярославля — Великого Новгорода, срытых во время новгородского погрома. Вид с запада. Взято из [51], с. 73. На левом углу Знаменской башни отчетливо видны остатки кирпичной крепостной стены, когда-то отходившей от этой башни. Стену разрушили (срыли) и от нее остался рваный след.

Рис. 53. Власьевская (Знаменская) башня Ярославля. Фотография 2004 года.

Рис. 54. Музейная доска на Власьевской (Знаменской) башне Ярославля. Фотография 2004 года.

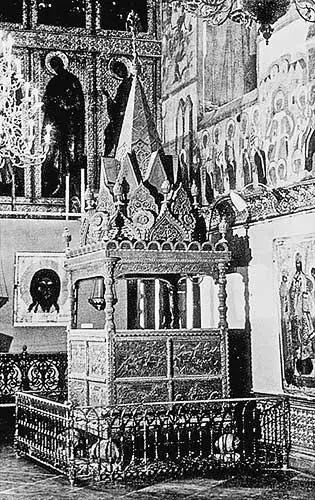

Знаменитое московское «Царское место» в Успенском соборе Московского Кремля устроено, по-видимому, по образцу ярославского Царского места, которое сохранилось до наших дней. На рис. 55 показаны ярославские Царское и Патриаршее места. В XX веке они были перенесены из разрушенного тогда Успенского собора Ярославля в ярославскую церковь Ильи Пророка, рис. 56. На рис. 57 приведено, для сравнения, «Царское место» в Успенском соборе Московского Кремля. Оно очень похоже на ярославское.

Рис. 55. В главном соборе Ярославля, как и в московском Успенском соборе, были устроены особые места для царя и для патриарха. Сегодня они находятся в церкви Ильи Пророка в Ярославле. На снимке — ярославские Царское и Патриаршее места. Фотография 2004 года.

Рис. 56. Церковь Ильи Пророка в Ярославле, где хранятся сегодня Царское и Патриаршее место из разрушенного в XX веке Успенского собора Ярославля. Фотография 2004 года.

Рис. 57. «Царское место» в Успенском соборе Московского Кремля. Датируется 1551 годом. Взято из [29], цветные вклейки в конце книги.

С точки зрения романовской истории довольно странно, что в современном Ярославле не сохранилось ни одного военного укрепления, не перестроенного полностью в XVII веке. Однако при этом уцелело много старых церквей и монастырей [24]. В чем дело? Неужели ярославцы строили военные укрепления настолько хуже монастырских стен?

Наша реконструкция отвечает на вопрос. ЯРОСЛАВЛЬ — ЭТО ЛЕТОПИСНЫЙ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. В эпоху «Ивана Грозного» ВСЕ КРЕПОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА БЫЛИ СРЫТЫ, см. рис. 47 выше. Следы «новгородского погрома» были обнаружены во время недавних археологических раскопок в Ярославле. Ниже мы расскажем о них.

Дальнейшее знакомство с историей ярославских укреплений усиливает ощущение странности. Судите сами. Нам говорят, что существовавшие до середины XVII века мощные крепостные сооружения Ярославля были якобы ДЕРЕВЯННЫМИ. Поэтому они, дескать, ПОЛНОСТЬЮ СГОРЕЛИ в 1658 году [24], с. 123. И стены, и башни — все якобы сгорело дотла.

После пожара начались восстановительные работы. Велись они до крайности странно. ВОССТАНОВИЛИ ТРИ ОГРОМНЫЕ КАМЕННЫЕ БАШНИ Рубленого города и ШЕСТНАДЦАТЬ БАШЕН Земляного города, то есть внешнего города. ПРИЧЕМ, ВСЕ ИЗ КАМНЯ.

А СТЕН ВОССТАНАВЛИВАТЬ НЕ СТАЛИ! [24], с. 123. См. рис. 58 и рис. 59. Достаточно задуматься на мгновение, чтобы понять всю БЕССМЫСЛЕННОСТЬ такого «восстановления». Башни без стен — это вообще не укрепление. Любой желающий обойдет башни стороной. Только совместно — башни и соединяющие их стены дают полноценную оборону. ЗАЧЕМ ЖЕ ПОСТРОИЛИ ДЕВЯТНАДЦАТЬ ОГРОМНЫХ БАШЕН, ЧТОБЫ ЗАТЕМ ОСТАНОВИТЬСЯ И ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРЕПЛЕНИЙ, как нам говорят историки?

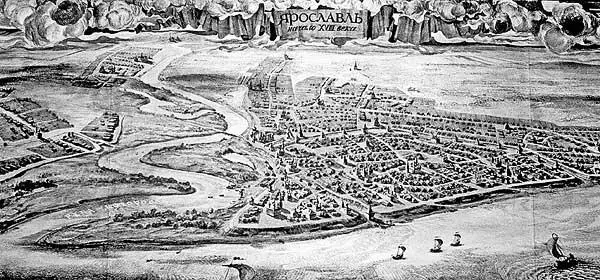

Рис. 58. Город Ярославль в начале XVIII века. Картина из краеведческого музея г. Ярославля. Странное впечатление производят городские укрепления. Мы видим множество больших каменных башен, в несколько рядов, но без единой стены! Нас пытаются убедить, будто ярославцы утыкали весь город башнями, оставив строительство стен «на потом». Но так их и не построили. Согласно нашей реконструкции, мощные военные укрепления Ярославля, в том числе и крепостные стены, были срыты в конце XVI века во время «новгородского погрома». Башни оставили как полезные хозяйственные сооружения. К XIX веку большинство из них обветшало и было разобрано, но в XVIII веке многие из них еще стояли.

Рис. 59. Фрагмент изображения города Ярославля в начале XVIII века. Башни есть, а стен нет.

А ведь, как легко сообразить, стены кирпичных крепостей должны воздвигаться одновременно с башнями, как единое целое с ними, в связку. При строительстве из кирпича или камня нельзя строить сначала башни, а лишь потом — стены между ними. Иначе возникли бы швы, ослабляющие мощь военного укрепления.

Наша реконструкция дает простое объяснение. При «Новгородском погроме» XVI века ставилась понятна цель — лишить Ярославль значения укрепленного города. ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО УНИЧТОЖИТЬ, СРЫТЬ СТЕНЫ. Башни, естественно, сохранили как полезные сооружения, которые можно использовать для многих других целей, рис. 60. Но уже не военных. В частности, это означает, что былые укрепления Ярославля были, скорее всего, КАМЕННЫМИ или кирпичными.

Рис. 60. Волжская башня Ярославского кремля. Сегодня в ней разместился ресторан. Фотография 2004 года.

И действительно, посмотрим внимательнее на сохранившуюся до нашего времени Власьевскую (Знаменскую) башню Ярославля. См. рис. 52–54. На ее левом углу отчетливо видны остатки кирпичной крепостной стены, когда-то отходившей от этой башни, рис. 52. Стену разрушили, срыли. От нее остался лишь рваный след на углу башни.

Ярославль издавна был крупным культурным центром на Руси. Хотя о судьбах Ярославля РАНЕЕ XVII ВЕКА МАЛО ЧТО ИЗВЕСТНО, тем не менее, сообщается, что в начале XIII века в нем открылось «первое на севере духовное училище, в котором имелась богатая по тому времени библиотека с 1000 книг на греческом языке» [24], с. 5. Именно в Ярославле хранилось знаменитое СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ, «Где его и приобрел у архимандрита Иоиля Быковского в 1792 году… библиофил Мусин-Пушкин» [24], с. 113. Далеко не каждый город может похвастаться такими библиотеками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: