Максим Коломиец - Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне

- Название:Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Стратегия КМ

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-27455-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Коломиец - Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне краткое содержание

Неудачи русской армии принято списывать на «техническую отсталость» и «косность чиновников», однако что касается бронетехники — в этой области мы всегда были на лидирующих позициях.

Во время Великой войны русские бронеавтомобили не уступали по качеству лучшим английским образцам, а бронепоезда вообще не имели себе равных. Технические решения, применявшиеся при их изготовлении, надолго обогнали свое время.

Бронечасти русской армии комплектовались самыми грамотными солдатами. Многие из них были добровольцами. Именно поэтому команды бронепоездов и бронеавтомобилей практически не поддавались разложению и революционной агитации и до самого конца войны оставались наиболее боеспособными подразделениями русской армии.

Новая книга ведущего специалиста по истории бронетехники Максима Коломийца посвящена истории, вооружению, организации и боевому применению отечественных бронечастей в годы Первой мировой войны.

Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С 22 по 28 мая 1916 года: «…Опущен на тележки главный корпус, приклепаны три боковых листа брони, приступлено к установке автоматических тормозов, испытан двигатель фирмы „Флоренция“».

С 14 по 20 августа 1916 года: «…Закончена установка пулеметов, двух снарядных ящиков, компрессора, тормоза Вестингауза, динамо-машины и трех вентиляторов, перископов, сидений для наблюдателей, сигнальных и пулеметных ящиков. Изготавливаются наблюдательные окна, крышки снарядных закромов, подвески снарядных патронташей, полки пулеметных ящиков, сиденья пулеметчиков. Установлен воздухопровод к водяным и бензиновым бакам, к прибору для включения сцепных муфт, манометры, сигнальные ящики начальника поезда, шофера, артиллериста, электрическая проводка освещения и сигнализации».

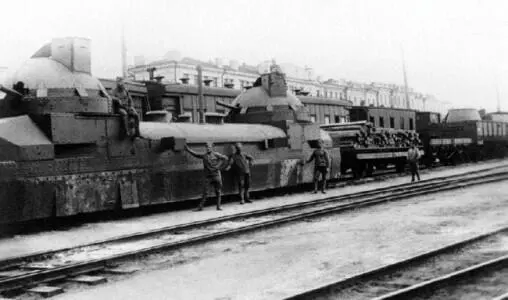

Мотоброневагон «Заамурец», захваченный чехословаками в Симбирске. Июль 1918 года. Хорошо видны башни увеличенного размера с броневыми будками командиров орудий и броневые колпаки вентиляционных отверстий центрального каземата (АСКМ).

К началу августа мотоброневагон был практически готов, окончательный ввод в строй задерживался по вине Путиловского завода в Петрограде. Дело в том, что еще в мае 1916 года на этом предприятии были заказаны коробка перемены передач и карданные валы для строящегося мотоброневагона. Однако для изготовления этих механизмов «потребовалось 3,5 месяца, после чего потребовались еще дополнительные работы, исполненные Путиловским заводом в 1 месяц».

Первую пробную поездку мотоброневагон, названный «Заамурец», совершил 7 октября: «После 5-дневных подготовительных работ произведена первая пробная поездка на бронированном мотовагоне. Производилась езда передним и задним ходом на первой скорости, результаты удовлетворительные. Ввиду большого количества неприработанных трущихся частей необходима продолжительная прокатка».

После устранения выявленных недостатков и мелких доделок, 18 октября 1916 года новую бронеединицу осмотрела комиссия под представительством генерал-майора Колобова.

«Заамурец» имел несущий корпус, склепанный на швеллерах и уголках и установленный на двух железнодорожных тележках «старого пассажирского типа, рессоры коих усилены своеобразно с весом мотовагона». Толщина брони изогнутых и наклонных поверхностей составляла 12 мм, вертикальных — 16 мм. Корпус делился на 5 отделений: передняя и задняя наблюдательные командирские рубки, 2 орудийных и центральный казематы.

Наблюдательные рубки представляли собой коробку с граненым потолком и частью стенок. Размеры ее были достаточны для наблюдателя (наблюдение велось через люки со смотровыми щелями) и пулеметчиков. Два пулемета, установленных на специальных станках, имели угол обстрела 90 градусов в горизонтальной плоскости и 15–20 — в вертикальной. Патроны хранились в ящиках, расположенных вдоль стен. Наблюдатель имел в своем распоряжении приборную доску с тремя группами кнопок: «Средняя группа дает сигналы механику вагона, перед которым расположена коробка с рядом световых буквенных сигналов, освещаемых нажимами соответствующих кнопок, расположенных на вышеуказанной доске у наблюдателя. Правая группа кнопок дает указание артиллеристам, левая пулеметчикам».

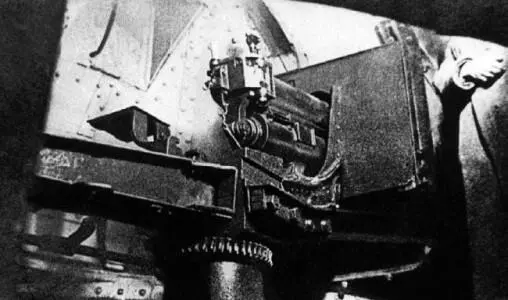

Орудийные казематы находились над тележками, при этом вся орудийная установка размещалась на шкворневой балке в центре тележки. Нижняя часть каземата представляла собой прямоугольную коробку, на которой сверху была установлена полусферическая, склепанная из 12 секторов орудийная башня, вращающаяся вместе с поворотным кругом. 57-мм морские пушки Норденфельда (скорострельность 60 выстрелов в минуту) устанавливались на специальном лафете, обеспечивающем вертикальный угол обстрела от −10 до +60 градусов. Лафет крепился на поворотном круге, вращающемся на шариковой опоре. Круг в свою очередь соединялся с башней специальными подкосами. В нижней части башни крепились ролики, опирающиеся на круглый рельс, закрепленный на крыше орудийного каземата. Вращение всей орудийной установки, снабженной тормозом и прибором для корректировки наводки в горизонтальной плоскости, осуществлялось вручную одним человеком.

Внутренняя часть орудийной башни мотоброневагона «ORLIK». Осень 1918 года.

Видна тумбовая орудийная установка с 76,2-мм полевой пушкой образца 1902 года и накладки на месте стыка броневых листов купола башни (АСКМ).

В центральном каземате размещалось 8 пулеметов с боекомплектом (по четыре с каждого края), а также силовая установка из двух бензиновых двигателей («Фиат» и «Флоренция») мощностью 60 л.с. каждый, «установленных на общем валу, соединенных между собой реверсами и коробкой скоростей, передача энергии двум ведущим осям производится при помощи двух карданных валов и конического зубчатого зацепления». Такая конструкция обеспечивала движение и на одном двигателе, а реверс обеспечивал движение вперед и назад с одинаковыми скоростями. Мотоброневагон оснащался двумя комплектами тормозов — ручным и пневматическим «Вестингауз», воздух для которого «нагнетается особым компрессором, приводимым в действие первичным валом коробки скоростей».

Мотоброневагон «ORLIK» во Владивостоке. 1920 год. Хорошо видны установленные в башнях 76,2-мм полевые пушки образца 1902 года (АСКМ).

Для внутренней связи «Заамурец» был оборудован телефонами и световой сигнализацией (цветные лампочки). Имелось также восемь перископов, два комплекта дальномеров системы генерала Холодовского (для стрельбы по воздушным целям) и два прожектора. Электричество для освещения и световой сигнализации вырабатывалось динамо-машиной, «приводимой в действие ременной передачей от одного из моторов». Изнутри вагон был отделан тепло-, вибро— и звукопоглощающей войлочной и пробковой изоляцией и имел систему отопления отработанными газами двигателей.

Следует особо подчеркнуть достоинства машины: предельно низкий силуэт, высокое качество формы броневого корпуса с углами наклона броневых плит, рассчитанных на рикошет, высокую плотность компоновки, возможность движения на одном моторе, значительную автономность. Вместе с тем комиссия генерал-майора Колобова отмечала, что мотоброневагон «отличается теснотой внутреннего пространства, хотя во всех частях мотовагона пространство это является достаточным для управления, обслуживания механизмов и вооружения, а помещения для командира на концах мотовагона вполне удобны».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: