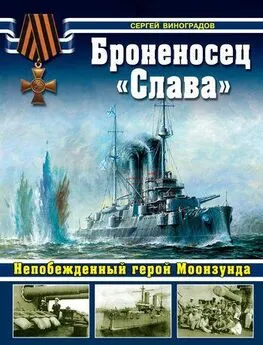

Сергей Виноградов - Броненосец «Слава». Непобежденный герой Моонзунда

- Название:Броненосец «Слава». Непобежденный герой Моонзунда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Броненосец «Слава». Непобежденный герой Моонзунда краткое содержание

Пятый и последний корабль трагической серии «Бородино», в отличие от своих собратьев, не переживших позора Цусимы, этот броненосец и погиб со славой, полностью оправдав свое гордое имя, — затопленная командой у входа в Моонзундский пролив, даже после смерти «Слава» осталась непреодолимым препятствием для врага.

Броненосец «Слава». Непобежденный герой Моонзунда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В послевоенное время настрой отечественных публикаций упростился и политизировался — в вышедшем в Воениздате в 1951 г. сборнике «Русское военно-морское искусство» был помещён материал капитана 3 ранга В. И. Ачкасова «Революционный Балтийский флот в сражении за острова Моонзундского архипелага» (с. 445–455), где отводилось место и бою «Славы» у Куйваста 4 октября 1917 г. Эпоха располагала к преувеличениям, поэтому повествование перемежалось цитатами из Ленина и Сталина, а действия «Славы» 4 октября открывались потоплением («первым же залпом») головного немецкого эскадренного миноносца, гибель которого, а также «отход остальных немецких эскадренных миноносцев заставили линейные корабли противника также повернуть к югу» (т. е. ретироваться). Подобные утверждения, появившиеся в угоду господствовавшей в те годы политической конъюнктуре, безусловно, не могут считаться серьёзными. В духе руководящей и направляющей роли ВКПб повествует в своей монографии о Моонзундской операции и другой советский историк (А. С. Пухов. Моонзундское сражение. — Л: Лениздат, 1957).

В 1964 г. вышел в свет капитальный труд Института военной истории под руководством профессора Н. Б. Павловича, посвящённый боевым действиям на море в период Первой мировой войны. В томе I («Действия русского флота»), авторами которого в части действий на Балтике являлись В. И. Ачкасов, И. А. Козлов и И. Н. Соловьёв, немало места отведено действиям «Славы» в составе Морских сил Рижского залива. Изложение официальной истории отличалось большей полнотой и чёткостью, хотя мотивация действий «революционных матросов» по понятным причинам изменений не претерпела. Было уделено место артиллерийским боям «Славы» на Ирбенской позиции летом 1915 г. (с. 176–182), действиям линкора осенью 1915 г. в огневой поддержке сухопутных войск на приморском фланге XII армии к западу от Риги и обеспечению десантных операций (с. 186–190), описанию участия в Моонзундской операции (с. 297–301) и последнему бою линкора, хотя и не согласующееся с К. П. Пузыревским в числе попавших в «Славу» тяжёлых снарядов (7 против 5).

В начале 90-х, когда началось оживление отечественной маринистики, была опубликована статья И. Л. Бунича о действиях «Славы» в Рижском заливе в 1915 г. (Гангут, вып. 6, 1993. С. 36–49). В части источников прослеживается использование автором работ историков «первой волны» (Д. П. Малинина, А. М. Косинского и К. П. Пузыревского), а также труда группы профессора Павловича и официальной истории германского флота (Г. Ролльман). В 1998 г., наконец, увидел свет важнейший источник — «Отчёт о действиях Морских сил Рижского залива 29 сентября — 7 октября 1917 г.» (— СПб: РГАВМФ, 1998). Написанный в 1919 г. для Морискома бывшим вице-адмиралом М. К. Бахиревым, начальником русских военно-морских сил в Рижском заливе в октябре 1917 г., «Отчёт» почти 80 лет хранился в виде машинописной копии в Российском Государственном архиве Военноморского флота (РГАВМФ). Это детальное и компетентное повествование, каким и должен быть текст, составленный флагманом, стоявшим во главе группировки в заливе в драматические дни операции «Альбион», в обстановке страшного давления превосходящих германских сил, когда одна за другой не выдерживали рубежи русской обороны в Ирбенах и заливе. Работа М. К. Бахирева, написанная с привлечением значительного массива документов (в том числе и рапортов офицеров «Славы»), содержит изложение действий линкора и их оценку с точки зрения адмирала, возглавлявшего операцию и принявшего на себя всю ответственность за её исход.

Интерес к теме «Славы», набиравший силу на рубеже веков, дал во второй половине 2000-х гг. нескольких крупных работ, значительно расширивших представление об этом корабле. В 2007 г. были опубликованы две первые отечественные монографии о «Славе», в которых подробно прослеживались довоенная служба и боевой путь знаменитого линкора. Одна принадлежала перу автора настоящей книги, другая — патриарха отечественной маринистики Р. М. Мельникова. Объёмистая и пространно повествующая обо всех перипетиях создания серии «Бородино», эта вторая отводит «Славе» примерно половину места, но фактически обходит стороной вопрос техники «Славы» — её устройства, конструкции, характеристик оружия и подробностей многочисленных планов модернизации.

Интерес среди современных зарубежных исследователей к сражению в Моонзунде привёл в 2007 и 2008 гг. к выходу двух обстоятельных монографий Г. Стафа и М. Баррета (G. Staff. Battle for the Baltic Islands 1917: Triumph of the Imperial German Navy. — Barnsley: Pen & Sword, 2008. р. 178; M. B. Barrett. Operation Albion. The German Conquest of the Baltic Islands. — Bloomington: Indiana University press, 2008. p. 298). Сильной стороной обеих работ является широкое привлечение германских источников. В отличие от своего австралийского коллеги Гари Стафа, сделавшего уклон на описание боевых операций (преимущественно на море) американский профессор Майкл Баррет подробно повествует также и о политических аспектах операции для обеих сторон, а также обстоятельно излагает предысторию балтийской проблемы. «Славе» в обоих трудах уделяется традиционно существенное внимание. Таковы основные на сегодняшний день работы об истории создания, конструкции, походах мирного времени и боях в годы Первой мировой войны линейного корабля «Слава».

После выхода в свет в 2007 г. работы автора о линейном корабле «Слава» его не покидал интерес к этому выдающемуся кораблю, его повседневной и военной истории, деталям конструкции, планам боевого использования и модернизаций. Несмотря на то, что действий линкора в кампаниях 1915–1917 гг. уже не раз касались в своих работах многие исследователи, ряд обстоятельств продолжал оставаться не вполне понятным. По мере возможности их удалось прояснить.

В настоящей работе конструкция и устройство линкора приведены в основном по его тактическому формуляру, в котором наиболее полно описывается конструктивно-техническая часть, а также приводятся подтверждённые опытным путём тактические характеристики линкора. В отношении массовых характеристик употребляется термин «вес», а не как ныне «масса». При приведении весов в документах в пудах (16,38 кг) они переводились в метрические тонны (мт); принятые в начале XX в. в русском флоте английские тонны (1016 кг) обозначаются символом «т». Калибры орудий, в соответствии с практикой тех лет, до 150 мм приводятся в миллиметрах, выше — в дюймах (1 дм — 25,4 мм).

Для большей наглядности и «плотности» часть материала помещена в табличной форме, некоторые таблицы взяты из документов. Порой в них встречаются мелкие огрехи в части арифметических подсчётов, не влияющие принципиально на итоговую картину. Это отчасти характерно для МТК тех лет и объяснимо, принимая во внимание малую численность его штата, а также тогдашнюю примитивную инструментальную базу. Основой её продолжали оставаться карандаш и логарифмическая линейка. Документы умалчивают, был ли в МТК в начале XX в. хотя бы один арифмометр В. Т. Однера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: