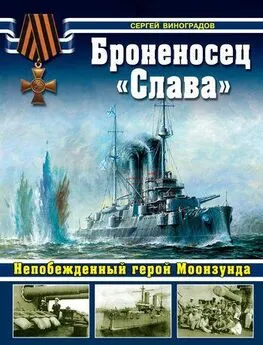

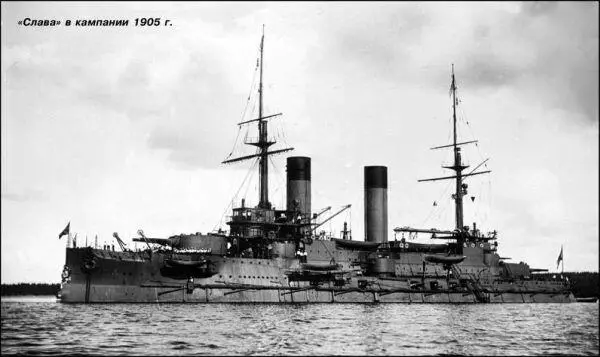

Сергей Виноградов - Броненосец «Слава». Непобежденный герой Моонзунда

- Название:Броненосец «Слава». Непобежденный герой Моонзунда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Виноградов - Броненосец «Слава». Непобежденный герой Моонзунда краткое содержание

Пятый и последний корабль трагической серии «Бородино», в отличие от своих собратьев, не переживших позора Цусимы, этот броненосец и погиб со славой, полностью оправдав свое гордое имя, — затопленная командой у входа в Моонзундский пролив, даже после смерти «Слава» осталась непреодолимым препятствием для врага.

Броненосец «Слава». Непобежденный герой Моонзунда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На следующий день корабль ушёл в Ревель, где в составе Практического отряда приступил к стрельбам, продолжавшимся 8 дней. Стрельба начиналась с малых дистанций, постепенно увеличиваясь дл 45 кб. Миноносцы буксировали щиты, парусные лайбы, изображавшие корабль-цель, подвергались сосредоточенному артиллерийскому удару. Начальник отряда вспоминал: «Нельзя сказать, чтобы на первых порах огонь эскадры был достаточно меткий… Однако пробоины были и в щитах, и в лайбе, и каждую ночь в Ревеле приходилось их чинить». [93] Г. Ф. Цывинский. 50 лет в Императорском флоте. — Рига: Ориент, 1928. С. 260.

30-го корабли возвратились в Ревель, где приняли из гарнизона пехотный полк с пулемётами и артиллерией и перевезли его в Петергоф «для охраны царской резиденции и железной дороги». 4 октября корабли Практического отряда «Слава», «Император Александр II» и «Память Азова» ушли из Кронштадта в море. В связи с волнениями с 10 октября в Ревеле силами десантных рот с кораблей осуществляли патрулирование города «от восстаний черни, напавшей на Государственный банк, казначейство и железнодорожную станцию», после чего «стояли на рейде Ревеля в готовности». 14 октября пришли в Кронштадт и стали на Большом рейде. На следующий день «Слава» ушла к Ревелю для продолжения стрельб, через сутки к ней присоединились «Император Александр II» и «Память Азова». Конец октября прошёл на рейде Гельсингфорса, где волновались финны, не получив подтверждения в манифесте от 17 октября 1905 г. дарованных ещё Александром II свобод и автономии. [94] Г. Ф. Цывинский. Указ. соч. С. 261, 262.

5 ноября «Слава», «Император Александр II» и «Память Азова» вошли в гавань. 7 ноября главный командир Балтийского флота вице-адмирал К. П. Никонов своим приказом № 504 предписал судам отдельного отряда броненосцам «Слава» и «Император Александр II», а также крейсерам «Память Азова» и «Адмирал Корнилов» окончить кампанию и перейти на паровое отопление. 9 ноября на «Славе» был спущен брейд-вымпел капитана 1 ранга Цывинского. Линкор вступил в вооружённый резерв.

В январе 1906 г. по предписанию морского министра А. А. Бирилёва была образована «Комиссия по устранению перегрузки на вновь строящихся судах» под председательством командующего Отдельным отрядом судов Балтийского моря, назначенных для испытаний, контр-адмирала А. Н. Паренаго. Единственным новейшим крупным кораблём на Балтике в это время была «Слава», поэтому основное внимание комиссия уделила именно ей. Констатировав в заседании 4 февраля, что «в настоящее время броненосец имеет осадку на 2 фута более положенного по чертежу» и что «для уменьшения осадки на 1 дм требуется снять 55 т груза», пришли к выводу о необходимости облегчения корабля на 1320 т. Однако подобная операция признавалась неосуществимой «без ущерба для боевой способности броненосца, при условии капитальных переделок, стоимость которых будет очень значительна». [95] РГАВМФ, ф. 421, оп. 1, д. 1691, л. 9.

Таким образом, предстояло изыскать экономию без принципиальных изменений. Это виделось как «снятие излишних грузов, не имеющих влияния на боевую способность броненосца, не прибегая ни к каким переделкам; упразднение излишних надстроек, как не имеющих значения в бою; и замена 75-мм батареи, как расположенной низко над ватерлинией, 4-мя орудиями калибра 120 мм — по 2 в носу и корме, причём последнее имеет значение скорее в боевом отношении, чем в отношении уменьшения перегрузки, т. к. выигрыш в весе от этой замены полностью пойдёт на сплошное бронирование борта ниже батареи». [96] Там же.

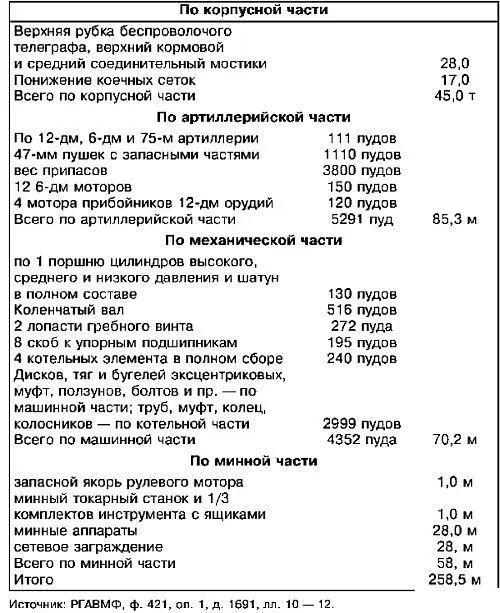

Повторно (после инициатив З. П. Рожественского в 1904 г.) предлагалось снять все 47-мм пушки, кроме 4 для салютов, демонтировать электромоторы вертикального наведения 6-дм орудий и двигатели прибойников 12-дм орудий. Также признавалось возможным уменьшить запасы материалов и провизии до 2 месяцев, снять подводные минные аппараты и сетевое заграждение, выгрузить запасные части по механической части, упразднить верхнюю радиорубку, некоторые мостики и понизить коечные сетки на полубаке (см. табл. ниже).

Реализация всех предложений комиссии могла привести к разгрузке «Славы» на 261 мт. Однако в заключении комиссии оговаривалось, что «ввиду отсутствия подъёмных средств для паровых катеров броненосца необходимо будет взамен стрел Тамперлея поставить две электрических 20-тонных лебёдки, имеющихся на Балтийском заводе, что увеличит нагрузку броненосца на 12–13 т». Поэтому общий выигрыш в весе не должен был превысить 250 т, что давало уменьшение углубления на 12 см. От замены 75-мм батареи несколькими 120-мм орудиями, как признавалось, «выигрыша в весе не получится». Из этого следовало, что подобное «предлагается только ввиду улучшения боевых и мореходных качеств корабля, но нужно заметить, что переделки эти потребуют значительных денежных затрат». Таким образом, предложения комиссии, подписанные капитанами 1 ранга Н. О. Эссеном, Лозинским, М. В. Князевым и Яковлевым и утверждённые контр-адмиралом А. Н. Паренаго, в случае принятия решения об их реализации, не решая проблемы перегрузки «Славы» в принципе, превращались, по сути, в паллиатив. Однако одновременно они требовали достаточно ощутимых затрат и выведения корабля из строя для предлагавшихся переделок. В итоге руководство флота их не поддержало — ограничилось лишь снятием сетевого заграждения, что и так было ранее предопределено решением МТК по Минному отделу, зафиксированным в журнале от 17 августа 1905 г. за № 8, утверждённым морским министром.

Несмотря на недавнее вступление в строй, «Слава», единственный относительно новый балтийский линкор, уже отличалась отчётливым моральным устареванием. Это прекрасно понимали в МГШ, в докладе которого говорилось: «…два эскадренных броненосца [„Слава“ и вернувшийся в феврале 1906 г. в Либаву „Цесаревич“] теперь уже не могут считаться также удовлетворяющими всем требованиям линейных судов, ибо оба они обладают плохими мореходными качествами, выяснившимися у этого типа в бою и, кроме того имеют артиллерию (среднюю) 6″, которая признавалась слабою ещё до войны». [97] Всеподданнейший доклад Морского Генерального штаба о состоянии, воссоздании и реорганизации флота от 2 октября 1906 г. С. 3.

Сводная таблица весов по предложениям о снятии грузов с броненосца «Слава»

Возможно, именно этот факт, одновременно с острейшей необходимостью подготовки офицеров для флота (примерно каждая третья должность оставалась вакантной), побудил морского министра А. А. Бирилёва отрядить оба линкора для продолжительных заграничных плаваний с выпускниками Морского корпуса перед производством последних в офицерский чин. Была, видимо, у адмирала и ещё одна мысль — два единственных балтийских тяжёлых корабля удалялись под благовидным предлогом из отечественных вод и естественным образом отстранялись от риска стать новыми «потёмкиными» в тогдашнее неспокойное для империи и её флота время.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: