Виктор Сонькин - Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу

- Название:Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Corpus

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-077984-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Сонькин - Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу краткое содержание

Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

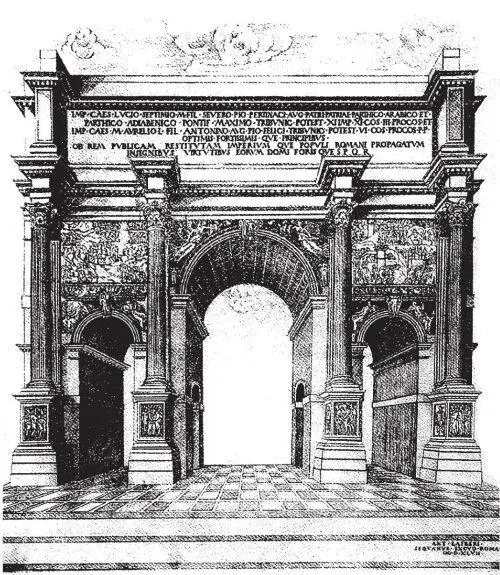

Арка Септимия Севера

Рассказывая о римских древностях, неизбежно приходится жертвовать то хронологической, то топографической связностью. В историографии есть понятие «палимпсест» — так называется рукопись, с которой стерли слова, чтобы записать что-то новое. Современные методы исследования иногда позволяют прочитать уничтоженный текст. Весь Рим — один огромный палимпсест. В этом городе никогда не останавливались перед тем, чтобы пристроить к античному забору ренессансную скамейку.

Вот и около самых древних памятников Форума — Черного камня и Курциева озера — появилась в начале III века н. э. большая триумфальная арка, которая сейчас может поспорить с курией за звание лучше всего сохранившейся постройки на Форуме.

Сохранилась она по той же причине: в VII веке папа Агафон пристроил к ней диаконат, своего рода социально-благотворительный центр, посвященный святым Сергию и Вакху, который и просуществовал до рубежа XVI–XVII веков. В средневековье это была распространенная практика, причем языческий характер сооружений никого особенно не смущал. В XII веке местные бароны добавили к арке укрепления, которые простояли пять с лишним веков.

У арки Септимия Севера плохая художественная репутация: считается, что ее рельефы схематичны и безжизненны по сравнению, например, с теми, что украшают колонну Траяна. Это не совсем справедливо, но, чтобы составить собственное мнение, нужно сходить в Музей римской цивилизации и посмотреть на копии рельефов — мало того, что там их удобнее разглядеть, они еще и частично восстановлены, потому что оригиналы далеко не в идеальном состоянии. На арке, кроме крылатой Победы, речных божеств и времен года, изображена история восточного похода императора Септимия Севера: армия, выступающая из лагеря, жители, покорно отдающие себя под власть римлян, осада, приступ, военный совет, покоренные города Эдесса и Ктесифон. Один из основных изобразительных мотивов — римские солдаты, грубо ведущие за собой или перед собой испуганных, одетых в шапки парфянских пленников.

Арка Септимия Севера. Гравюра XVI века.

Поход стал одной из последних удачных военных операций Римской империи: Парфия — основной враг на востоке — была повержена, более ста тысяч человек попало в плен и было продано в рабство. Укрепленную столицу арабов, город Хатру, взять не удалось, но Север тем не менее присоединил к своему имени не только победный титул «Парфянский», но и «Аравийский» — слова Parthico и Arabico видны на верхней строчке посвятительной надписи. В этой надписи прославлялся сам император и его сыновья Марк (больше известный как будущий император Каракалла) и Публий (больше известный как будущий — недолгий — соправитель брата, император Гета). Когда Каракалла убил Гету, последний был подвергнут процедуре, известной как damnatio memoriae («проклятие памяти»). В результате упоминание Геты на арке было заменено на абстрактную фразу про «прекрасных и могучих вождей» (optimis fortissimisque principibus) . Но палимпсест сопротивляется забвению: изначальную надпись без труда удалось восстановить по расположению дырок, к которым крепились позолоченные бронзовые буквы.

На монетах видно, что на арке стояла огромная скульптурная группа: триумфальная колесница, запряженная шестью не то восемью лошадьми, которых ведут под уздцы два воина (Каракалла и Гета?) и, возможно, еще два всадника сопровождают их по бокам, как мотоциклисты — президентский кортеж. Никаких следов этой группы до наших дней не сохранилось.

В древние времена арка находилась на возвышении — к ней вели ступени. На многих старых картинах и гравюрах, от Пиранези до Каналетто, видно, что вплоть до XIX века нижний ярус арки (рельефы которого изображают пленных парфян под конвоем римских солдат) был полностью скрыт под землей.

Храм Сатурна

За аркой Септимия Севера, если смотреть на нее со стороны курии, стоят восемь колонн. Это остатки храма Сатурна, который соревнуется с храмами Весты и Юпитера Капитолийского за право считаться самым древним святилищем города. У римлян не было твердого мнения о том, кто его заложил, но все версии относились к фигурам полусказочным — царям Туллу Гостилию и Тарквинию Младшему или первому в истории Рима диктатору Титу Ларцию.

Его нынешние останки датируются I веком до н. э., когда храм восстановил (скорее всего — выстроил заново) консул Луций Мунаций Планк. Планк был человеком невероятной карьеры — сподвижник Цезаря в галльских войнах, организатор знаменитого пира в честь Антония и Клеопатры, на котором египетская царица растворила жемчужину в уксусе и выпила раствор, изобретатель титула «Август» для первого римского императора, последний римский цензор (после него должность была упразднена), основатель городов Базель и Лион. В базельской ратуше стоит его деревянная статуя.

То, что мы видим сейчас, к сожалению, не относится ко временам августовского расцвета: восемь колонн из серого и розового египетского гранита, позаимствованные у других зданий, и не слишком искусные ионические капители, вытесанные специально для этого случая, были собраны в IV веке — так поздно, что некоторые считают эту перестройку одним из последних актов отчаяния со стороны римских язычников в пору, когда храмы олимпийских богов официально уже были запрещены. На фризе указано, что Сенат и римский народ восстановили этот храм, уничтоженный пожаром; это одна из немногочисленных надписей, где вездесущая аббревиатура spqr прописана полностью (Senatus Populusque Romanus incendio consumptum restituit) .

С древних времен под святилищем Сатурна находилась государственная казна, поэтому храм служил штаб-квартирой для квесторов, государственных чиновников, отвечающих за финансы. В какой-то момент казну разделили на две части: одна использовалась для повседневных государственных надобностей, другая представляла собой своего рода «стабилизационный фонд», к которому можно было обращаться только в случае крайней опасности для государства. Римляне считали, что главной угрозой для них могла бы стать война с галлами, но реальность, как обычно, обманула ожидания. В бурную пору «римской революции» казной овладел Юлий Цезарь; когда молодой народный трибун попытался защитить храмовую сокровищницу собственным телом, Цезарь многозначительно сказал: «Поверь, мне труднее тебе угрожать, чем тебя убить».

Как и многие другие памятники на Форуме, храм Сатурна больше всего пострадал в эпоху Ренессанса. Из записок уже упоминавшегося Поджо Браччолини «О переменчивости судьбы» даже известно, когда это примерно произошло: «Сохранился портик храма Согласия [тогда именно за него принимали храм Сатурна], который я видел почти нетронутым и облицованным прекрасным мрамором в пору моего первого приезда в Рим [в 1402 году]; а потом римляне пережгли на известь весь храм, часть портика и расколотые колонны. На портике до сих пор [1447 год] видны буквы, свидетельствующие о том, что Сенат и римский народ восстановили храм, уничтоженный пожаром». На гравюре Пиранези (вторая половина XVIII века) развалины храма Сатурна предстают окутанными идиллической атмосферой, которой давно не найдешь на Форуме: вдаль уходит исчезнувшая с тех пор улочка с жилыми домами, прямо к боковым колоннам пристроено здание, на крыше которого растут цветы в гигантских горшках, по земляной насыпи бродят овцы, между колонн протянута веревка с бельем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: