Анатолий Фоменко - Как было на самом деле. Реконструкция подлинной истории

- Название:Как было на самом деле. Реконструкция подлинной истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-40443-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Как было на самом деле. Реконструкция подлинной истории краткое содержание

Книга рассчитана на самые широкие круги читателей, интересующихся всемирной историей и применением математических методов к гуманитарным наукам.

Как было на самом деле. Реконструкция подлинной истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

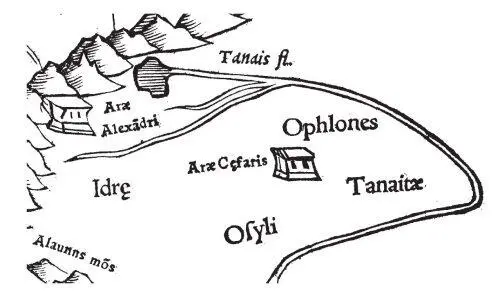

Рис. 60. «Алтарь Александра» (слева) и « Царский Алтарь » (справа) на карте Птолемея. Центральная Русь, река Дон (Танаис) [1353]

34. Библейская скиния

Обратимся к библейской скинии, в которой был Ковчег Завета. Комментаторы уверяют нас, будто скиния – это нечто вроде шатра, где стоял ящик с обломками каменных скрижалей Моисея. Однако, скорее всего, такое понимание скинии – позднее. Хотя вопрос о скинии для нас не принципиален, однако этот сюжет показывает, как реальные события могли причудливо преломляться в летописях.

«Первый» Ковчег Завета – это ящик, где хранились обломки железного метеорита. Эти куски железа использовались для производства Булата. Но тогда возникает мысль, что СКИНИЯ – это, попросту, КУЗНЯ, КУЗНИЦА. Ценные куски метеоритного железа должны быть именно в кузнице, где они нужны для металлургов и кузнецов. Здесь были готовые металлические изделия (мечи, пушки, мушкеты…), стальные заготовки, пылающие горны, наковальни, молоты, клещи, чаны с водой для закалки стали, ящики с древесным или каменным углем для горнов и т. д. В общем, сложное и засекреченное ордынское производство.

Любопытно, что в Лицевом Своде и Библии скиния описана достаточно подробно. Посмотрим, говорится ли тут о кузнице? Открываем для начала синодальный перевод Библии. Читаем и, на первый взгляд, ничего похожего на кузницу не обнаруживаем. Перед нами – многословный, странный и мутный текст. В нем множество цифр. Открываем более ранний Лицевой Свод. Хотя здесь описание скинии тоже туманно, однако всплывают яркие детали, вычеркнутые или искаженные в синодальном переводе. Они проясняют суть дела. Вероятно, это – средневековый алхимический фрагмент, включенный в Библию. Описание явно предназначено лишь для посвященных, «для своих». По-видимому, перед нами – зашифрованное описание кузницы и процесса ковки Булата. Вряд ли сегодня удастся полностью восстановить изначальный смысл этого руководства. Но некоторые яркие соответствия все-таки обнаруживаются [ПРРК], гл. 5.

35. Айюб Султан

Считается, что Айюб Султан, сподвижник и знаменосец Пророка Магомета, погиб под стенами Константинополя якобы в 669 году во время правления халифа Моавии (уже после смерти Пророка Магомета), и тогда же был похоронен на месте своей гибели. Затем, говорят нам, могила Айюба на многие сотни лет покрылась мраком забвения и даже само место могилы было совершенно забыто. Однако через 800 лет о ней вдруг загадочным образом вспомнили. В 1453 году султан Магомет Завоеватель вошел в покоренный им Константинополь и тут же приказал огородить место гибели Айюба Султана и начать строить его великолепную гробницу. С тех пор она – мусульманская святыня Стамбула.

Историки вынуждены объяснять, каким же образом Магомет II неожиданно узнал место захоронения Айюба Султана, со смерти которого якобы прошло около 800 лет? Говорят, некий мудрец Акшемсеттин – ходжа увидел место захоронения во сне, проснулся, нашел его и сообщил Магомету II. Султан, на третий день по взятии города, повелел начать строительство роскошной усыпальницы Айюба Султана.

Наша мысль проста. Айюб Султан был современником и сподвижником султана Магомета Завоевателя. Гробницу на месте его гибели возвели СРАЗУ ЖЕ, а не через 800 лет. Естественно, такое возможно лишь при условии, что Магомет Пророк и Магомет II Завоеватель – люди одной и той же эпохи. Или вообще – одно и то же лицо.

Вероятно, именно в эту роковую ночь 1453 года под стенами Константинополя погиб знаменитый богатырь и, одновременно, первосвященник, халиф Али = библейский Аарон = Айюб Султан = русский былинный богатырь Илья Муромец = персидский легендарный богатырь Рустам. Причем, это – далеко не полный перечень имен, под которыми этот легендарный человек вошел в историю [ПРРК], гл. 6.

36. Тацит и Поджо Браччолини

Многие произведения, говорящие о событиях XII–XVII веков, при позднейшем неверном датировании были отодвинуты в прошлое и объявлены описаниями «древних событий».

Например, историки XIX века Гошар и Росс обнаружили явные следы, указывающие на поздне-средневековое происхождение знаменитой «Истории» Корнелия Тацита. Но Гошар и Росс ошиблись в интерпретации собственного результата. Не подозревая ошибочности хронологии Скалигера-Петавиуса, и считая Тацита за «античного» историка, они расценили вскрытые ими факты как доказательство подложности «Истории». На самом деле, эти факты указывают на XV–XVI века как на время создания «Истории» Тацита – подлинного текста, описывавшего события XIV–XVI веков. Но потом тенденциозно обработанного редакторами XVI–XVII веков.

Выясняется, что в XV–XVI веках известный писатель Поджо Браччолини написал несколько исторических трудов о своей современности и о двух-трех предыдущих поколениях. Позднее, его фантомное отражение под именем «Корнелий Тацит» датировали «античностью», и в далекое прошлое (при сдвиге примерно на 1400 лет) «уехало» несколько произведений Поджо – Тацита [2т1], гл. 1. Иными словами, «Тацит» – это псевдоним Поджо Браччолини. На страницах истории он «раздвоился». Оригинал остался в XV–XVI веках, а его фантомное отражение оказалось якобы в I веке под именем «Тацит».

В эпоху раскола «Монгольской» Империи исторические хроники о Великой Смуте, были важны для западных европейцев. История Есфири XVI века (см. следующую главу), то есть история государственного переворота в метрополии Империи, была близка мятежным реформаторам, стремившимся отделиться от Руси-Орды. Поэтому произведения Тацита, рассказывавшие об «античном Риме», в частности, об Иване Грозном = Нероне и об истории Есфири, воспринимались в XVII веке с особым интересом. Тацит – Браччо – лини был неплохо осведомлен о борьбе в имперском дворе Руси-Орды. Его книги о событиях, приведших к Реформации, были животрепещущими [РИ].

В [2т2], гл. 4:4, мы показали, что Макиавелли (Макьявелли) жил, скорее всего, не в XVI, а в XVII веке. Вниз во времени его сместил хронологический сдвиг на сто лет. Активный интерес к творениям Тацита и Макиавелли в мятежную эпоху конца XVI–XVII века становится естественным и понятным.

37. Плутарх и Петрарка

Исследователи творчества Петрарки отмечают непонятную для них странность. Петрарка написал много писем к своим современникам. И вот, в своей латинской переписке, Петрарка старался – якобы специально – ЗАТУШЕВЫВАТЬ СРЕДНЕВЕКОВУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ПОДМЕНЯЯ ЕЕ «АНТИЧНОСТЬЮ». Обращаясь к своим современникам, он использовал древние прозвища и имена – Сократ, Лелий, Олимпий, Симонид и т. д. То есть, он писал так, как будто бы «жил в античности». Нам говорят, что он специально латинизировал свои письма, чтобы они приобретали характер древности. Даже рассказывая о современности, он «маскировал» ее под «античными» одеждами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: