Михаил Маслов - Утерянные победы советской авиации

- Название:Утерянные победы советской авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55510-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Маслов - Утерянные победы советской авиации краткое содержание

Об этих поражениях не любят вспоминать, эти несостоявшиеся проекты преданы забвению – но без них история авиации выхолощена и неполна. Тем более что от многих разработок приходилось отказываться вовсе не из-за их несостоятельности, а потому, что они слишком опередили свое время. Тяжелый бомбардировщик «Святогор», высотные самолеты БОК, авиагиганты Туполева и Калинина, первые автожиры, противотанковый штурмовик «Пегас» – в этой книге подробно освещаются самые амбициозные отечественные авиапроекты, на которые в свое время возлагались большие надежды, в которые были вложены огромные средства, время, человеческие и производственные ресурсы, которые могли бы перевернуть всю историю авиации, но по различным причинам (дороговизна, аварийность, интриги конкурентов, репрессии и т. п.) так и остались на бумаге или были заморожены на стадии летных испытаний и опытных образцов, так и не востребованных ВВС.

Утерянные победы советской авиации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В проекте № 11 Боровков и Флоров оставили своему биплану роль только маневренного истребителя, подчинив все изменения проблеме уменьшения веса. Проект датируется осенью 1940 г.

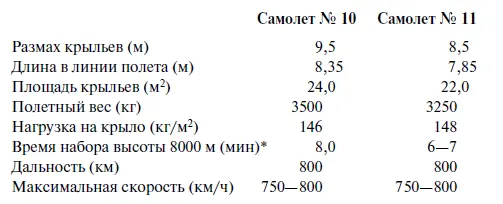

Ниже прилагаются расчетные данные и характеристики двух проектов, условно называемых «Самолет № 10» и «Самолет № 11», рассчитанных под двигатель М-71 со взлетной мощностью 2000 л. с.:

Самолет № 1 °Cамолет № 11

* С использованием дополнительных моторов (ДМ)

Между тем интереса и понимания к своим проектам бипланов у руководства авиапромышленности конструкторы не нашли. Уже никто не верил в возможность реанимирования «крылатых этажерок». Александр Яковлев, при личной встрече, открыто заявил о невозможности включения новых предложений Боровкова Флорова в план будущих работ наркомата.

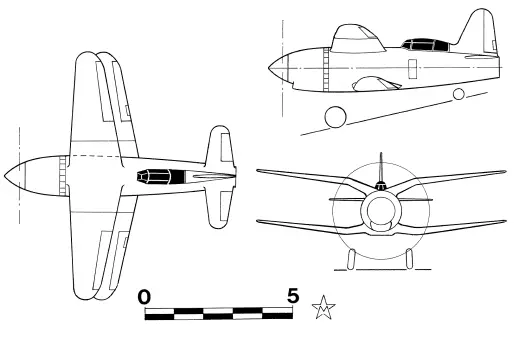

Общий вид проекта истребителя № 11. 1941 г.

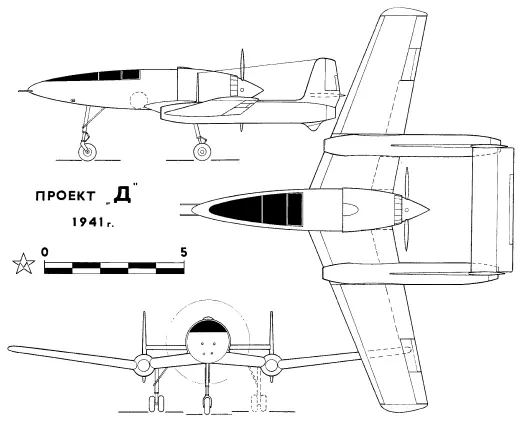

В этих условиях конструкторы делают еще одну попытку перспективной разработки. Как обычно, весьма оригинальную. Основная ставка делается на прямоточные двигатели Меркулова, с помощью которых представлялось возможным добиться значительного увеличения максимальной скорости, скороподъемности и потолка. Так в конце 1940 г. была начата разработка самолета с комбинированной силовой установкой, состоящей из поршневого двигателя М-71 и двух воздушно – реактивных ДМ. Эскизный проект, получивший условное обозначение «Д», был закончен в начале 1941 г. В короткий срок этот проект получил одобрение экспертного совета НКАП, перспективную разработку решено было продолжать. Нужно отметить, что авторами было рассмотрено большое количество вариантов и схем, прежде чем они остановили свой выбор на одной из них. Наиболее целесообразной признали схему одномоторного двухбалочного моноплана с толкающим воздушным винтом, балки – фюзеляжи при этом являлись корпусами реактивных двигателей. Проект «Д» представлялся как перспективный истребитель – перехватчик с мощным наступательным пушечным вооружением. Задуманный самолет воплощал в себе все достижения аэродинамики предвоенного периода. Вытянутый как пуля фюзеляж, ламинарный профиль стреловидного крыла, мощнейший двигатель М-71 (его мощность 2000 л. с. развивалась тогда только на бумаге) в сочетании с ДМ – все эти факторы должны были по замыслу разработчиков позволить новому истребителю разгоняться до фантастической тогда скорости 850 км/ч. Весной 1941 г. был закончен аэродинамический и весовой расчет проекта «Д». Полным ходом шли конструктивные проработки и увязки элементов планера самолета. Большинство задумок нигде ранее не встречалось, поэтому поломать голову было над чем. Компоновка с толкающим винтом хотя и позволяла улучшить обтекание фюзеляжа (устранение обдувки фюзеляжа потоком от воздушного винта позволяло затянуть ламинарный характер обтекания поверхности и улучшить тем самым аэродинамику), однако являлась не вполне удачной с точки зрения аварийного покидания летчиком. Пилот, оставляя в воздухе кабину, непременно попадал во вращающийся воздушный винт. Катапульты тогда еще не были известны, поэтому конструкторам пришлось самим «изобретать велосипед». Поначалу планировалось установить сбрасываемый люк, затем решили установить откидывающийся вниз – назад фрагмент пола с «проваливающимся» креслом пилота. Задуманная схема покидания должна была обеспечить покидание самолета, минуя зону вращения воздушного винта.

Носовая часть фюзеляжа для удобства технического обслуживания и ремонта могла сдвигаться вперед по специальным рельсам. Это оригинальное решение позволяло отказаться от эксплуатационных лючков и обеспечить чистоту поверхности носовой части. Тонкое стреловидное крыло, предназначенное для высоких скоростей, требовало применения мощной посадочной механизации, способной довести посадочную скорость до приемлемых значений. Используемый в крыле ламинарный профиль не позволял в свою очередь этой механизацией увлекаться, так как характеристики его при установке предкрылков и различных щитков резко ухудшались. Одним словом проблемы, проблемы, проблемы…

Довести проект самолета «Д» до воплощения в металле конструкторам – соратникам не удалось. Начавшаяся война в корне изменила отношение к перспективным разработкам – теперь стало не до них. В июле 1941 г. ОКБ-207 было расформировано, часть конструкторов вернулась на серийный авиазавод в Горьком, небольшая группа сотрудников во главе с Боровковым и Флоровым перешла в ОКБ-293 Виктора Болховитинова. Здесь пришлось принимать участие в создании ракетного самолета БИ.

В 1943 г. Алексей Боровков возвращается на авиазавод № 21, а в конце 1944 г. переходит в самолетный сектор НИИ-1 в Москве. В феврале 1945 г. Боровков в составе комиссии авиаспециалистов, возглавляемой генералом П. И. Федоровым, был откомандирован в прифронтовую полосу для осмотра сбитых немецких реактивных самолетов. Под Киевом самолет комиссии потерпел катастрофу. Экипаж и все пассажиры, среди которых находился Алексей Андреевич Боровков, погибли.

Общий вид самолета «Д». Проект 1941 г.

Илья Флоров в июле 1944 г. назначается начальником самолетного сектора № 43 НИИ-1. Здесь под его руководством был спроектирован, построен и испытан экспериментальный самолет с ЖРД, рассчитанный на установку двигателей А. М. Исаева (самолет № 4302) или двигателей Л. С. Душкина (самолет № 4303). Самолеты эти предназначались для исследования различных ЖРД в области трансзвуковых скоростей на больших высотах полета. Работы продолжались до 1948 г., вплоть до закрытия самолетного сектора НИИ-1.

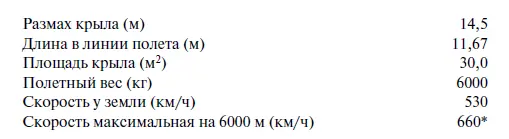

Проект самолета «Д». Основные технические данные и расчетные летные характеристики

* Без применения ДМ

Механические птицы профессора Беляева

От планера к самолету

В 1930–е годы, когда полеты самолетов уже не являлись экзотикой, авиационные инженеры особенно активно продолжали изыскивать новые варианты компоновок и аэродинамических схем летательных аппаратов. За малым исключением созданные в этот период оригинальные конструкции вовсе не призывались удивить мир – они функционально должны были являться более совершенными, чем самолеты, выполненные по классической схеме. Среди великого разнообразия необычных схем и компоновок наибольший интерес проявлялся к аппаратам, выполненным по схеме «летающее крыло». Сам термин наглядно определил стремление разработчиков устранить по возможности лишнее сопротивление и вес фюзеляжа и тем самым приблизиться к идеальным аэродинамическим показателям. Устойчивый интерес к схеме «летающее крыло» наблюдался в этот период и в Советском Союзе. Он выразился в появлении целого ряда самолетов и планеров, выполненных по такой схеме или, по крайней мере, по схеме, близкой к «летающему крылу». Заслуживающими внимания среди них можно назвать разработки конструкторов Калинина, Москалева и Черановского. Однако едва ли не наиболее необычными представляются планеры и самолеты, созданные ученым и конструктором Виктором Николаевичем Беляевым.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: