Михаил Маслов - Утерянные победы советской авиации

- Название:Утерянные победы советской авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55510-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Маслов - Утерянные победы советской авиации краткое содержание

Об этих поражениях не любят вспоминать, эти несостоявшиеся проекты преданы забвению – но без них история авиации выхолощена и неполна. Тем более что от многих разработок приходилось отказываться вовсе не из-за их несостоятельности, а потому, что они слишком опередили свое время. Тяжелый бомбардировщик «Святогор», высотные самолеты БОК, авиагиганты Туполева и Калинина, первые автожиры, противотанковый штурмовик «Пегас» – в этой книге подробно освещаются самые амбициозные отечественные авиапроекты, на которые в свое время возлагались большие надежды, в которые были вложены огромные средства, время, человеческие и производственные ресурсы, которые могли бы перевернуть всю историю авиации, но по различным причинам (дороговизна, аварийность, интриги конкурентов, репрессии и т. п.) так и остались на бумаге или были заморожены на стадии летных испытаний и опытных образцов, так и не востребованных ВВС.

Утерянные победы советской авиации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Большинство из разработок Беляева характеризовались специфическим, резко суженным крылом с характерной обратной стреловидностью и расположенным непосредственно за крылом горизонтальным оперением. Полет таких летательных аппаратов создавал у стороннего наблюдателя впечатление парения гигантской фантастической птицы…

Авиационный конструктор Виктор Николаевич Беляев в 1940-е годы

Свою профессиональную деятельность в авиации Виктор Беляев начал в 1925 г. в должности инженера по прочности авиационных конструкций в КБ Д. П. Григоровича. В следующем 1926–м в возрасте 30 лет он переводится в ЦАГИ, где участвует в проведении расчетов на прочность самолетов АНТ-6, АНТ-7, АНТ-9, АНТ-14, АНТ-20. Спустя ряд лет эта первая специализация заставила его уделять наибольшее внимание созданию оригинальных, высокопрочных и одновременно легких конструкций. А переход к непосредственному проектированию у Виктора Беляева произошел в начале 1930–х годов и выразился в создании оригинального планера, являющегося прообразом задуманного им самолета. Нужно отметить, что еще в 1920 г. будущий авиационный инженер предпринял самостоятельную попытку построить планер – биплан по типу балансирного аппарата Н. Б. Делоне, но с колесным шасси. Повторная идея построить планер была продиктована целым рядом сложившихся обстоятельств.

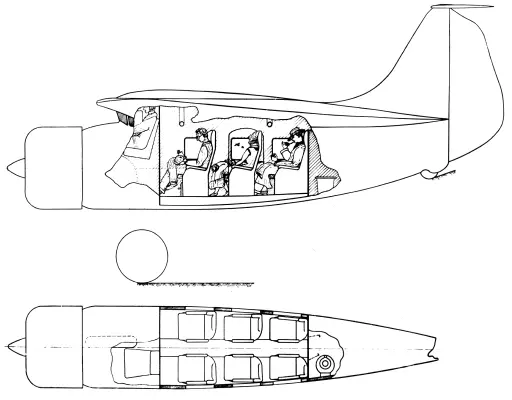

Компоновочная схема проекта пассажирского самолета АвиаВнито-3

Период 1920—30–х годов во многих развитых странах характеризовался повальным увлечением планеризмом, позволявшим на практике приобщиться к воздушной стихии. Причем затронуло это увлечение не только пылких юных энтузиастов, но и маститых авиационных специалистов. Многие советские конструкторы участвовали в постройке планеров и даже летали на них. Кроме того, оказалось, что постройка относительно недорогого безмоторного планера является едва ли не наилучшим способом испытания на практике новаторских схем задуманных самолетов.

В августе 1933 г. Беляев в составе технической комиссии ЦАГИ принимает участие в ежегодном, 9–м, планерном слете в Коктебеле. Задачей комиссии являлась проверка технического состояния представленных аппаратов и допуск их к проведению полетов. Основными подопечными комиссии в 1933 г. стали 4 бесхвостых планера: БИЧ-11, БИЧ-12, БИЧ-13 конструкции Б. И. Черановского и планер ленинградского аэроклуба ЛАК-1. Очевидно, присутствие в Коктебеле стало для Беляева лишь частью реализации программы по созданию уже задуманного им самолета. Еще одним фактором, повлиявшим на дальнейшие события, стало то, что в ЦАГИ в тот период работал пионер советского планеризма инженер А. А. Сеньков. Встреча этих двух единомышленников привела к тому, что в зимний сезон 1933—34 гг. в мастерских ЦАГИ построили два бесхвостых планера: БП-1 (ЦАГИ-1) Сенькова и БП-2 (ЦАГИ-2) Беляева.

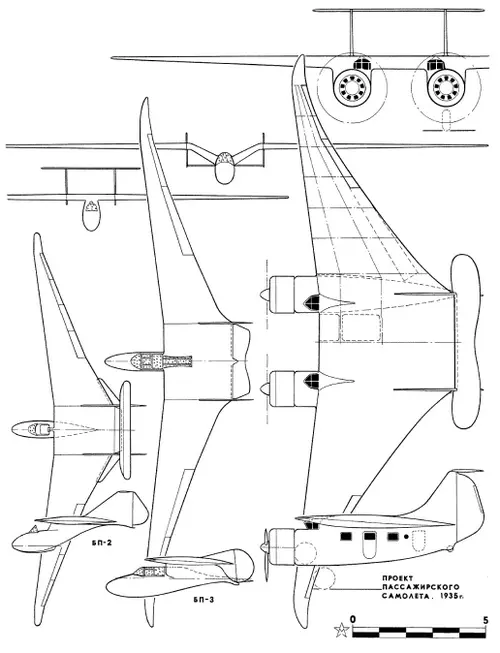

Крыло планера БП-2 площадью 18,5 м 2имело значительный размах, заметное сужение в плане, положительную геометрическую и аэродинамическую крутку. В сочетании с обратной стреловидностью весь комплекс мер должен был обеспечить минимальный вес конструкции крыла и наилучшую аэродинамику. На задней кромке центральной части крыла размещался трехсекционный закрылок, предназначенный для балансировки аппарата и управления. Кабину пилота для обеспечения необходимой центровки конструктор вынес вперед. Это решение обеспечивало хороший обзор, однако в сочетании с крылом обратной стреловидности несколько ухудшало путевую устойчивость. Для ее повышения имелись два широких вертикальных киля с рулями направления, соединенные в верхней части дополнительным стабилизатором.

Схема БП-2 поначалу вызвала много противников, поэтому для доказательства ее жизнеспособности провели продувки модели в аэродинамической трубе. Кроме этого, достаточно остроумно использовали 200–метровый гидроканал ЦАГИ, вдоль которого для протаски моделей по воде двигалась специальная электрическая тележка. На этот раз тележку использовали для экспериментов по буксировке модели планера Беляева, что позволило в короткий срок доказать жизнеспособность аппарата и рассеять сомнения скептиков.

Сравнительные схемы планеров БП-2, БП-3 и проекта пассажирского самолета

После изготовления, в августе 1934 г., полноразмерный БП-2 отправили на планерный слет в Коктебель, где его облетал летчик Д. А. Кошиц. Несмотря на некоторое перетяжеление конструкции, планер показал отличные устойчивость и управляемость, его аэродинамическое качество достигало величины 18–20 единиц. После окончания слета БП-2 стал единственным планером бесхвостой схемы, который долетел до Москвы на буксире за самолетом Р-5.

Успех, достигнутый при постройке БП-2, Беляев решил закрепить и взялся за проектирование рекордного планера высокой прочности. В 1935 г. новый двухместный аппарат, получивший наименование БП-3, с размахом крыла 20 м и весом конструкции 400 кг был построен. В нем использовали крыло с центральной частью, изогнутой в виде «чайки», что позволило уменьшить рулевые поверхности и разместить их более компактно. БП-3 впервые поднялся в воздух 18 июля 1935 г., он обладал высоким аэродинамическим качеством, равным 33, и предполагался для установления рекорда дальности безмоторного полета. По неподтвержденным данным, несколько экземпляров БП-3 впоследствии построили в мастерских школы морских летчиков в г. Ейске.

Продолжая совершенствовать выбранную схему, Беляев принимает участие во Всесоюзном конкурсе по созданию скоростного транспортного самолета. Организованный в 1935 г. добровольным научно – инженерным обществом АвиаВНИТО (Авиационное всесоюзное научное инженерно – техническое общество) и газетой «За рулем», этот конкурс собрал в короткий срок множество участников, представивших для рассмотрения более 60 различных проектов самолетов. Только в ЦАГИ разработкой таких инициативных проектов занимались четыре группы конструкторов. Группа В. Н. Беляева, в которую входили П. Н. Обрубов, Д. А. Затван, Э. И. Корженевский, Л. Л. Селяков, Н. Е. Леонтьев, В. А. Лихачев, Б. С. Бекин и И. Е. Борисенко, представила на конкурс проект двухмоторного пассажирского самолета. Основой проекта явилась схема с крылом обратной стреловидности, уже отработанная на планерах. Два фюзеляжа самолета, в каждом из которых размещались по 7 пассажиров, являлись продолжением гондол двигателей М-25 мощностью по 700 л. с. Двухкилевое вертикальное оперение в верхней части соединялось мощной горизонтальной рулевой поверхностью. Схема позволяла получить легкую и прочную конструкцию с отличными аэродинамическими качествами и полезной весовой отдачей около 50 %.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: