Марк Солонин - Другая хронология катастрофы 1941. Падение сталинских соколов

- Название:Другая хронология катастрофы 1941. Падение сталинских соколов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Яуза

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-51036-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Солонин - Другая хронология катастрофы 1941. Падение сталинских соколов краткое содержание

Был ли первый удар Люфтваффе неожиданным и уничтожающим, а потери советской авиации так велики, как утверждает кремлёвская пропаганда? Куда исчезли небесные армады Сталина и предвоенные планы немедленного завоевания господства в воздухе? Почему на приграничных аэродромах навсегда замерли сотни и тысячи краснозвёздных самолётов, так и не вступивших в бой? Эта книга окончательно закрывает вопросы, многие десятилетия остававшиеся в эпицентре ожесточённых споров.

Другая хронология катастрофы 1941. Падение сталинских соколов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Самым радикальным образом выглядят итоги боевой работы 238-го ИАП: из 30 «чаек» лишь одна сбита в воздушном бою, а 3 уничтоженные и 12 повреждённых на аэродроме Паневежис 22 июня превращаются в «27 уничтожено на земле при ударе с воздуха». В 9-м БАП, весьма активно воевавшем в первые дни войны, в принципе та же картина необъяснимого нарастания числа потерянных на земле самолётов, но с несколько меньшим «коэффициентом роста». Если в оперативных сводках, составленных по горячим следам событий, полк 22 июня потерял на земле безвозвратно 7 бомбардировщиков и ещё 9 были серьёзно повреждены, то в итоговом докладе «уничтожено на земле при ударе с воздуха» уже 32 самолёта! (176)

Авиаполки 6-й САД(за исключением 148-го ИАП в Лиепае) в первые дни войны находились достаточно далеко от основных операционных направлений действий наземных войск противника. Как следствие, «истребительное перебазирование» началось в этой дивизии позднее и с заметно меньшими последствиями. Выше мы уже неоднократно отмечали активные и мужественные действия 31-го БАП, в котором потери самолётов в воздухе оказались в разы больше, чем потери на земле. Тем не менее в последние дни июня 41-го волна «перебазирования» накрыла и эту дивизию. Особенно наглядно это проявилось в структуре потерь 21-го ИАП, одного из лучших истребительных полков ВВС Северо-Западного фронта. Полк обеспечивал ПВО г. Рига и в первый день войны никаких потерь от удара авиации противника по аэродромам не понёс вовсе. С 22 июня по 9 июля полк потерял в воздушных боях (включая «не вернувшихся с задания») всего 3 самолёта, а вот потери на земле составили 30 машин (из них 17 прямо обозначены как «уничтоженные при эвакуации»). (177) Нельзя не обратить внимание и на огромную аварийность, внезапно возникшую в «старом» кадровом полку: за 18 дней в 21-м ИАП безвозвратно разбито 16 самолётов, и это не новые, не освоенные ещё в полной мере лётным составом «миги», а старые и привычные «ишаки».

Как и следовало ожидать, совершенно особая ситуация сложилась в 4-й САД. Постоянные аэродромы этой дивизии, развёрнутой в Эстонии, ни в первый, ни в последующие дни войны не подвергались какому-либо воздействию немецкой авиации; не было там в июне и наземных войск противника. В результате 63-й БАП с 22 июня по 30 июля (т.е. за значительно более продолжительный, нежели в других частях ВВС СЗФ, период) потерял на земле всего 12 бомбардировщиков. Потери в воздухе оказались ровно вдвое больше – 24 самолёта; ещё 12 СБ разбиты или повреждены в авариях. (178) Два других бомбардировочных полка дивизии (35-й БАП и 50-й БАП) во второй половине дня 22 июня были перебазированы на аэродромы Митава и Платоне, где и разделили общую судьбу ВВС фронта.

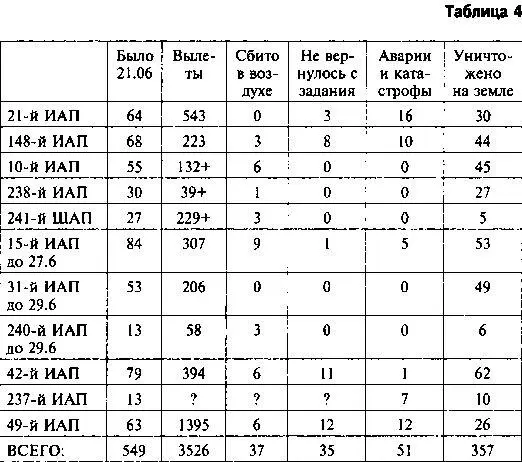

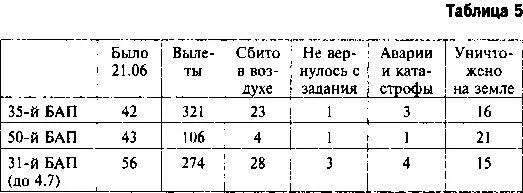

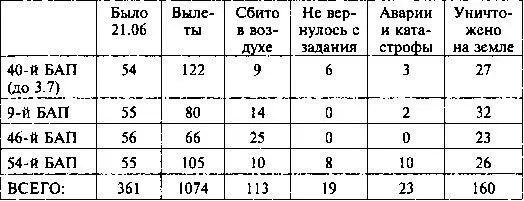

Подведём теперь суммарные итоги боевой деятельности и потерь ВВС Северо-Западного фронта в период с 22 июня до середины июля 1941 г. (см. Таблицы 4 и 5).

Примечания:

– не учтены 61-й ШАП (отсутствуют сведения) и 38-й ИАП (в первые дни войны полк базировался в районе Таллина и в боевых действиях не участвовал);

– как указано в источнике, данные по числу вылетов и потерям истребительных полков 7-й САД (10-й ИАП, 238-й ИАП, 241-й ИАП) «не полные»;

– потери полков 57-й САД (42-й ИАП, 237-й ИАП, 49-й ИАП) в ряде случаев указаны на основании данных о потерях всей дивизии.

Сразу же стоит отметить, что на абсолютную точность указанные в таблице цифры претендовать не могут, данные в различных докладах никогда не совпадают друг с другом, да и временной интервал, отражённый в документах разных полков и дивизий, не всегда совпадает. Тем не менее общая картина вырисовывается вполне отчётливо.

Первый и главный вывод очевиден – состоялся полный, сокрушительный разгром. Потеряно 480 самолётов из исходных 549 (включая неисправные). Три четверти всех потерь произошли на земле.

При более внимательном изучении Таблицы 4 становятся видны и не столь тривиальные выводы. Число самолёто-вылетов, приходящихся на один сбитый в воздухе истребитель, весьма велико. Даже если отнести все «не вернувшиеся с задания» самолёты к сбитым в воздушном бою (что, конечно же, не соответствует действительности), то получается, что в среднем на одну потерю приходится 49 вылетов.И можно было бы сказать, что это очень достойный показатель, а для лета 41-го и вовсе великолепный, если бы не возникали оправданные сомнения в боевой эффективности этих вылетов.

Одна из важнейших задач истребительной авиации – истреблять самолёты врага. Как было уже выше отмечено, в июне в полосе Северо-Западного фронта немцы безвозвратно потеряли «от воздействия противника и по неизвестным причинам» 45 боевых самолётов. И далеко не все они были сбиты советскими истребителями – были ещё и зенитки, были и стрелки бомбардировщиков. Но даже если пренебречь этим замечанием, и даже если прибавить к этому перечню половину самолётов 1-го Воздушного флота Люфтваффе, сбитых в июле, то и в этом случае получается, что на один сбитый немецкий самолёт расходовалось 50 вылетов истребителей. Не дают оснований для высокой оценки эффективности действия истребителей ВВС СЗФ и данные о потерях в воздухе советских бомбардировщиков, почти неизменно остававшихся без истребительного прикрытия.

Примечания:

– не учтён 63-й БАП (в первые дни войны полк базировался в Эстонии и в боевых действиях не участвовал);

– указанные в источнике данные по потерям в воздухе 46-го БАП, скорее всего, завышены;

– потери в воздухе 54-го БАП скорректированы по данным из разных источников и могут быть весьма неточными.

Общая доля потерь бомбардировщиков с неожиданной точностью (всё те же 87% от исходного числа самолётов, включая неисправные) совпадает с цифрой потерь истребителей. Но вот структура потерь – совсем другая. Потери в воздухе (132 самолёта) уже вполне сопоставимы с потерями на земле. В двух полках (35-й и 31-й) потери в воздухе даже заметно выше, чем потери на земле.

В свете того множества фактов, что были приведены в данной главе, причина такого различия в итогах боевой деятельности истребительной и бомбардировочной авиации Северо-Западного фронта сомнений не вызывает. Бомбардировочные полки базировались значительно дальше от границы, и до них волна «перебазирования» докатилась на несколько дней позже. Бомбардировщики ВВС СЗФ действовали незаурядно активно, причём буквально с первых часов войны, и к тому моменту, когда и они начали беспорядочное отступление, значительное число самолётов было уже честно потеряно в бою. Таким огромным потерям весьма способствовало и фактическое самоустранение истребительной авиации (да и командования ВВС фронта) от обеспечения боевой работы бомбардировщиков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: