Марк Солонин - Другая хронология катастрофы 1941. Падение сталинских соколов

- Название:Другая хронология катастрофы 1941. Падение сталинских соколов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Яуза

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-51036-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Солонин - Другая хронология катастрофы 1941. Падение сталинских соколов краткое содержание

Был ли первый удар Люфтваффе неожиданным и уничтожающим, а потери советской авиации так велики, как утверждает кремлёвская пропаганда? Куда исчезли небесные армады Сталина и предвоенные планы немедленного завоевания господства в воздухе? Почему на приграничных аэродромах навсегда замерли сотни и тысячи краснозвёздных самолётов, так и не вступивших в бой? Эта книга окончательно закрывает вопросы, многие десятилетия остававшиеся в эпицентре ожесточённых споров.

Другая хронология катастрофы 1941. Падение сталинских соколов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если подойти к делу расходования авиабензина предельно жёстко и скупо, т.е. оставить в числе потребителей только истребительные, штурмовые, разведывательные и фронтовые бомбардировочные (летающие на СБ, Ар-2, Пе-2 и Су-2) полки, то имевшихся в округе 18,7 тыс. тонн бензина могло бы теоретически хватить примерно на две недели боевых действий с напряжением 2 вылета в день для истребителей и штурмовиков, 1 вылет в день для бомбардировщиков и разведчиков. И это без учёта потерь, неизбежно сокращающих число «потребителей бензина», и в предположении о том, что в каждом полку наличествует полный штатный комплект исправных самолётов; другими словами, в реальности бензина могло бы хватить и на существенно больший срок.

Теперь перейдём к наиболее важному в рамках нашего исследования вопросу о наличии бензина в авиадивизиях «первого эшелона» ВВС Западного ОВО. Не стала ли нехватка горючего причиной столь быстрого разгрома этих соединений? Количество бензина, хранившегося на аэродромах этих дивизий (причём без учёта тех запасов, которые составители доклада от 15 мая отнесли к категории «имеется на оперативных аэродромах»; это даёт ошибку примерно на 22 %), известно. (208) Ориентировочный расчёт потребности в авиабензине произведём при следующих допущениях:

– все наличные самолёты считаются исправными и боеготовыми;

– потери равняются нулю;

– истребители заправляются на полный бак;

– бомбардировщики заправляются на две трети от максимального веса топлива [16] Две трети от максимальной дальности полёта бомбардировщиков СБ, Ар-2, Пе-2 составляют порядка 500 – 600 км; для бомбардировщиков «первого эшелона», базировавшихся не далее 100 – 150 км от границы, да ещё и в ситуации, когда противник не удалялся, а приближался, такой продолжительности полёта было бы вполне достаточно.

;

– расход бензина для бомбардировщиков СБ, Ар-2, Пе-2 принят одинаковым;

– напряжение ежедневно составляет два вылета в день для истребителей и штурмовиков, один вылет в день для бомбардировщиков.

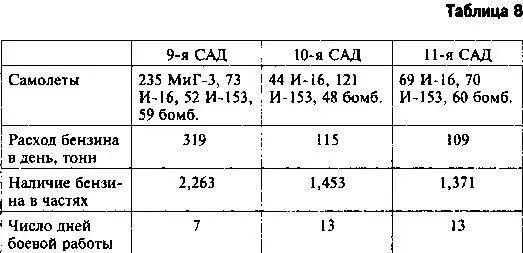

Очевидно, что рассчитанный при таких условиях потребный расход горючего будет несколько завышен. Результаты представлены в нижеследующей таблице:

Несмотря на всю условность и неточность произведённого расчёта, он даёт вполне чёткий ответ на поставленный выше вопрос: нет, вовсе не нехватка горючего стала причиной стремительного (занявшего не более 1 – 2 дней) разгрома 9, 10, 11-й авиадивизий. Какими бы малыми («малыми» с точки зрения наших сегодняшних знаний о том, какого напряжения, какого числа боевых вылетов потребовала война в воздухе) ни были запасы горючего в частях, самолёты и лётчики исчезли значительно раньше, нежели мог быть израсходован весь наличный авиабензин.

2.3. 30-летний генерал и его дивизия

Строго говоря, до своего 30-летия генерал-майор Сергей Александрович Черных не дожил три месяца и одну неделю – его расстреляли 16 октября 1941 г. Генералом же он стал 4 июня 1940 г., а звания Герой Советского Союза лейтенант Черных был удостоен в неполные 25 лет. Указ Президиума ВС СССР от 31 декабря 1936 года, Золотая Звезда Героя номер 21. Награждён за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях в небе над Мадридом. Начало войны этот молодой лётчик-истребитель, за четыре года превратившийся из лейтенанта в генерала, встретил в должности командира 9-й САД Западного ОВО.

Дивизия была непростая – самая крупная в составе советских ВВС (четыре истребительных и один бомбардировочный полк, 416 лётчиков), получившая до начала войны самое большое количество «истребителей новых типов» (235 МиГ-3). Бомбардировочный полк дивизии (13-й БАП) одним из первых в советских ВВС начал перевооружаться на пикирующие бомбардировщики – сначала Ар-2, а затем Пе-2 (к началу войны в полку числилось 22 Ар-2 и 8 Пе-2), к началу войны на Ар-2 самостоятельно летало 40 экипажей. (223) И район базирования этой дивизии был непростой – на острие «белостокского выступа», и оказалась она одной из двух (наряду с 10-й САД) дивизий в составе ВВС западных округов, истребительные полки которой действительно находились не далее 50 км от границы (а оперативный аэродром 129-го ИАП в Тарново, в 12 км от границы, так и вовсе мог бы быть обстрелян артиллерией противника).

Советский пикирующий бомбардировщик Ар-2

Элитный (выражаясь сегодняшним языком) статус дивизии, видимо, не самым лучшим образом повлиял на командиров и лётчиков. «Излишняя самоуверенность среди лётного состава, переоценка сил лётчиков руководящим составом, отсутствие повседневной требовательности в строгом выполнении Наставлений, Уставов и приказов… Штаб сколочен, управлять, учить и руководить частями может. Имеется некоторое зазнайство» – так в мае 1941 г. оценивали состояние дел в 9-й САД составители отчёта штаба ВВС Западного ОВО. (210)

А зазнаваться-то было не с чего. За четыре месяца (с января по апрель 41-го г. включительно) общий налёт в дивизии составил 4335 часов, что даёт всего лишь 12 часов на экипаж (фактически – ещё меньше, так как кроме 352 «летающих самостоятельно» было ещё 64 молодых лётчика, которых вводили в строй). Даже если полностью исключить три холодных, снежных месяца (январь, февраль, март) и отнести весь налёт ко вполне тёплому в Восточной Польше апрелю, то и тогда цифры не впечатляют. Ещё хуже обстояли дела с собственно боевой подготовкой. Если верить упомянутому выше отчёту, четыре истребительных полка за четыре месяца провели всего 68 учебных воздушных боёв и 431 воздушную стрельбу (т.е. в среднем – 1,3 стрельбы на одного лётчика). (211) В графе «бомбометания» для 9-й САД стоит ошеломляющий прочерк.

Не приходится удивляться тому, что при столь «щадящем режиме» лётной подготовки в дивизии за четыре месяца произошло 51 лётное происшествие, одно из которых закончилось катастрофой (т.е. гибелью самолёта и лётчика); правило в авиации известное: мало летают – много ломают. Новые истребители МиГ-3, поступление которых в дивизию началось ещё в январе, не были толком освоены ни лётным, ни техническим составом вплоть до 22 июня [17] В этой связи имеет смысл ещё раз напомнить, что в соответствии с Приказом наркома обороны № 0020 от 11 марта 1941 г. для переучивания лётчика на новый тип самолёта отводилось 8 – 10 лётных часов (см. РГВА, ф. 4, оп. 15-6, д. 2, л. 16), а реальная практика войны показала, что в ходе многочисленных перевооружений истребительных частей (с «ишаков» на «миги», с «мигов» на «яки», с «яков» на «кобры» и т.д.) освоение лётным составом нового самолёта было вполне реальным за один, максимум два месяца.

. И довоенный отчёт, и составленные уже после разгрома дивизии «объяснительные записки» содержат жалобы на то, что вооружение «мигов» не отрегулировано должным образом и пулемёты дают многочисленные задержки при стрельбе. Из 226 лётчиков, «летающих самостоятельно на МиГ-3» , боеготовыми считались (если верить составленному уже в июле 41-го докладу) лишь 76 человек – примечательно, что в майском отчёте таковых было 100, а за маем следовало ещё 20 дней июня… (212)

Интервал:

Закладка: