С. Ярославцева - Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом

- Название:Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель, ВКТ

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-055278-8, 978-5-271-21677-0, 978-5-226-00984-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Ярославцева - Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом краткое содержание

Автор книги, профессиональный литератор и журналист, скрупулезно исследуя в архивах историю этой волости, занимавшей территорию между современными Кунцевом и Братеевом, сумела показать яркую, непрерывную во времени картину развития региона, селений, их владельцев и крестьянских родов, составивших коренную часть населения села Зюзина.

Книга, исполненная в жанре документальной эпопеи, охватывает период от курганных времен вплоть до 1960 г., когда земли бывших подмосковных волостей вошли в черту столицы.

Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Прелестные грамоты» Самозванца, агитировавшие за «доброго, истинного царя», оказались сильнее оружия и воинского успеха. Жители не желали сопротивляться и сдавали города, захватывая своих воевод. Путивль, ключевой пункт обороны Черниговской земли, единственный из северских городов, где была каменная крепость, пал из-за предательства жителей. 18 ноября 1604 г. они повязали воевод, не пожелавших присягнуть Самозванцу. А стрельцы упорно отбивались от восставших. Только через два дня повстанцы дали знать «царевичу» о «поимании 200 стрельцов московских», а 21 ноября выдали ему стрелецкого голову и сотников.

Лжедмитрий был милостив к дворянам, переходившим на его сторону. И они, не желая садиться в тюрьму, постепенно соглашались служить «вору».

Трудно сказать, с кем был Ф. Челюсткин. Имя его долго не появлялось в Разрядах. Возможно, именно в эти годы (1604–1607), оставшись не у дел, состоятельный стрелецкий голова прикупил себе имение у Якова Васильевича Зюзина. Ведь будучи знаком с князем Василием Михайловичем Рубец Мосальским (служа под его началом в Путивле), он с его помощью мог выжить в той замятне, что навалилась на Москву, мог познакомиться с зятем князя, а потом и купить у того подмосковное поместье – сельцо Скрябино Скорятино тож.

А когда в Москве кончилась власть Лжедмитрия I, Ф. Челюсткин, несомненно, служил новому царю Василию Ивановичу Шуйскому. Разрозненные разрядные записи Смутного времени сохранились не полностью и не дают полной картины служебной занятости всех российских дворян. Но, судя по сохранившейся в Разрядах записи от 1610 г., после сообщения о том, что «царь Василий постригся во 118-м году, июля в 9 день» (после разгрома царского войска у д. Клушиной бояре принудили Шуйского в июле 1610 г. принять постриг), Челюсткин тогда служил в войске, стоявшем «на украйне для приходу крымских и ногайских людей». Он был уже вторым воеводой в сторожевом полку [274].

После свержения царя В. Шуйского (17 июля 1610 г.) боярское правительство (т. н. Семибоярщина) уже в августе подписало договор о признании русским царем 15-летнего королевича Владислава, сына польского короля Сигизмунда III, и отправило посольство к Сигизмунду, который в это время осаждал Смоленск. Александр Корвин Гонсевский, польский военачальник и дипломат, бывший на свадьбе Лжедмитрия I в качестве польского посла, вновь прибыл в Москву, теперь уже с армией Сигизмунда III. По приглашению Семибоярщины он вошел в столицу летом 1610 г. с войском коронного гетмана С. Жолкевского. После отъезда Жолкевского в Смоленск (чтобы ускорить приезд королевича) Гонсевский являлся начальником польского гарнизона в Кремле. Бояре готовы были признать иноземного королевича, но лишь при условии принятия им православия.

Однако Сигизмунд III не соглашался ни на православие, ни на отдельное существование России. Он добивался сдачи Смоленска и полного объединения двух государств под польским управлением. Он так и не отпустил 15-летнего королевича в Москву.

В декабре 1610 г. в Калуге был убит Лжедмитрий II. В начале 1611 г. в Переяславле Рязанском П. Ляпунов начал собирать ополчение против поляков. И Гонсевский, судя по этому письму, хотел обеспечить поддержку королевича русскими войсками, стоявшими на засечной черте, чтобы они не встали на сторону Ляпунова. Вероятно, подобные письма он рассылал и другим русским военачальникам.

Изгнание поляков из Кремля. Художник Э. Лисснер

По Боярскому списку 7119 г. (1610–1611) – «сочинен до московского разорения при Литве с писма Думного Дьяка Михайла Данилова» – дворянин Федор Иванович Челюсткин служил «на Коломне» [275]. Вероятно, именно туда 3 февраля 1611 г. была направлена грамота Александра Гонсевского, который «писал к Василью Сукину да к Федору Челюсткину да к дьяку к Степану к Звягину, чтоб они королевичу служили, к смуте не приставали» [276]. Судя по формулировке обращения, В. Сукин был в Коломне первым воеводой, а Ф. Челюсткин – вторым.

Когда после изгнания поляков в феврале 1613 г. Земский собор избрал царем 16-летнего Михаила Романова, Федор Иванов сын Челюсткин служил на засечной линии вторым воеводой (теперь с князем Иваном Андреевичем Хворостининым) в сторожевом полку, стоявшем в Новосили [277]. Большой полк стоял в Туле, передовой – в Мценске. В 1614 г. Ф. Челюсткин – по-прежнему второй воевода сторожевого полка, расположенного в Новосили, а когда в том же году сторожевой полк отвели, Челюсткина оставили воеводой в этом городке [278].

В Смутные времена многие дворяне получали земельные пожалования от очередного правителя. С появлением Михаила Романова все спешили утвердить эти пожалования. Обращался с челобитьем и Федор Челюсткин «на старую его вотчину по царе Васильеве даче на 160 чети». 10 июня 1613 г. из Печатного приказа ему была отправлена «жаловальная грамота, запечатанная кормленою красною печатью» [279]. Не исключено, что эта «царя Васильева дача на 160 чети» могла быть сельцом Скрябиным, Зюзино тож. Если Яков Зюзин не успел продать сельцо, а сам был смертельно ранен под Тулой и вскоре умер, вотчина переходила в государево распоряжение. И царь Василий мог, жалуя Федору Челюсткину должность воеводы, дать ему (в 1608–1609 гг.) в награду и новую вотчину.

В ноябре 1614 г. Федор Челюсткин находился в Москве. В это время его послали встретить и переписать пришедших из-под Устюжны казаков [280]. Много разных шаек бродило по России после Смуты. Одна из таких групп, «собрався многими людми, пришли под Москву и стали на Троецкой дороге в селе Ростокине; а к Москве присылали к Государю бити челом, что они хотят Государю служить, и воровать впредь не учнут, а на государеву службу, где Государь велит, идти готовы». Царь послал двух дворян, в том числе и Ф. Челюсткина, «переписать и разобрать, сколько их пришло под Москву».

В 1616 г. Ф. Челюсткин получил почетное поручение: ехать посланником в Крым с дьяком Петром Даниловым. Это было последнее упоминание в Разрядах о нем. Когда он вернулся из вражеского стана, кто знает...

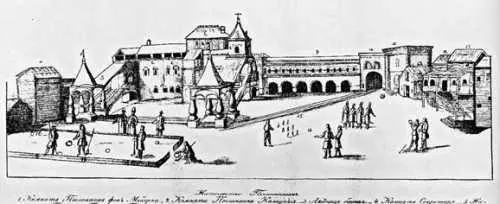

Посольский двор. Рисунок из книги А. Мейерберга «Путешествие в Московию», XVII в.

Не исключено, что Челюсткин, уезжая в 1616 г. посланником в Крым, успел продать князю Алексею Юрьевичу сельцо Скрябино Скорятино Зюзино тож. С 1618 г. это купленное поместье по ввозной грамоте получил князь А.Ю. Сицкой. Но к 1627 г. относится сообщение о том, что дворянин Федор Челюсткин имел поместную землю в Гороховском уезде близ посада Гороховец, стоявшего на реке Клязьме – у перевоза через ее приток, речку Суворшу. Вероятно, он тогда еще был жив.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: