Владимир Завьялов - Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства

- Название:Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Завьялов - Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства краткое содержание

Для археологов, историков, этнографов.

Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Датировка этого производственного комплекса затруднительна именно потому, что он находился на окраине города, которая и впоследствии долго не застраивалась. Канавки и ямы перекрыты заборами, относящимися к культурному слою XI–XIV вв. Можно предположить, что это сравнительно крупное металлургическое производство существовало на окраине посада в XII–XIII вв. довольно длительный период. Но и после того, как оно было оставлено и разрушено, территория, где находились остатки сооружений, не заселялась долгое время (Рабинович 1964: 83).

Металлургический горн середины XVII в. исследован в результате археологических работ на территории Китайгородского подворья Троице-Сергиева монастыря. Интересно, что письменные источники не содержат данных о наличии кузнечного производства в середине этого столетия на монастырском дворе (Бойцов 1995).

На территории средневековой крепости Москвы, в Кремле, при археологических наблюдениях и раскопках неоднократно фиксировались свидетельства различных производств: по обработке кости и дерева, по изготовлению обуви из кожи, ювелирного ремесла. Исследования, проведенные в 1994–1995 гг. на обширном участке возле Никольских ворот, позволили получить важные данные о размещении в Кремле во второй половине ХIV—ХV в. комплексов по производству и обработке железа.

Наблюдения проводились как на территории бывшего здания Сената — дворца конца XVIII столетия (в его центральном и малых дворах, в подвалах), — так и на прилегающих к нему улицах. Здание, возведенное по проекту русского архитектора М. Ф. Казакова, заняло большой участок кремлевской территории, застроенной в ХIV—ХVIII вв. дворами знати, священнослужителей, палатами монастырских подворий и храмами; в числе сооружений следует упомянуть церковь Козьмы и Демьяна — патрональный храм кузнечного братства. Историческая топография этого района во второй половине ХII— ХV в. реконструируется благодаря данным археологии.

Многочисленные свидетельства работы с металлом обратили на себя внимание еще в ходе непрерывных археологических наблюдений, проводившихся у Никольских ворот во время ремонта и реставрации дворца, систем городского хозяйства (канализации и т. д.). К металлургическим артефактам относятся прежде всего куски шлаков с характерным налетом голубого цвета (их собрали около 200 кг); часть из них имела оплавившуюся стекловидную неровную поверхность. При исследовании одной из построек, погибшей в пожаре, зафиксирован развал горна, что позволило предварительно определить ее как кузницу.

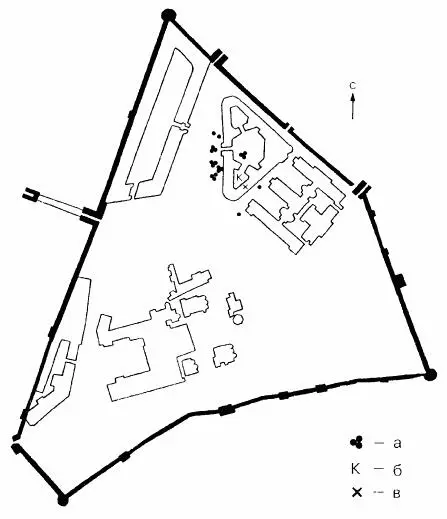

Находки, связанные с железопроизводством, зафиксированы в отложениях второй половины ХIV — ХV в. на значительном участке: в юго-западном углу центрального двора, в малом южном дворике, а также к югу и западу от дворца, на прилегающих к его южной и западной стенам улицах (рис. 28).

Для характеристики и идентификации этих находок в кабинете металлографии лаборатории естественнонаучных методов Института археологии РАН были проведены макро-и микроскопические аналитические исследования (Панова, Розанова, Терехова 1997).

Рис. 28. Размещение остатков железопроизводства на территории Московского Кремля в XIII–XV вв. (а — места находок шлаков, б — место размещения кузницы, в — местоположение церкви Козьмы и Дамиана)

По формально-визуальным признакам выделены четыре группы артефактов.

В первую группу включены крупные фрагменты (в поперечнике до 40 см) глинистой массы, смешанной с песком, железистой окалиной и углем (20 экз.). Масса достаточно рыхлая, пористая, легко разламывается руками; имеет явные следы воздействия огня (на отдельных участках видны следы вскипания глины). Вес — от 0,8 до 4 кг. Чаще всего это бесформенные куски, однако иногда фрагменты сохраняют форму профиля каких-то сооружений, связанных с высокотемпературными воздействиями.

Ко второй группе отнесены артефакты, представляющие собой куски бесформенной железосодержащей массы (в поперечнике от 5 до 20 см) с характерным синеватым оттенком ноздреватой поверхности (27 экз.). Вес колеблется от 200 г до 2 кг. При сильном ударе молотком масса распадается на отдельные фрагменты.

Третью группу составляют небольшие, до 7 см в поперечнике, образцы (2 экз.), имеющие плотную металлическую массу, вес — 100–150 г. Хорошо сопротивляются ударной нагрузке. Образец для дальнейшего металлографического исследования можно было получить только распиловкой.

Четвертая группа представлена единственной находкой. Это предмет лепешковидной формы, имеющий достаточно плотную металлическую массу с синеватым оттенком поверхности. Одна сторона его слегка выпуклая, другая — вогнутая. Диаметр — 14 см, толщина около 5 см, вес — 2 кг.

Не вызывает сомнения, что все четыре группы артефактов связаны с высокотемпературными процессами производства черного металла. Однако необходимо было уточнить: с какими именно производствами — с производством ли самого металла или только его обработкой?

Что касается первой группы объектов, то они явно относятся к печным сооружениям (это либо фрагменты футеровки, либо части профиля самих печей).

Чтобы идентифицировать находки второй — четвертой групп, были отобраны образцы для микроскопического исследования.

Установлено, что все образцы второй группы имеют структурные составляющие, характерные для металлургического шлака: основа образцов — железистое стекло, на фоне которого выделяются кристаллы фаялита (Fе2SiO4) и вюстита (FеО), наблюдаются частицы восстановленного железа. Различаются образцы лишь формой, размерами и соотношением основных структурных составляющих.

Характер исследованных образцов является неопровержимым свидетельством того, что это отходы сыродутного процесса.

Микроскопический анализ образцов третьей группы показал, что они представляют собой восстановленное железо в смеси со шлаками. Микроструктура железа — крупнозернистая, неоднородная: наряду с участками феррита наблюдаются участки феррито-перлита видманштеттного характера (микротвердость — 95,8—116 кг/мм2). Признаков механического воздействия не обнаружено.

По микроскопическим данным можно с уверенностью отнести исследованные образцы к непосредственному продукту сыродутного металлургического производства — горновой крице.

Находка, отнесенная нами к четвертой группе, также является продуктом металлургического производства, а именно — восстановленным в ходе сыродутного процесса железом. Это тоже крица, однако, в отличие от вышеупомянутой горновой, прошедшая механическую обработку в целях уплотнения металла, выжимки шлака и придания ей определенной формы. В данном случае она имеет стандартную для древнерусского кузнечества лепешковидную форму.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/1102372/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar.webp)