Владимир Завьялов - Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства

- Название:Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Завьялов - Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства краткое содержание

Для археологов, историков, этнографов.

Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

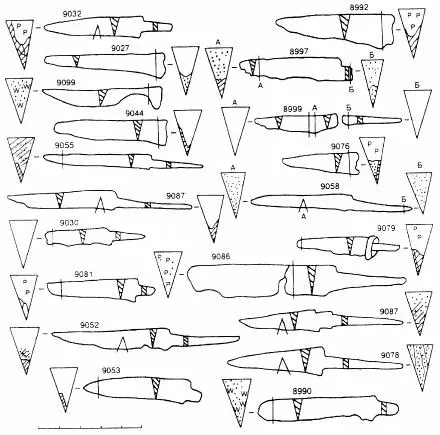

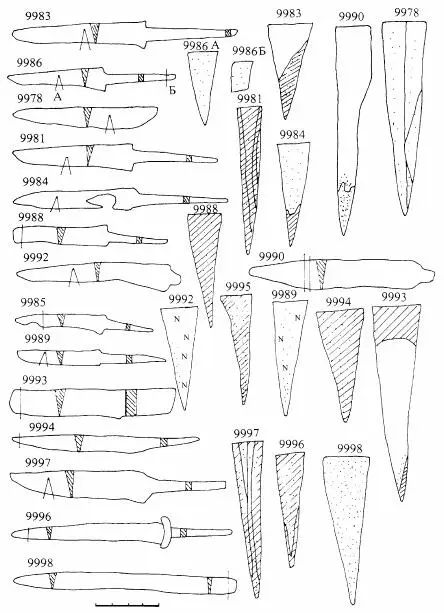

Рис. 16 . Тверь. Ножи XIV в. и технологические схемы их изготовления

Для древнерусского кузнечества такой прием нехарактерен. Видимо, так же как и упомянутые выше наконечники копий из Пскова и нож из Новгорода, это изделие представляет собой импорт.

К импортным (западноевропейским) экземплярам может быть отнесен еще один нож (рис. 12, ан. 9104), имеющий клеймо на лезвийной части клинка. Технологически он не выделяется из общей массы изделий (выполнен в технологии косой боковой наварки).

В целом можно заключить, что исследованная нами коллекция вписывается в технологические традиции, характерные для северных регионов Древней Руси.

Как уже было отмечено, большая часть проанализированных изделий (165 экз.) имеет дендрохронологические даты с 1280 по 1440 г., укладывающиеся в шесть хронологических периодов (рис. 12–18). Распределение технологических схем по этим периодам позволяет поставить вопрос о динамике развития кузнечного производства в золотоордынский период.

С этой точки зрения показателен период конца XIII в. (1280–1290 гг.). В это время прослеживается достаточно существенное (более чем в два раза) преобладание сложных сварных технологических схем (соответственно, 68,5 % к 31,5 %). Это может означать, что кузнечное ремесло древней Твери развивалось в северорусских традициях (рис. 12).

Близкие соответствия технологическим традициям Твери конца XIII в. имеются в новгородском ремесле этого же времени, где соотношение сложных и простых технологий составляет 75,2 % к 24,8 %.

Таблица 4. Хронологическое распределение исследованных ножей из Твери по технологическим группам: I — целиком из железа; II — целиком из стали; III — пакетирование; IV — торцовая наварка; V–V-образная наварка; VI — косая наварка; VII — трехслойный пакет; VIII — вварка

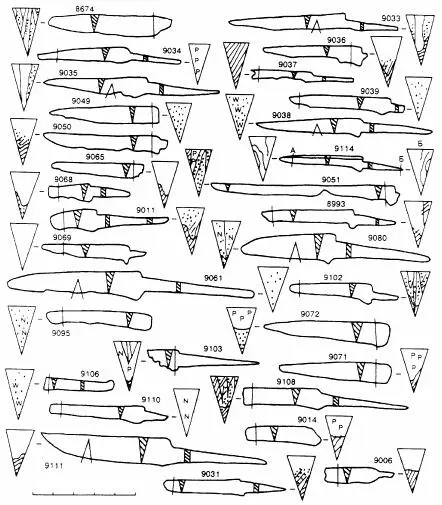

В последующее время, в XIV в., в ремесле Твери доля изделий технологической группы II по-прежнему велика — 56,2 %, хотя заметно возрастание и доли простых технологий (рис. 13–17).

Рис. 17. Тверь. Ножи XIV в. и технологические схемы их изготовления

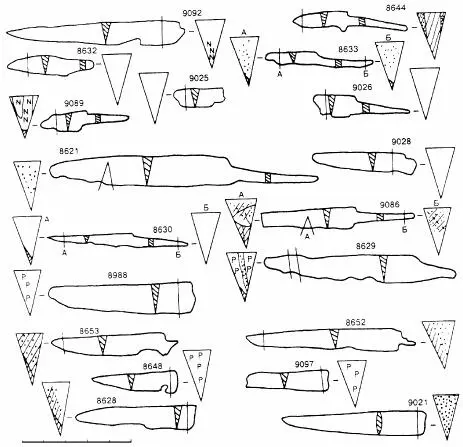

В целом, обобщая данные, относящиеся к периоду XIII–XV вв., можно заметить явное преобладание изделий, относящихся к технологической группе II (табл. 4).

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на разрушительные события 1238–1240 гг., городская экономика достаточно быстро восстанавливается, по крайней мере в сфере кузнечного ремесла. Причем прослеживаемая устойчивость технологических традиций, восходящих, по-видимому, к домонгольскому периоду, позволяет говорить о преемственности производственных навыков, а возможно, и о возвращении в город самих носителей традиций.

Рис. 18. Тверь. Ножи конца XIV — первой половины XV в. и технологические схемы их изготовления

Наши выводы косвенно подтверждаются наблюдениями о непрерывности традиционных торговых связей местного населения и сохранении объемов торговых поступлений на тверской рынок во второй половине XIII–XIV в. (на примере стеклянных браслетов) (Дашкова (Сафарова) 1997: 225).

Что касается увеличения доли простых технологий в кузнечном ремесле Твери в XIV в., то это, видимо, объясняется наращиванием объемов продукции, требовавшим производства наряду с дорогими изделиями дешевых предметов. Подобное явление можно наблюдать и в других древнерусских городах, что связано с общим поступательным экономическим развитием.

Москва

Поселение на мысу (Боровицкий холм), образованном слиянием рек Неглинной и Москвы, из которого вырастет в будущем город Москва, возникло не позднее середины XII в. Уже в это время поселок носил торгово-ремесленный характер. Значение Москвы, рано выделившейся среди других вятических поселений, объясняется проходившими здесь торговыми путями международного значения (с юга — из Киева и Чернигова, и далее из Константинополя и с востока — из Рязани и Волжской Болгарии на север — в Новгород и северо-восток — во Владимир, Ростов, Суздаль). В конце XII — первой трети XIII в. пограничная крепость Москва эволюционирует в малый город на южной границе Владимиро-Суздальской земли. С конца XIII в. город становится столицей самостоятельного княжества. С середины XIV в. московские князья претендуют на политическое лидерство в Северо-Восточной Руси. Растет экономическая мощь Москвы, что проявилось в строительстве каменной крепости — одной из первых на Руси в золотоордынский период (Панова 2003б: 24–25).

Москва одной из первых подверглась татаро-монгольскому разорению. Однако археологические данные свидетельствуют о том, что разгром города зимой 1238 г. не привел к перерыву в его развитии. Жизнь в городе продолжалась, на что указывает развитие застройки, охватывавшей все новые участки Боровицкого холма (Панова 2003б: 30).

С 1959 г. по настоящее время на территории Кремля производятся шурфовка и археологические вскрытия культурного слоя в связи с новым строительством и реставрацией архитектурных памятников. В результате многолетних исследований удалось собрать представительную коллекцию предметов из черных металлов, включающую разнообразные орудия труда, оружие, предметы быта.

Металлографически исследовано 78 предметов. Они датируются второй половиной XII–XVII в. Среди исследованных предметов — такие категории, как ножи, топоры, косы, серпы, ножницы, бритвы, скобели, стамески, сверла, шилья, напильники, мотыги, стремена, шпоры, псалии, подковы, секирки, кинжалы, втоки, гвозди, костыли, шипы. Основу коллекции составляют ножи (48 экз.).

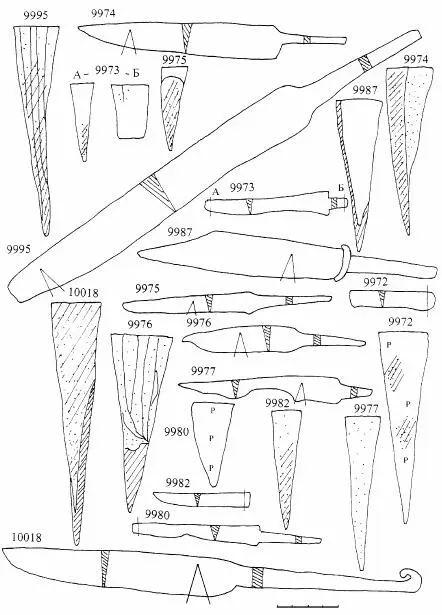

К сожалению, для технологической характеристики домонгольской кузнечной продукции из Москвы аналитических данных немного. Изучено всего пять ножей этого времени (рис. 19, ан. 9985, 9986, 9988, 9992, 9994). Все они откованы из сырцовой стали. Три из них прошли термообработку.

Рис. 19. Москва. Ножи XII–XIII вв. и технологические схемы их изготовления

Рис. 20. Москва. Ножи XIV–XV вв. и технологические схемы их изготовления

К золотоордынскому времени относятся 20 ножей. Чаще всего они имеют клинок шириной 1–2 см, длиной от 8 до 12 см и толщиной 2–3 мм. Черенок выделяется с двух сторон уступами, его длина 5–6 см, на некоторых экземплярах в месте перехода клинка в черенок сохранились обоймы. Это обычные бытовые ножи (рис. 19–22). Два ножа выделяются крупными размерами (рис. 20, ан. 9995, 10018). Их длина, соответственно, 27 см и 32 см. Одно орудие (рис. 20, ан. 9987) выделяется своей формой — клинок имеет скошенный мыс.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/1102372/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar.webp)