Олег Гончаренко - Москва, которую мы потеряли

- Название:Москва, которую мы потеряли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Array

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-047349-6, 978-5-271-18597-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Гончаренко - Москва, которую мы потеряли краткое содержание

Москва, которую мы потеряли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Занятие ремеслами и торговлей приводило к значительному имущественному неравенству среди стрельцов, и сближению их по роду занятий с посадским населением. У «пашенных» стрельцов даже намечалось некоторое сближение с крестьянством на основе почти схожих трудовых будней. Впрочем, пахарями стрельцы были лишь в мирное время. Стрелецкое войско показало свою боеспособность не только при осаде Казани в 1552 г., но и в Ливонской войне, отражении польско-шведской интервенции в начале XVII в., а также в других военных столкновениях с Польшей и Крымом. Однако во 2-й половине XVII в. оно стало все более обнаруживать свою отсталость по сравнению с солдатскими, рейтарскими и прочими полками. Тяжелая служба, постоянные задержки выдачи жалованья, злоупотребления местной власти и стрелецкого начальства обусловили участие рядовых стрельцов в крестьянских войнах. Та к было и в начале XVII в., и в 1670–1671 гг. (восстание под руководством С. Разина), и во время прокатившихся по Руси городских восстаний (Московское восстание 1682 г., Стрелецкое восстание 1698 г. и Астраханское восстание 1705–1706 гг.). Вместе с тем сословные интересы (если стрельцов можно было назвать сословием) удерживали основные их силы на государевой стороне.

В конце XVII в. московские стрельцы стали играть все более активную роль в борьбе за власть придворных группировок, поддерживая глашатаев раскола и враждебно относясь к иноземным нововведениям в быту и службе. После падения кратковременной власти Софьи Алексеевны в 1689 г. Петр направил немалые усилия на то, чтобы постепенно ограничить военную и придворную роль стрелецкого войска. Восемь московских стрелецких полков были выведены из столицы на «вечное житье» в Белгород, Севск и Киев. После знаменитого Стрелецкого восстания 1698 г. и волнений стрельцов в Азове Петр I распорядился расформировать стрелецкое войско. Но под влиянием событий в жизни русской армии после поражения под Нарвой в 1700 г. петровские военачальники прекратили его расформирование. Отчасти эта остановка принесла положительные плоды, выразившиеся в том, что хотя бы на время походов армия не была искусственно ослаблена. Боеспособные стрелецкие полки участвовали в важнейших военных действиях Северной войны и Прутском походе 1711 г. Постепенно они влились в ряды новой армии и были поглощены регулярным войском. В тылу тем временем проходило упразднение городовых стрельцов. Однако процесс ликвидации всего стрелецкого войска завершился только в 1720-е гг., хотя в качестве «служилых людей старых служб» городовые стрельцы сохранились в ряде мест почти до конца XVIII в.

Храм Христа Спасителя

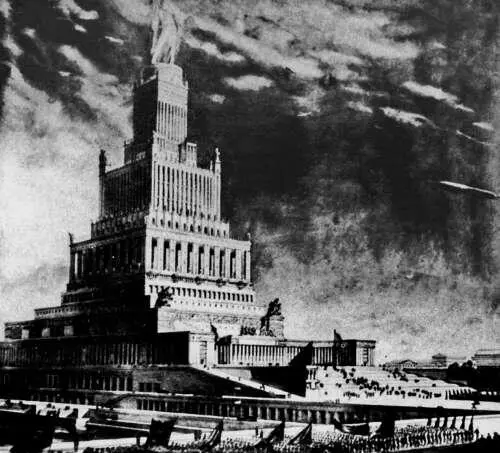

Проект Дворца Советов

Храм же стрельцов царского Стремянного полка (при государевом стремени) стал предвестником гвардейских полковых храмов, создававшихся в соответствующих масштабах в XIX в. в Петербурге. Бог судил ему быть разобранным при большевиках. В 1932 г. его разрушили вместе с фундаментами. Разборку Николы Стрелецкого против Боровицких ворот Кремля в 1932 г. городские власти обосновали необходимостью прокладки метро открытым способом прямо по храму, хотя имелась возможность провести трассу подземки рядом, например, по Волхонке. В 1932 г. был также окончательно ликвидирован и двор-погост с древним воинским кладбищем. Похоже, настоятельные усилия снести «Николу» были умышленными: ведь за полгода до этого богоборцы взорвали рядом храм Христа Спасителя только потому, что сами же задумали поставить на его месте (и нигде более?!) Дворец Советов.

В процессе расширения музея Шилова уже в наши дни гибнут остатки храмового ансамбля снесенной большевиками церкви. По проекту будет снесено соседнее с галереей здание – двухэтажный дом притча церкви Николы Стрелецкого, на месте которого возникнет если не подземная автостоянка с развлекательным комплексом, то, по крайней мере, филиал Шиловского музея. Это вдвойне оскорбительно православному человеку, ибо, повторимся, именно там в старину располагался прицерковный погост, бывший второй после самого храма особенной святыней. Разоренное 70 лет назад Николо-Стрелецкое кладбище, сохранившееся к тому времени на 60%, еще с XVI–XVII вв. было плотно забито в 5–6 слоев костями умерших или погибших в битвах стрельцов царских Стремянных полков (в XVIII в. кладбища вообще были вынесены за город). Поэтому место, где некогда находилось кладбище при Николе Стрелецком, является ныне безмолвным мемориальным памятником России – воинским, историческим и археологическим. Если такой памятник уничтожили во вред нашему народу, то он должен быть восстановлен. В Николе Стрелецком, в отличие от других церквей, могли бы круглый год особо поминаться все русские воины, погибшие как в дни побед, так и в лихолетье поражений и бедствий, когда погибших бывало гораздо больше.

Место церкви Николы Стрелецкого – сквер на углу ул. Волхонка

Судя по имеющимся опорным документам, описям, рисункам, поздним фотографиям, Никола Стрелецкий был почти типичным «огненным» храмом Москвы XVII в. Главным в таком храме был его верх: огневидные кокошники, огнеподобные главы – символы огненных небесных сил. Но у каждого «огненного» храма имелись отличия. Были они и у Николы Стрелецкого. К основным из них следует отнести второй ряд кокошников в виде мандорл с золотым лучистым солнцем в каждой мандорле (символ Бога). Для «солнц» имеется натурный аналог – «полусолнца» с лучами в наличниках окон храма Св. Троицы в Останкине. Архитекторы утверждают, что Никола Стрелецкий композиционно «держал» третий угол Кремля. Говоря о мистическом значении месторасположения храма, нельзя не вспомнить о том, что до октябрьского переворота в этих местах присутствовал символ «треугольной композиции». Попробуем объяснить, что же это было такое. Как уже говорилось, до большевистского переворота причт храма Василия Блаженного ухаживал за лампадой при надвратной иконе Спаса на Спасских воротах Кремля, причт Казанского собора – за лампадой при надвратной иконе св. Николы Можайского на Никольских воротах; причт Николы Стрелецкого – за лампадой при иконе св. Иоанна Предтечи на Боровицких воротах. «Живые» огоньки лампад были, конечно, малы, но велик был их святой символ: три благодатных огня на углах треугольного Кремля символизировали саму Живоначальную Троицу. Стараниями большевиков символ был уничтожен и не восстановлен до сих пор – нет ни надвратных икон, ни лампад под ними. Более того, нет и причта у храма Василия Блаженного, нет храма Николы Стрелецкого и его причта; возродили, правда, Казанский собор. Теперь же требуется возродить Св. Николу Стрелецкого. Не исключается, что следующий шаг для возрождения метафизического смысла этого благодатного треугольника храмов будет сделан с возвращением храма Василия Блаженного как церкви.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: