Олег Гончаренко - Москва, которую мы потеряли

- Название:Москва, которую мы потеряли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Array

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-047349-6, 978-5-271-18597-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Гончаренко - Москва, которую мы потеряли краткое содержание

Москва, которую мы потеряли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

...Если дойти до Волхонки и стать лицом к Музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, то направо (улица Маршала Шапошникова, 4), напротив музея можно увидеть старинный особняк в стиле позднего классицизма. Это хорошо известный любителям старой Москвы «дом Верстовского». В 1828 г. композитор ушел из родительского дома, соединив свою жизнь с актрисой Малого театра «девицей Надеждой Репиной». Но ни одно добропорядочное семейство – ни мещанское, ни купеческое, ни дворянское – не решилось бы дать приют живущим вне брака. Это еще один довод в пользу того, что Верстовский и Репина не могли поселиться в аристократическом особняке В.А. Глебовой. Несколько лет Верстовский и Репина скитались по Москве: два года прожили в приходе Сергия Чудотворца, что в Пушкарях, у староборядца Щелчкова (дом находился на территории владения 10 по Цветному бульвару, не сохранился). Затем они переехали на Рождественский бульвар, 3 (дом сохранился). Это был доходный многонаселенный дом, где в квартирах-клетушках ютилось московское мещанство. Квартира Верстовского выходила окнами на Драчевку (ныне Трубная улица). «Дом Верстовского» в Хлебном сейчас является единственным подлинным домом композитора. На нем будет установлена соответствующая мемориальная доска. Именно здесь композитор скончался. После смерти Верстовского в этом доме в Хлебном переулке жила и там же скончалась Надежда Васильевна Репина-Верстовская (в 1867 г.). В 1871 г. дом перешел к новым владельцам. Ныне в «доме Верстовского» в Хлебном размещается Исландская миссия...

Память юности поэта... На месте церкви Пимена Великого, что в Старых Воротниках

Эта местность, куда иногда приводило меня праздное любопытство, обладает славной историей, и многие ее постройки заслуживают отдельного повествования.

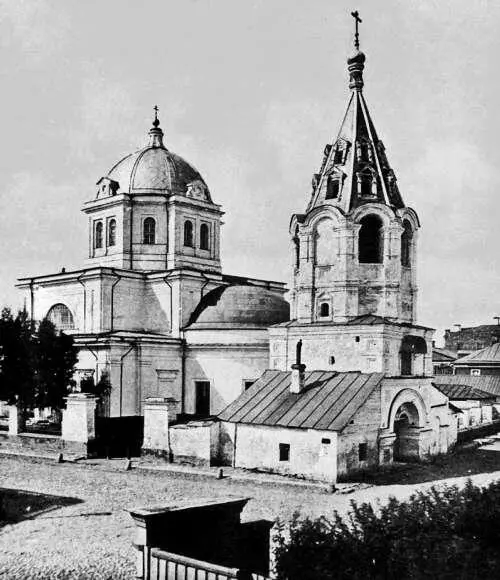

Старопименовский переулок называется по церкви Святого Пимена, ее здание работы архитектора А.Г. Григорьева стояло на углу Старопименовского и Воротниковского переулков. Церковь была приходской для слободы воротников, они и выстроили ее каменное здание в 1682 г. вместо деревянного, известного с конца XVI в. Тогда же построили и шатровую колокольню, стоявшую отдельно от храма в ограде церковного монастыря. В 1825 г. храм стали перестраивать: тщанием церковного старосты московского купца А.И. Милютина возвели большую трапезную с двумя приделами – Св. Пимена и Всех Скорбящих Радости (главный престол – Святой Троицы). Преподобный Пимен Палестинский жил в VI в. в пещере пустыни Рува; о нем сообщают святые отцы Софроний и Иоанн в 167-й главе книги «Луг духовный» (Лимонарь). Однажды зимой к преподобному Пимену пришел для наставления инок Агафоник и остался ночевать в соседней пещере. Утром он рассказал, что очень страдал от стужи. Преподобный Пимен ответил, что был наг, но не ощущал холода потому, что к нему пришел лев, который лег рядом и согрел его. «Однако, – добавил подвижник, – знай, что я буду съеден зверями, потому что, когда я жил в мире и был пастухом овец, мимо моего стада проходил человек, на которого бросились мои псы и растерзали его. Я мог его спасти, но я не сделал этого. Мне было открыто, что я и сам умру такой же смертью». Та к и случилось: спустя три года стало известно, что святой пустынник Пимен Палестинский был растерзан зверями. Это произошло в конце VI в.

Церковь Пимена Великого в Старых Воротниках

Вот он – нынешний угол Старопименовского и Воротниковского переулков...

О чтимой иконе Всех Скорбящих Радости нам хотелось бы сказать отдельно и более подробно. Несомненно, что уже само наименование сего образа, «Всех Скорбящих Радость», послужило причиной его широчайшей распространенности на Русской земле. Помимо первого московского образа насчитывалось не менее двух с половиной десятков чудотворных и местночтимых списков с этой иконы: в самой Первопрестольной и в ее окрестностях, на берегах Невы и в Абхазии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в Вологде и в Нижнем Новгороде, в иных городах, весях и обителях. Душе русского человека особенно близок и понятен скрытый в названии иконы смысл – упование на Пречистую, неизменно спешащую утешить, облегчить скорбь и страдания людские, дать «нагим одеяние, больным исцеление»... Богородица пишется на этой иконе в полный рост, обычно со скипетром в деснице и с Младенцем на шуйце, но иногда и без Него, с распростертыми руками, как на знаменитой «Всех Скорбящих Радость» (с грошиками), в окружении припадающих к Ней бедствующих христиан и посланных для утоления их скорбей Ангелов, указующих на Приснодеву – источник неиссякаемой и всепобеждающей радости. Одеяние Пречистой на списках разнится: Она предстает то во славе, с венцом на главе и в ризах царицы, то в обычном для Ее земных дней плаще и белом плате. Как повествует старинная церковная летопись, в лето 7196 от сотворения мира (1648 г. от Рождества Христова) терзаемая огромной незаживающей язвой в боку вдова Евфимия Акинфиева, родная сестра патриарха Иоакима, отчаявшись получить исцеление у лекарей, воззвала к Пречистой и внезапно услышала глас: «Евфимия, отчего в скорби своей не прибегаешь ты к общей Целительнице всех?» «Где же найти такую Целительницу?» – смиренно спросила больная. И тогда глас повелел обратиться к священнику «храма боголепного Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и преподобного отца Варлаама Хутынского, новгородского чудотворца», что на Большой Ордынке в Москве, с тем чтобы тот взял там «на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины», образ Пречистой и отслужил перед ним молебен с водосвятием. Немедленно исполнив все это, Евфимия получила исцеление. Та к произошло первое чудо от «иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, яже нарицается Всех Скорбящих Радость », а сам храм получил название Скорбященского (хотя главный престол его и освящен во имя Преображения). Храм на Большой Ордынке был знаменит еще и тем, что здесь ежегодно исполнялись «Всенощная» С.В. Рахманинова (в ближайшую ко дню его кончины, 28 марта, субботу) и «Литургия» П.И. Чайковского (день его кончины пришелся на 25 октября по старому стилю – день, следующий за празднованием чудотворной). Каждую субботу здесь совершался молебен у чудотворной, с некоторых пор явившей новый благодатный дар исцеления страждущих от алкоголизма и наркомании. У каждого века свои скорби – не преходит лишь даруемая Заступницей радость исцеления.

Помимо храма на Большой Ордынке, в Первопрестольной действовали еще четыре приходских храма во имя иконы «Всех Скорбящих Радость» (на 3-й Мещанской при Старо-Екатерининской больнице, на Калитниковском кладбище (с местночтимым списком), на Зацепе (более известный по приделу как храм Фрола и Лавра), а также при психиатрической больнице на Канатчиковой даче; такое же посвящение имеет и престол больничного храма Николо-Угрешского монастыря. Прежде в Москве имелись также Скорбященский женский монастырь на Новослободской улице и почти десяток Скорбященских церквей, в том числе при нескольких больницах, приютах и при тюрьме «Матросская тишина». В отличие от москвичей, православные города на Неве были уверены, что первоявленный образ чудотворной был перевезен в 1711 г. в новую столицу сестрой Петра I царевной Натальей Алексеевной и со временем оказался в Скорбященской церкви на Шпалерной улице. Чуду именно от этого образа приписывалось прекращение свирепствовавшей во времена Екатерины II эпидемии оспы. Церковные историки уже к началу ХХ столетия затруднялись ответить, какая из икон – на Большой Ордынке в Москве или на Шпалерной в Санкт-Петербурге – являлась первым образом. Но судя по тому, что петербургская икона написана на кипарисной доске на загрунтованном холсте, она моложе московской.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: